浮世絵学04/外題(奈良絵巻・奈良絵本)DB 2025奈良絵巻 竹とり たけとり(竹取の翁)かぐや姫 2025-03-01現在 Ukiyo-e Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/3864

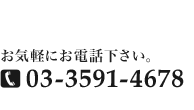

所蔵:日本・個人(浮世絵・酒井好古堂、有楽町)

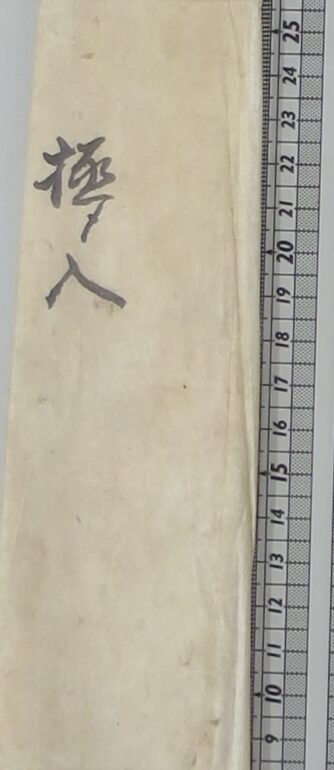

極メ:筆者(ふでハ) 明之言 *「言」の一字名は、大納「言」で、阿野実藤(1634-1693 )

大納言の筆ハ、箔を付けるための常套手段。但、「明之」の意味は解らない

絵ハ:土佐光隆 この絵師、手元の史料では、年代が解らない ある史料では定家の頃、とすると全く年代が違う。

*案の如く、この極メ、書跡の専門家の意見では、箔を付けるための後付けで、妥当ではない。

*画も、土佐光隆では時代が違い過ぎる。しかし、泉州・堺あたりの専門の画工集団。

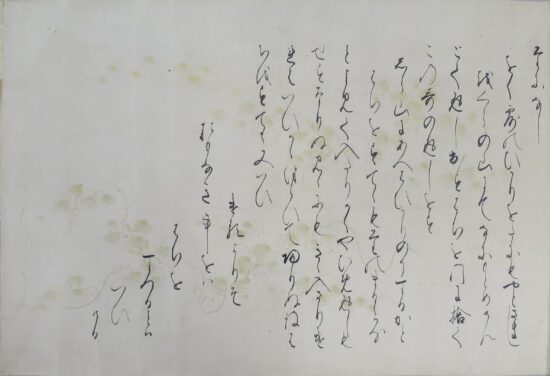

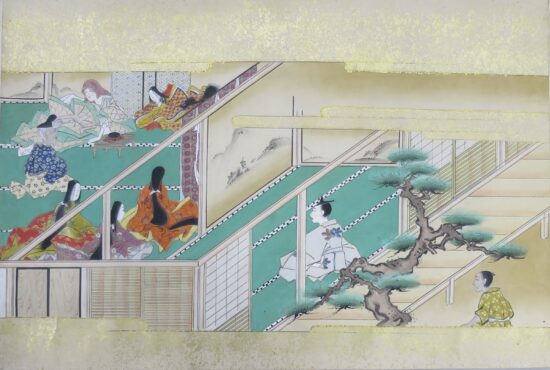

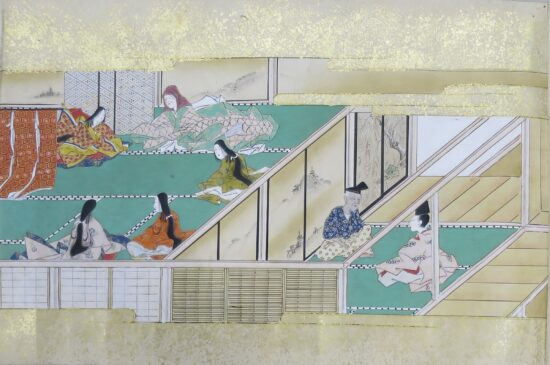

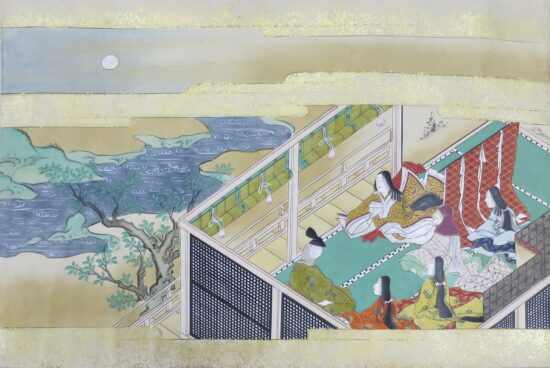

*しかし、管見の範囲で、竹とり翁絵巻としては、筆(詞書)、画(絵)ともに、最大、最高水準の極精細な作品である。全三巻、合わせると、42 m 絵は標準の書物奉書、33x50 cm 、全24 点。(倍尺の作品もある)

*私は、数え80歳となり、今後、個人で所有することは難しい。

*然るべき有力な資産家、有力な公的機関(大学、博物館、美術館など)が、文化史、民族学、民俗学、美術史、国文学、など総合的に評価をし、充分な予算を確保し、購入し、保管してくれることを切望している。

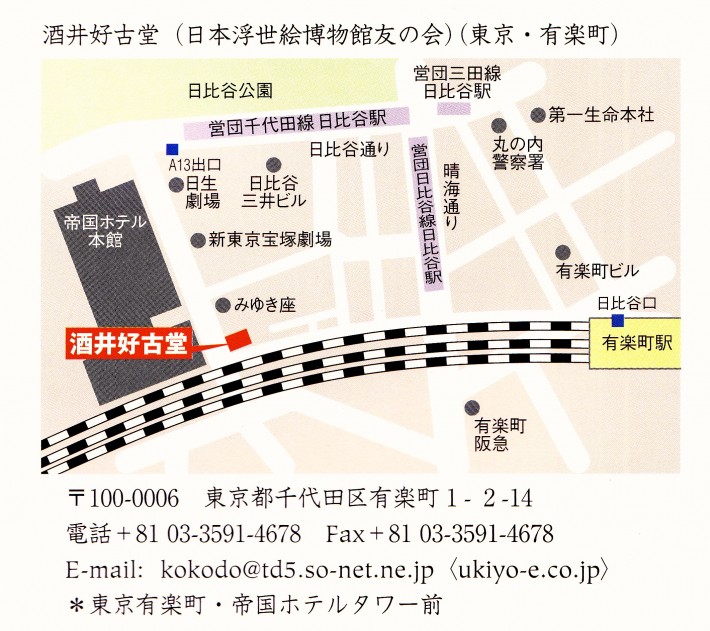

東北の民芸、いづめこ(飯詰籠)

東北の民芸、いづめこ(飯詰籠)、もともと炊いた飯を詰めていたが、赤児も入れて育てた。

ネットを見ると、秋田、山形、新潟などに、江戸、明治、大正期に製作されて、使われていた。

消耗品である。「いづめこ」について、秋田美人の富岡さとこ女史から、教えて戴いた、感謝申し上げる。

伝承説話:竹とりの原初形態

A 伝承説話: 時、所、人など特定されてない。竹とり翁の伝承として原初形態

恐らく、竹を常用しているアジア南方の説話が伝播したものか

東北地方の「いづっこ」(飯詰籠)など、その継承か。

文化学、民族学など、更に研究を深めて、探究して貰いたい

B 小説、物語:文字で記録されると、時、所、人の名が特定されて、書かれるようになる。

竹とり翁の物語化

・時:900s-920s延喜頃、

・所:明確でない。讃岐造(みやつこ)、また大和

*この原形は、竹を日常的に使っている地域、南アジアである。

南方熊楠の民族学、柳田国男、折口信夫の民俗学の学問からも、重要な資料である。

・人:竹取りの翁(造みやつこ)、かぐやひめ

「物語の出で来はじめの祖 (おや) なる竹取の翁」(紫式部/源氏物語)

民族学、民俗学:民族学(フレーザー、タイラー、南方熊楠など)、民俗学(柳田国男、折口信夫など)による分析

*民族学は世界的な視野から、多方面の資料、史料が分布している。

飯詰め籠(いづめこ)

民俗学、民族学からも、更に研究して戴きたい

東北、秋田、山形、新潟などの郷土人形。

いづめこ人形は、赤ん坊を育てるために、藁(わら)で作った籠に入れていた。

これが、竹とりの翁、赤児の籠として、伝わり、江戸、明治、大正期でも使われていた。

秋田の女性が、祖母から「いずめこ」に入れて、育てたと話していた。

殆ど、竹とりの翁が見付けた、竹とり姫と同じ状況か

—————————————————————————————————————————-

美術史:奈良絵巻、奈良絵本(御伽草子)

*平安期の絵巻、その他、絵入版本も含む

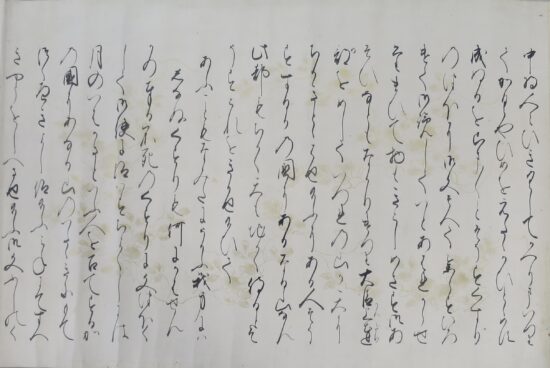

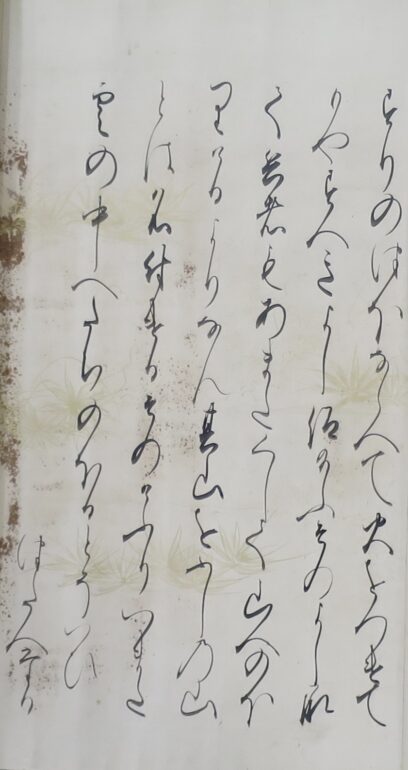

*奈良絵巻・奈良絵本は、画者*(「画ハ」の意、画の模写)、筆者*(「筆ハ」の意。これは画でなく詞書の書写)、奥書もなく、制作年、版元(元締め)が書かれていない。

*肉筆(絵巻)また版本(古活字、整版)などを勘案して、年代を推測している。

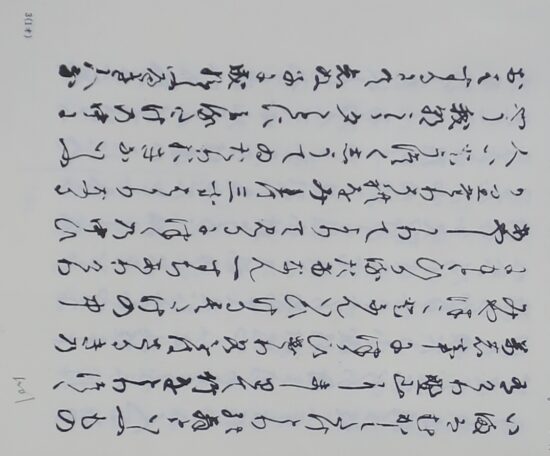

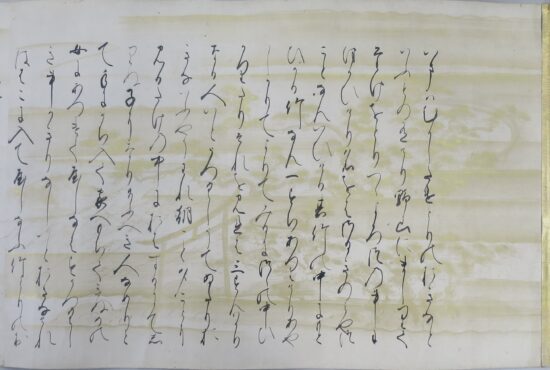

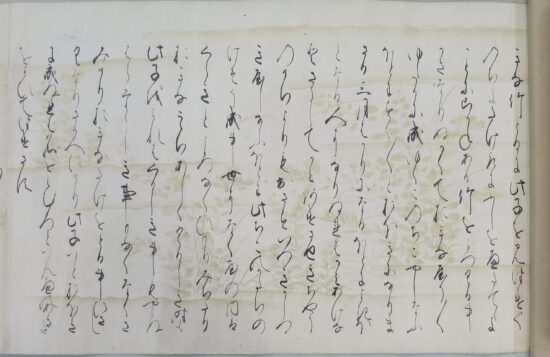

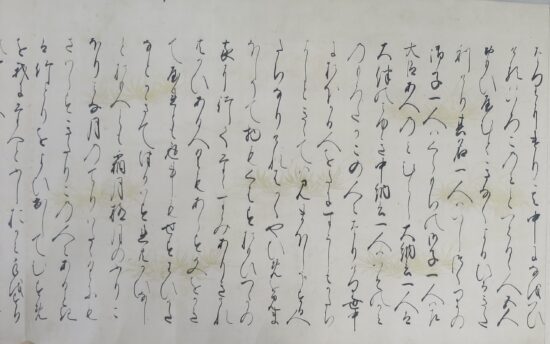

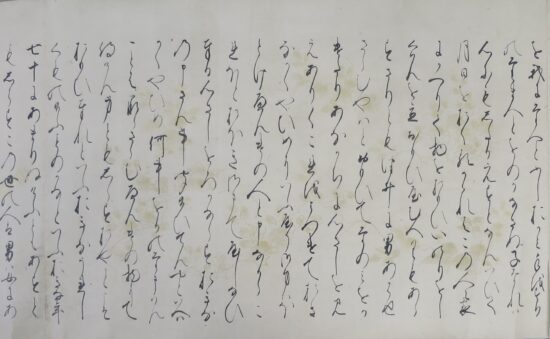

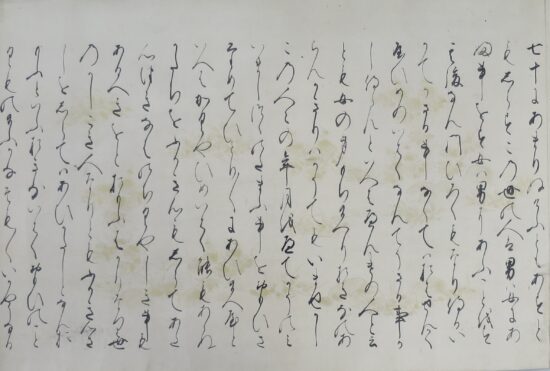

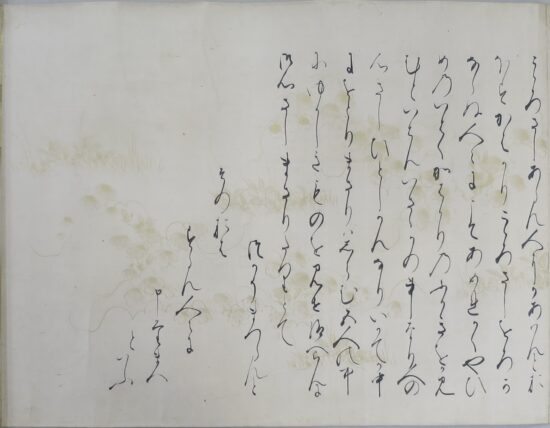

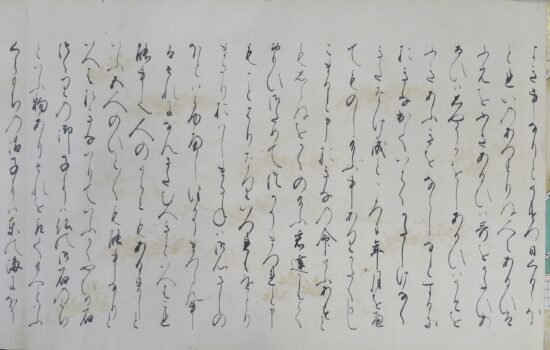

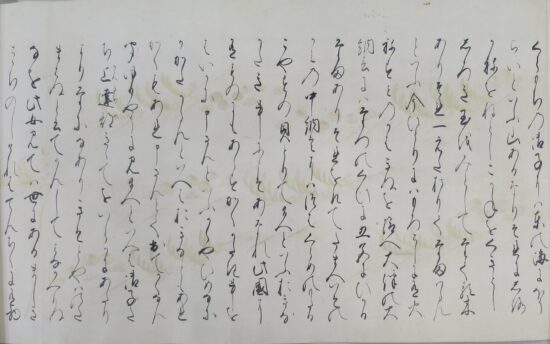

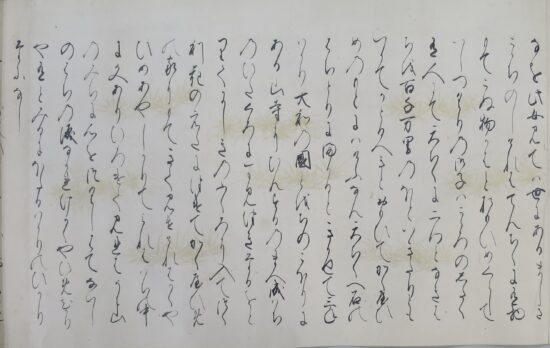

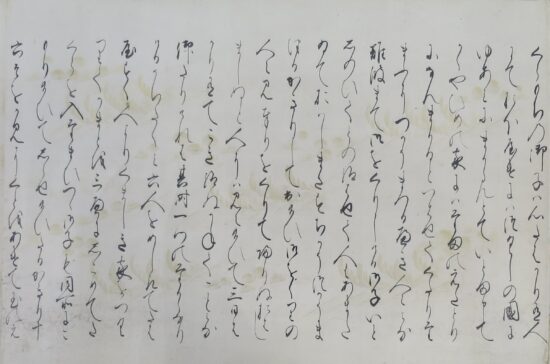

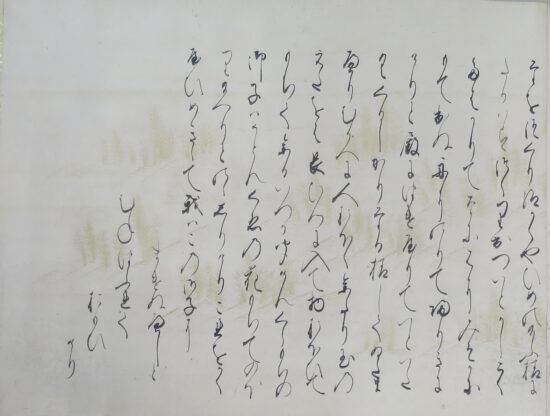

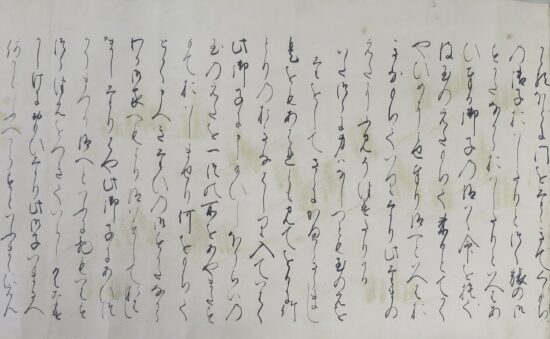

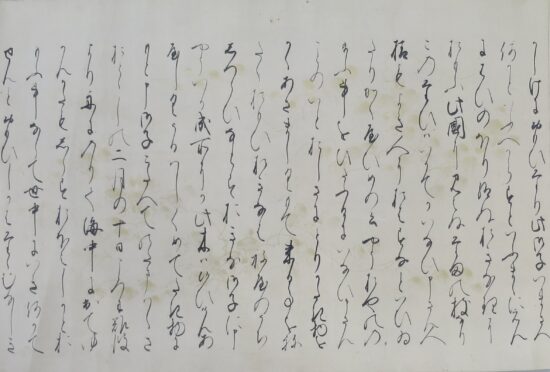

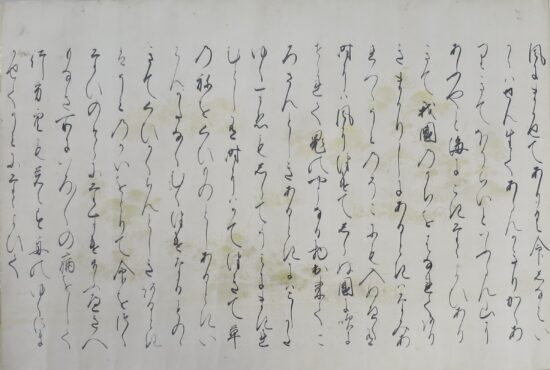

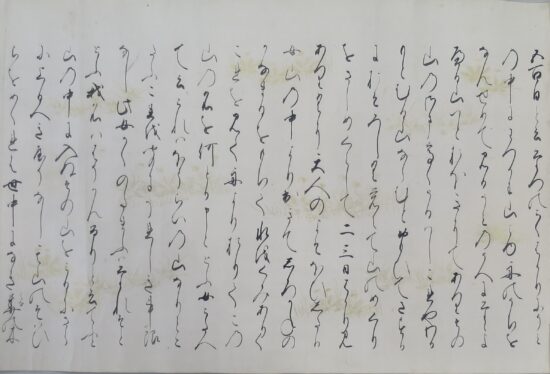

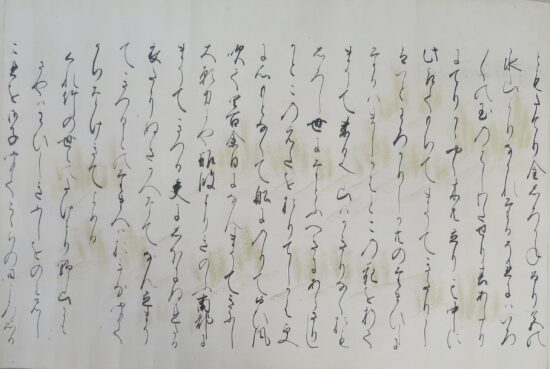

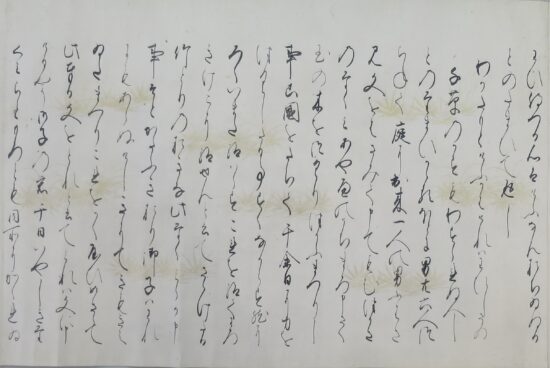

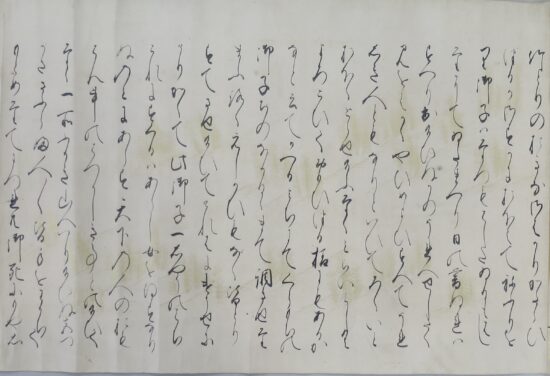

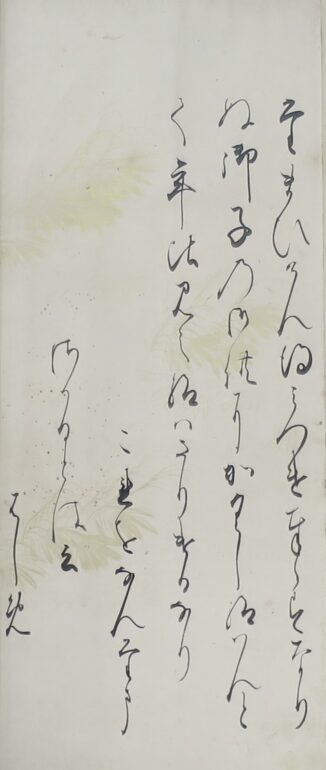

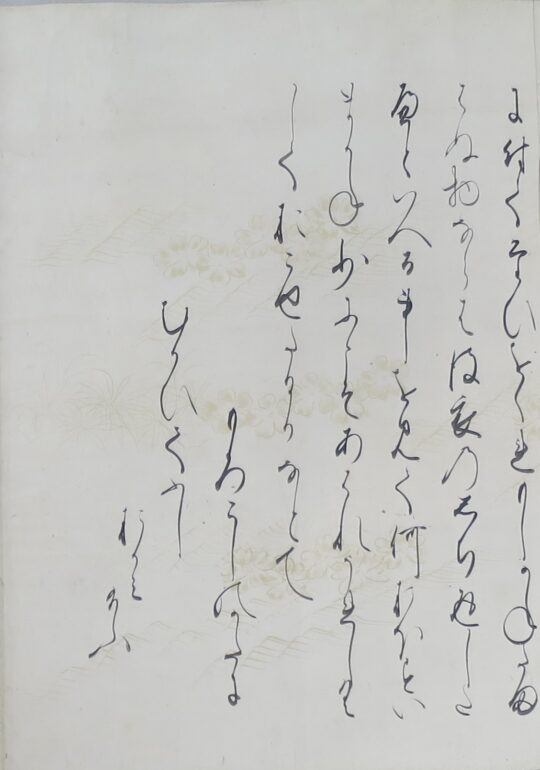

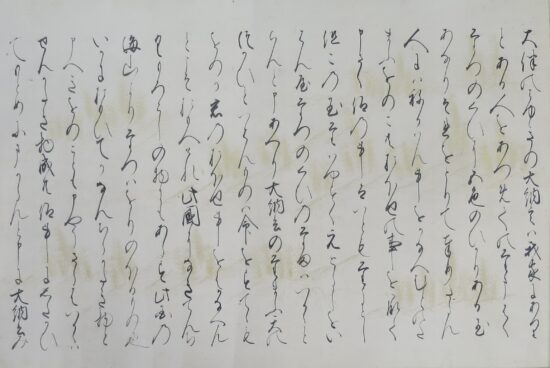

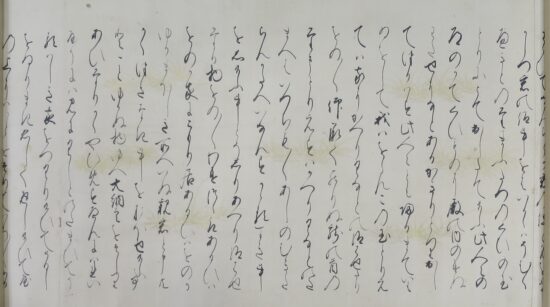

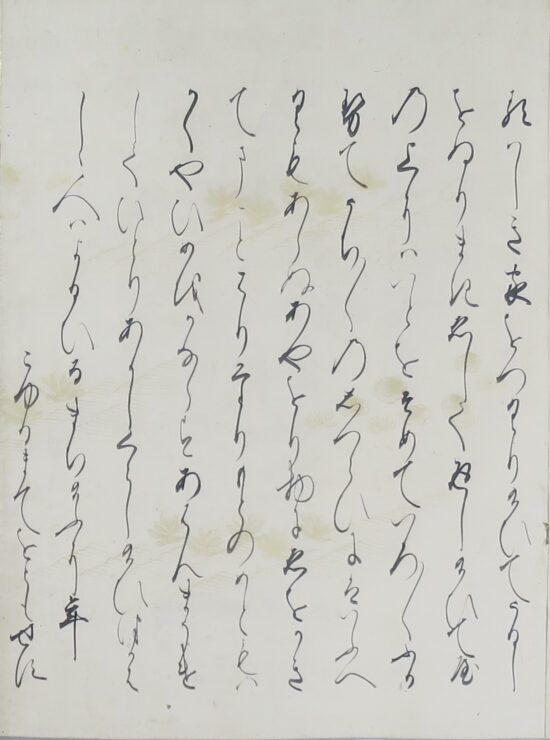

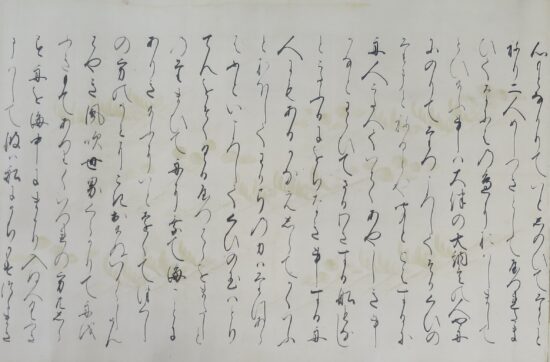

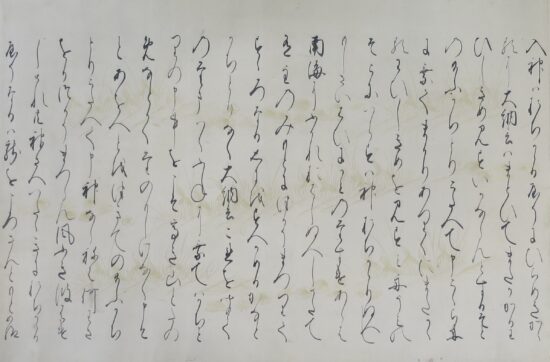

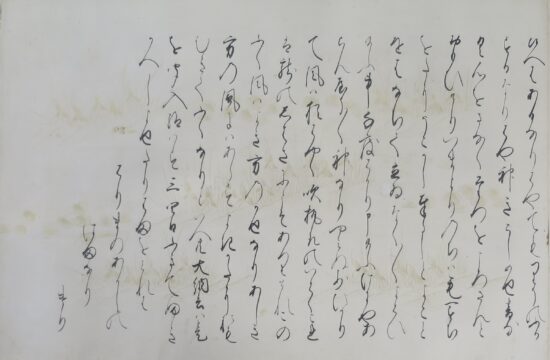

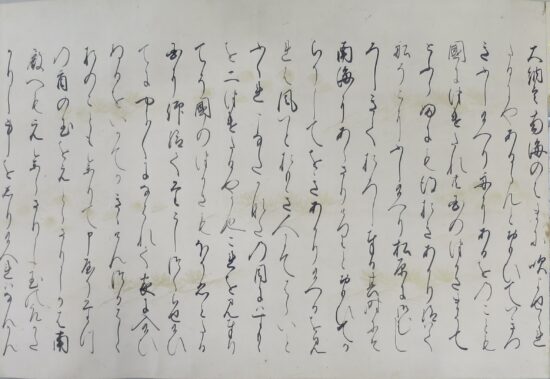

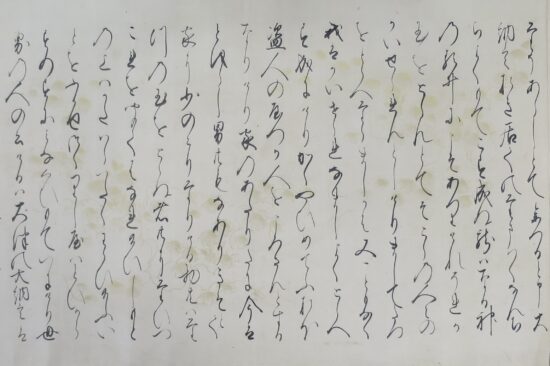

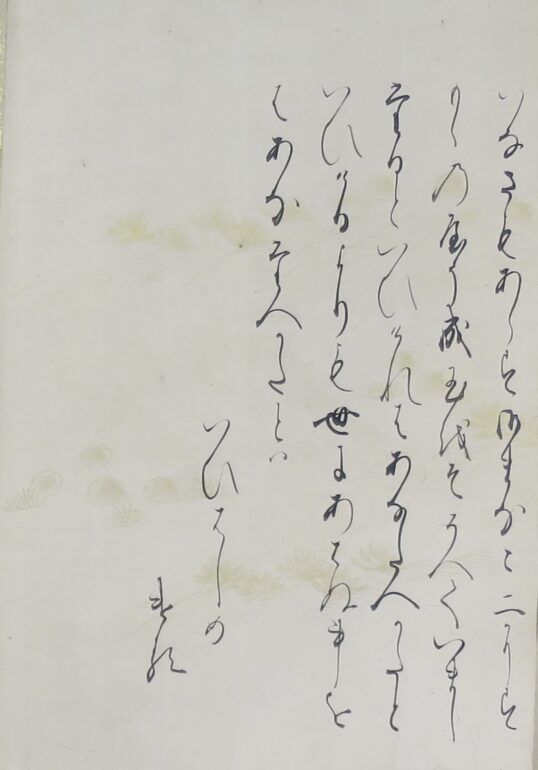

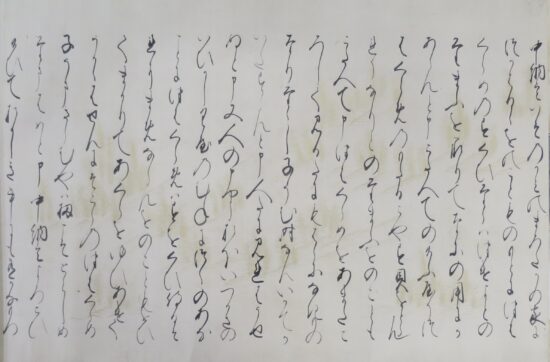

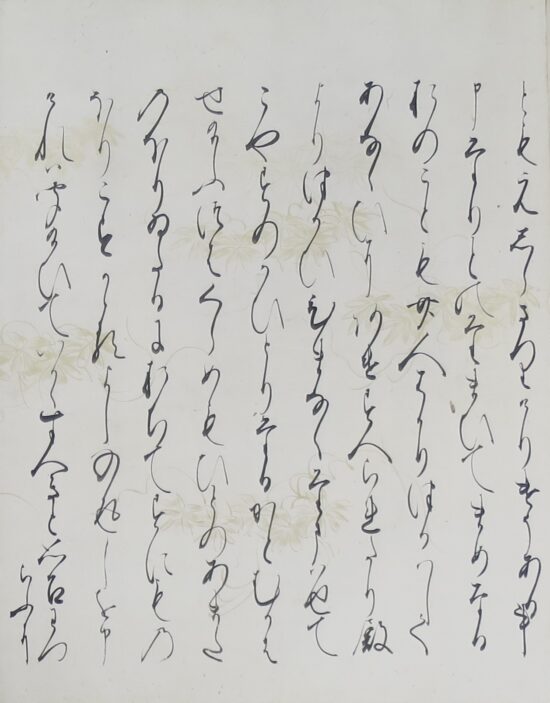

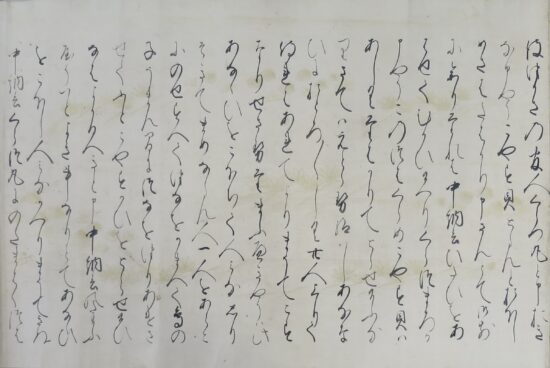

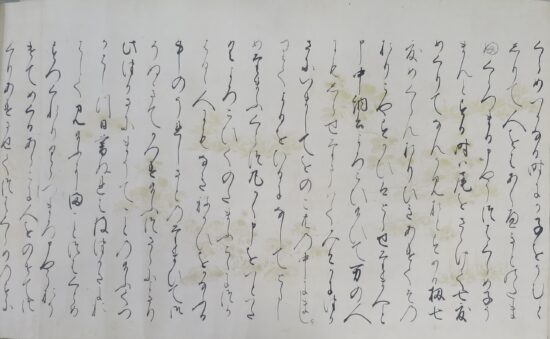

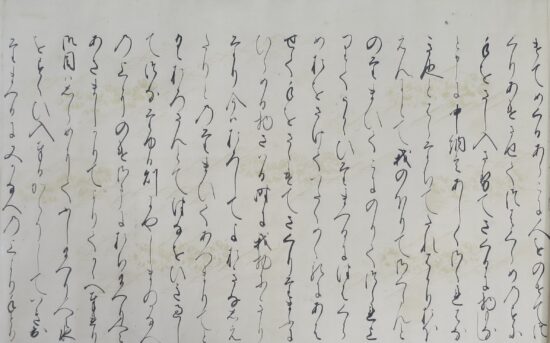

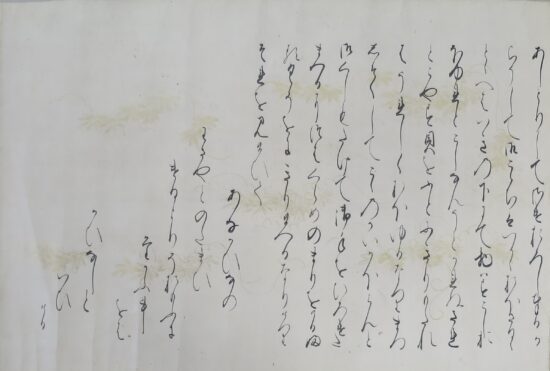

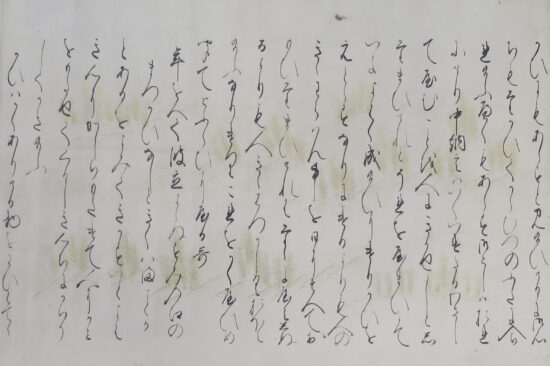

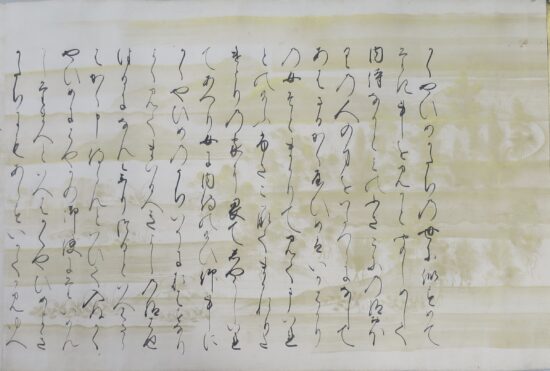

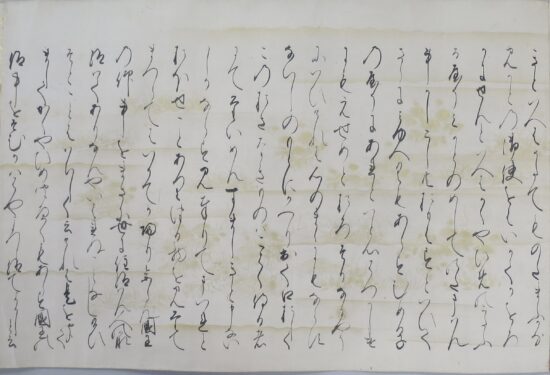

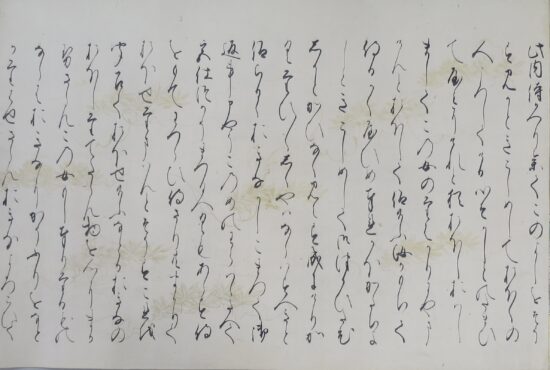

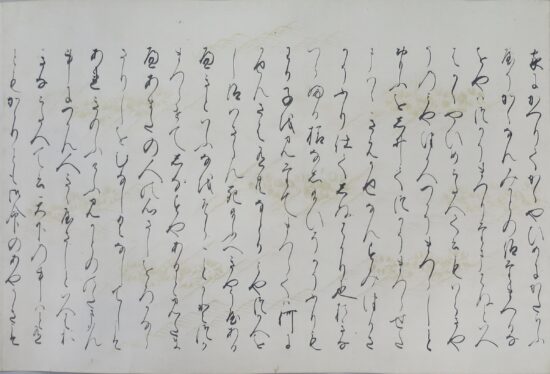

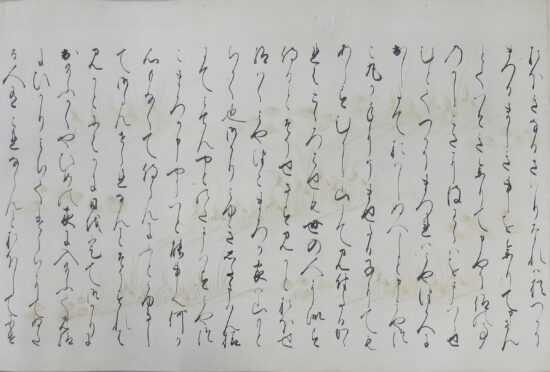

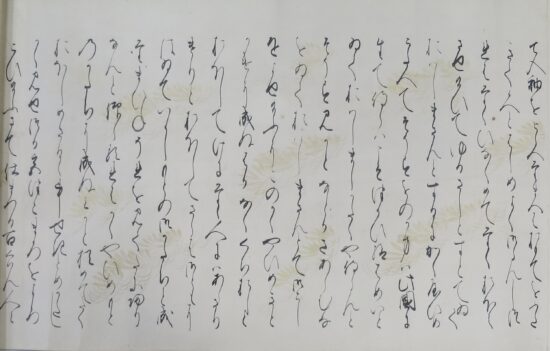

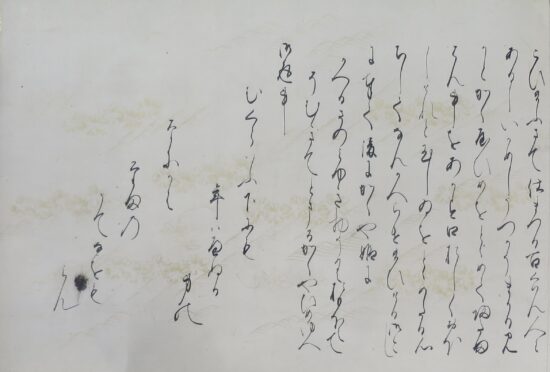

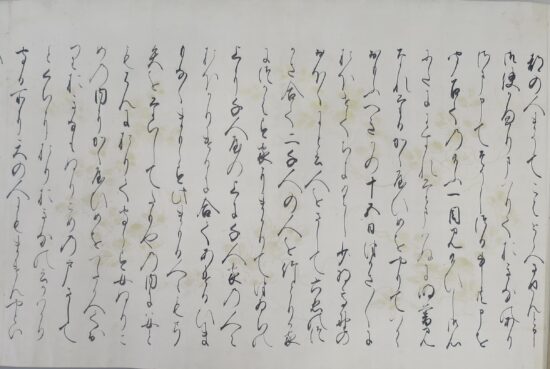

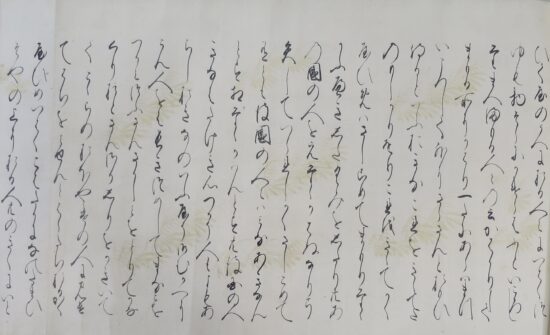

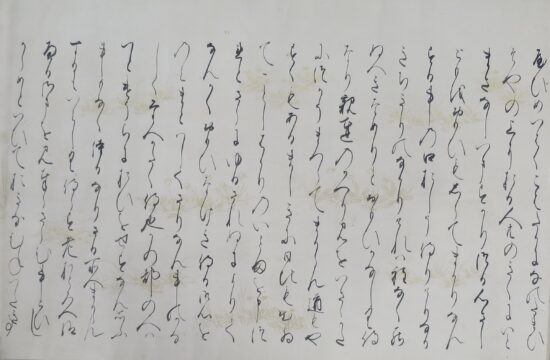

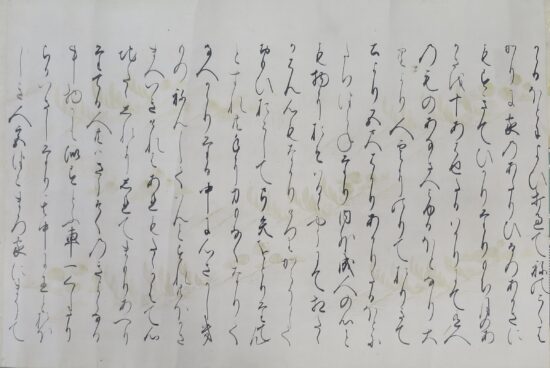

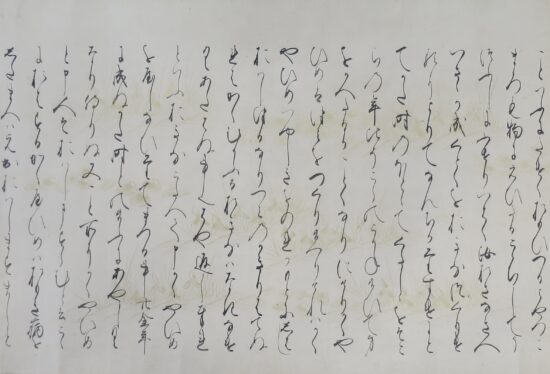

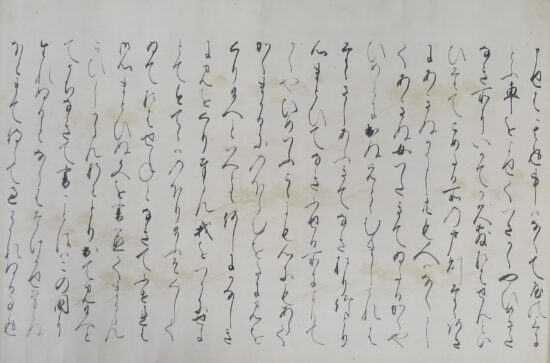

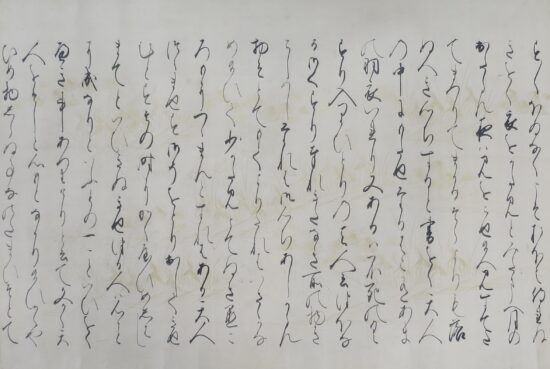

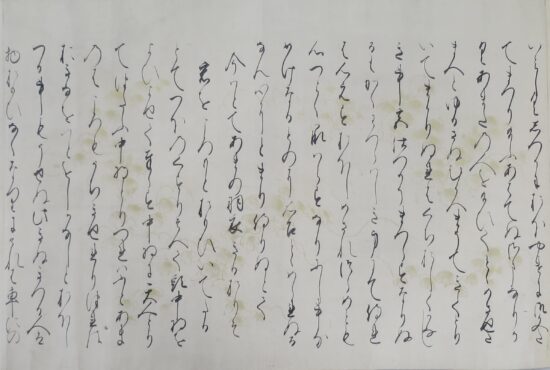

*筆者、「ふでハ」と読み、親王級の人物が詞書を書いた。斐紙(雁皮紙)で、下敷きの罫線が透けて見えるので、副本に沿って、墨継ぎをして連綿でサラサラと書いた。本絵巻は、専門の筆工が底本と同じように臨書している。

*「筆者」に対する、「画者」(ゑハ」という術語が無いので、敢えて画者として使った。絵、絵師は、かなり下位、恐らく六位以下の人物が担当していた。

*筆も、副本の底本があって、専門の筆耕工房が、それを転写、模写したのである。

*画も、むろん複本があり、専門の画工工房、この場合、土佐派が丁寧に描いている。

*画者、「えハ」の意であるが、術語として定着していない。絵者、画者の術語は、私の造語であり、混乱を避けるための便法である。[筆者、筆写、書写、清書、筆耕]などに対する絵師の意。

*本書は、2016、この時点における絵本・絵巻の伝本を調査した

*酒井好古堂ホームページも紹介してあった。

*販売を目的とせず、かつ個人的、学術研究の場合、複写を許可します。

————————————————————————————————————————————————

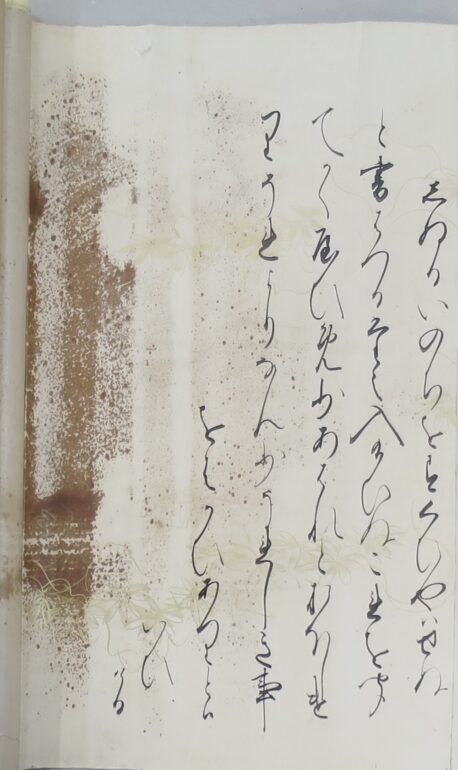

この「竹とり」(奈良絵巻):見返し(巻絹)料紙が金泥

当初、大納言の極メから、天皇家(筆者、大納言・阿野実藤)の特別註文品かと思ったが、後付け、大納言の筆ではない(書跡専門家の御意見)。

*従って、天皇家ではなく、有力な摂関家などの公家、有力な御三家など大名家が、特別な祝儀品として制作した。

*豪華図録、ネットなど管見の範囲であるが、筆、画ともに、最高水準の美術作品で、大名家また公家が姫君のための製作した結婚祝儀品。

*筆ハ(詞書):美術史の筆跡学、および国文学史の研究が詳細に行われる必要がある

本来、天皇、親王、三筆による第一級の詞書き(明之言様筆、極メ)

しかし、大納言の筆、これも後から権威付けのために施したもので、天皇関連ではなく、五摂家など公家、有力大名家が依頼したか。

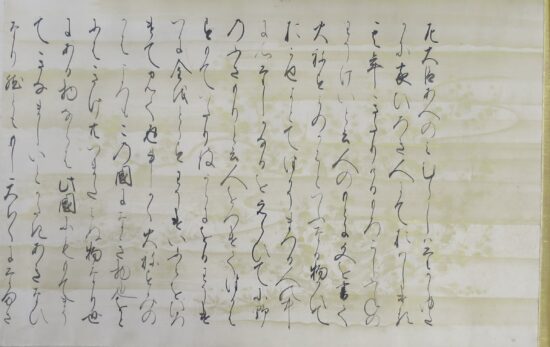

専門の筆耕が、底本を臨書していることが解る。かなり書き慣れた筆遣い。しかし後代の仕込み絵ではない。1590s(慶長)古活字十行本の語句が多く採用されている。殆どが仮名であり、自筆本(未発見)・竹取翁と同じ体裁。

しかし、管見の範囲では、竹取翁物語の絵巻としては、天皇家に准ずる摂関家、また御三家など有力な大名家などの特別註文による、最高水準の筆、画であろうか。

*絵ハ:日本美術史(大和風俗、土佐派)の更なる研究、精査が求められる

極メによると、土佐光隆。これは妥当しない。

・光隆は、定家の時代で、隔たりがあり、この場合、「極メ」は意味がない。

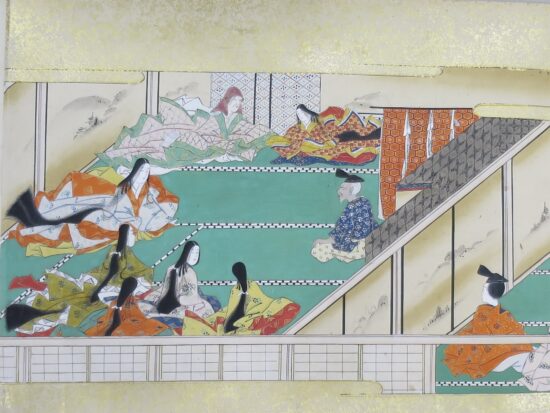

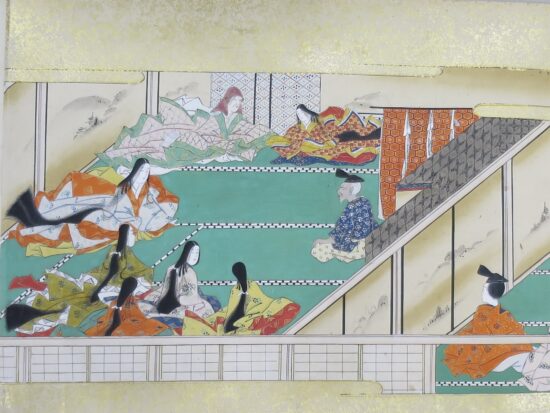

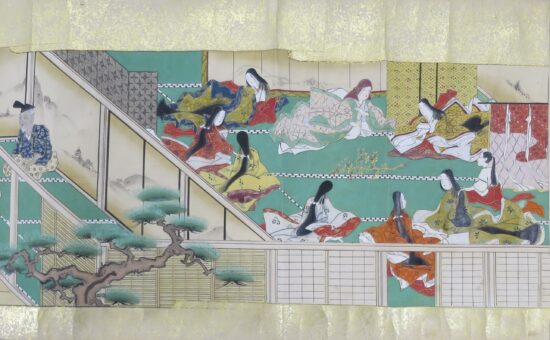

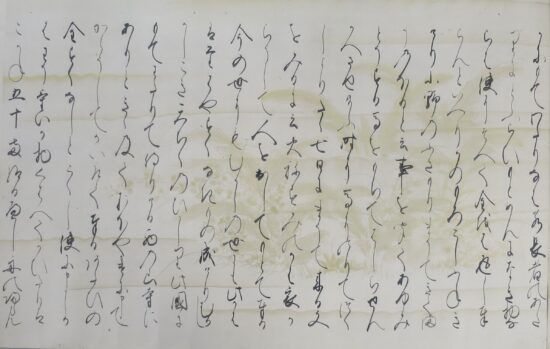

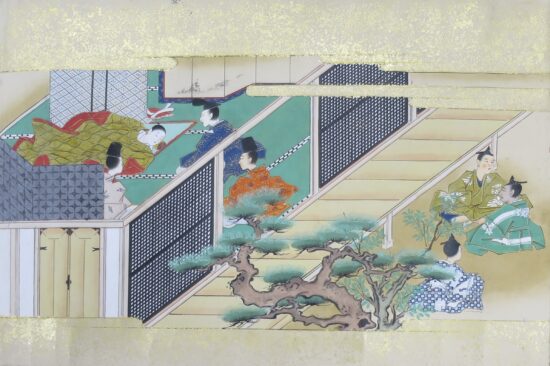

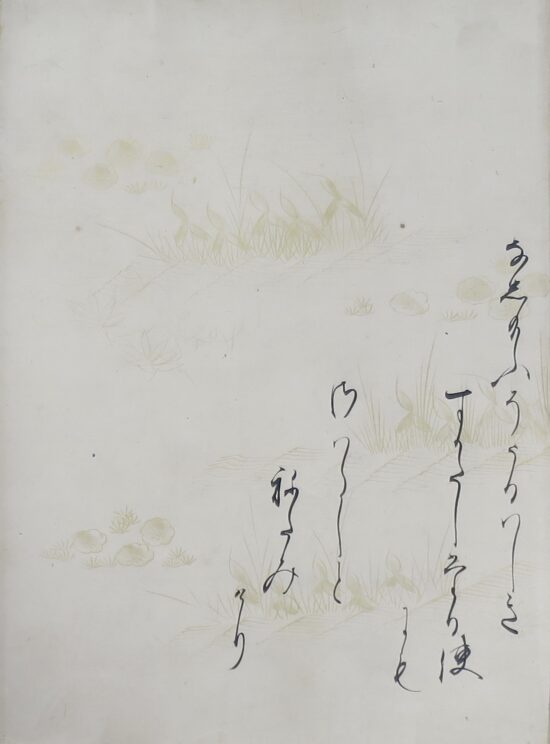

・絵巻の画法は、土佐派の柔らかい樹法、顔の表情に特徴がある。

・狩野派の鋭い、漢画風の皴法(シュンポウ)、樹法が見られず、全体に土佐派。

・寺の絵所預の詳細な伝記、作品が有れば良いが…現在では、なかなか調査できない。

・本画派は、純日本的ないわゆる大和絵の伝法を樹立し、14世紀南北朝時代の藤原行光(1320s-1350s-1371-)を祖とし、

室町時代(1336-1573)のおよそ200年の長きにわたって朝廷の絵所を世襲し、伝統と権勢を誇った。

特に土佐光信(1434- 1525)の時代には、宮廷や将軍家と密接な関係をもち、最盛期といえる。

・土佐光元(1530 -1569)が但馬攻めで戦死したため絵所領職を失ってしまう(しかし室町時代末期、光信直系の孫)。

・門人・土佐光吉(1539- 1613)が堺に拠点を移し、一時は狩野派の下請け業者同然にまで衰退する(桃山時代)。

織豊政権の頃より狩野派の躍進を受け土佐派の勢いは減速する。

・江戸時代光吉の後継者、土佐光則(1583- 1638)がその子・土佐光起(1617-1691)と共に京都に戻り、承応3年(1654年)光起が絵所領に復帰。

・流派は再興され、以後幕末までその地位を維持した。また、光吉、光則の門人である住吉如慶は江戸に行き住吉派をたて、子の住吉具慶の時に幕府の御用絵師となり、土佐派と同様に幕末まで続いた。

・「極メ」に関する、落款、印章など、信頼できる論文、図録など、典拠がないので明確には言えない。

・しかし、一般的に、極メは後付け。

————————————————————————————————————————————————

画ハ 美術史の造形的な精査、特に土佐派の研究が更に望まれる

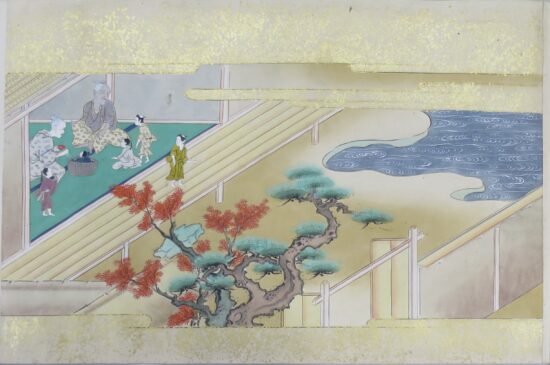

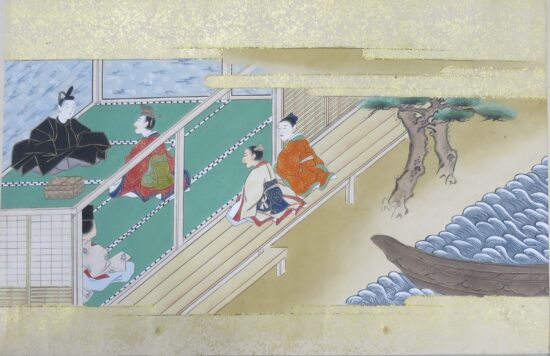

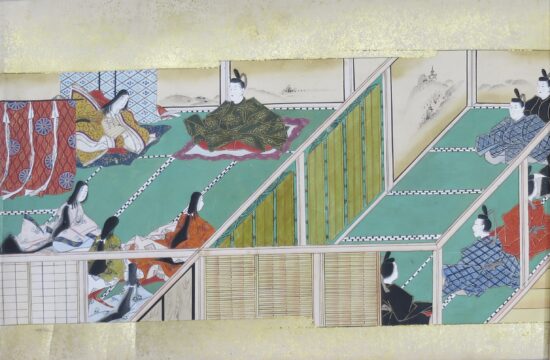

1.10a

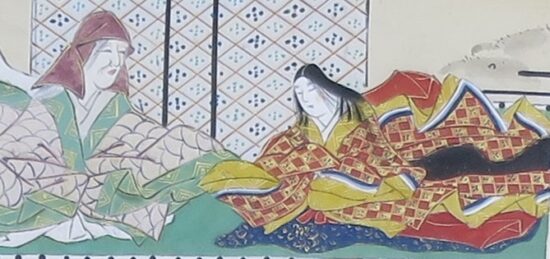

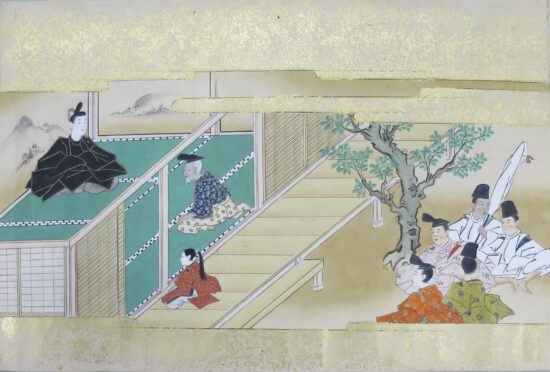

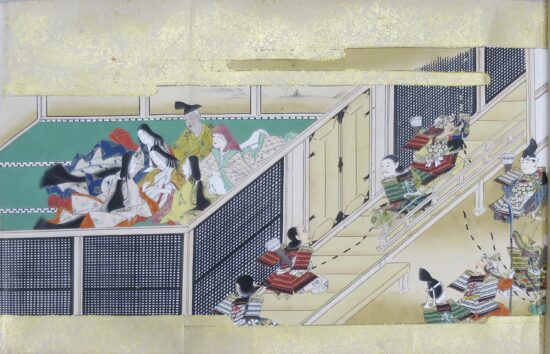

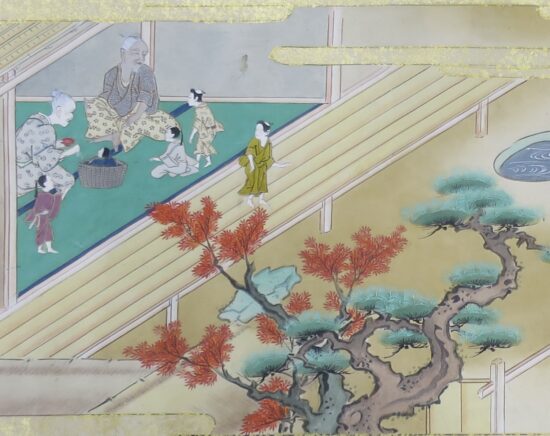

貴族の表情も、穏やかに描かれている。

しかし、部屋の柱、梁など、余りに細く、建築的に成立しない。

美術史的に、敢えて見解を述べるならば、「リアルに」描かれていない。これは、人物の描写についても言えるが、かなり初期の絵巻の画態を示している。

1.27a

姫、侍女の長い髪、着物が鮮やか。

貴族が、職人に造らせた偽の枝が、姫君の前の座敷に飾られている。

姫君、侍女など、見ている。

1.27a

姫、侍女の顔の表情が柔らかい、土佐派の描き方。

絵師らは、顔、髪形、着物の文様に集中し、女性の骨格が、やや甘く、弱い傾向。

やはり、美術史的に見ても、かなり時代の古態の感じが表出されている。

1.27b

人物の表情が柔らかく、土佐派の絵師になる絵巻。鋭い筆法の漢画を採用した狩野派とは違っている。樹木の描き方にも、サラリとした土佐派独自の画趣がある。

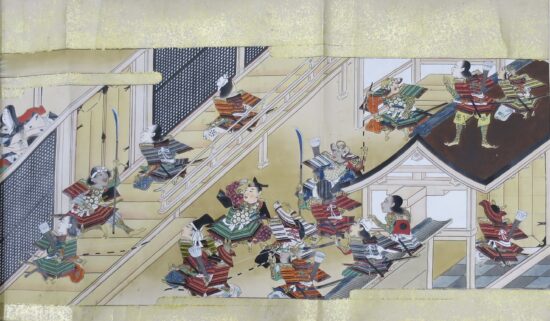

2.16

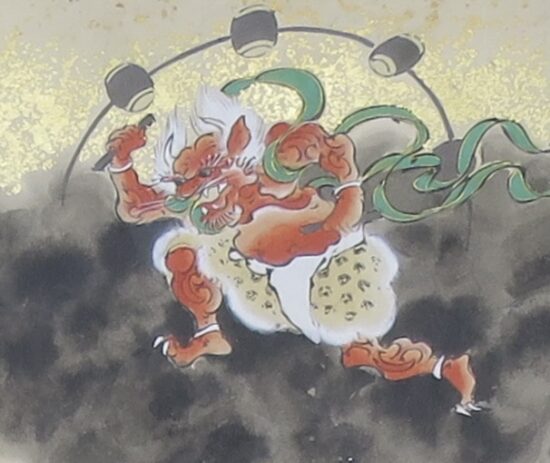

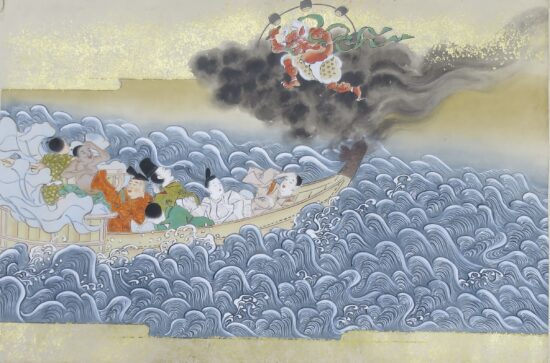

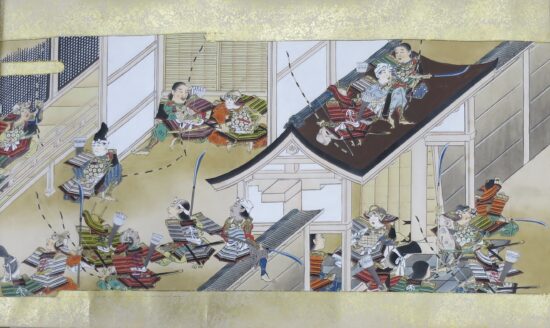

神鳴り(雷)は、鬼、鬼門、つまり丑寅に当たるため、牛の角、虎の毛皮文様になっている。

狩野派の絵師が描いたのが最初というが、いま、絵師の明確な年代は表示できない。

神が空で、太鼓を敲いていると考えたのは、古代シナの敦煌、日本の宗達(風神、雷神)などにも共通している。もっとも、宗達は、敦煌の風神、雷神の岩窟絵を見た訳ではない。

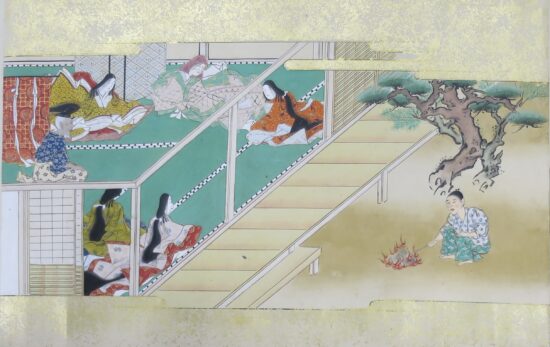

2.08

火鼠の皮衣 燃えないはずであるが、メラメラと燃えてしまった

後方の松の樹木の根元、葉など、サラリと描かれて、土佐派の画法。

明らかに鋭い漢画式の狩野派とは違っている。

2.28

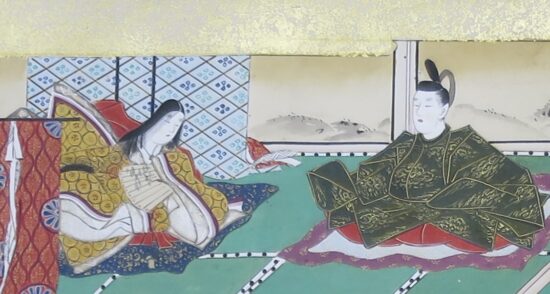

貴族だけでなく、使用人らも、顔が上品に描かれている。

中納言・石上麻呂足、高い足場から落ちて、腰を折り、絶命。

しかし、実際に落ちたのに、顔は全く普通の表情になっている。

これも、本絵巻が、美術史的な観点からも、かなり古い画態であることを示している。

3.09a

帝とかぐや姫

実在の文武天皇 (683-707)

第42代天皇。在位697-707。草壁皇子の王子で、母は元明天皇。名は珂瑠かる。大宝律令を制定、施行。25歳で亡くなる。病名などは不明。確定できないが、古代では、権謀術数が盛んで、暗殺された可能性もある。

3.09a

貴族の武人で、気品がある。剣と弓が主な武具であった。

御(馬に乗る)、射(弓矢を射る)など、六藝の武藝は、武人の基本である。

3.29b

四人の男が神輿を担いでいる。多くの侍女が楽器を奏でている。火炎太鼓なども、一緒に演奏されている。

「とぶ車」と表現されている。

五彩の雲が濃淡で鮮やかに描かれている。

管見の範囲でも、最高水準の作品である。

3.29b

これは、楽器を演奏している女性。神輿を担いでいる男性の表情も特徴的である。天女らは、上品で、いわゆる臈(ろうた)げな美しさが感んぜられる。

3.29a

武者の表情も、何となくノンビリとしている。

甲冑を付けた勇ましい姿であるが、少しも武張ったところがない。

*今後、多岐多様な観点、文化史、美術史、国文学史、民族学史の専門家などの、造形美の精査が望まれる。

2024-12から2025-02-20まで、掛かり、悪戦苦闘しながら、読んでみた。

酒井雁高が、全三巻、上中下を読み読み下した。

かなり誤認、誤読もあると思われる、諸賢の御教示を願っています。

筆ハ、書流を伝授された専門の筆耕、適確な書体、料紙も特注

古写本、古活字本など、文化史、国文学史、民族学史の専門家など、更に詞書を研究して戴きたい。

*****竹とり 翻刻1-3OK .egwud テキスト全文

和紙 浮世絵 版本 大きさ

2025-04-08浮世絵学 (1)和紙 (2)和紙 浮世絵 版本 (3)奉書 版型形態 寸法 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/4654

書物紙(間版あいばん奉書) 33.3x50.0 これが基準で、二枚繋げたものを2と数えると

・巻1(9点)・巻2(7点)・巻3(8点)

合計 24点 なかなか豪華である。特に土佐派の描法、人物の表情など、サラリとした上品な画趣が快い。

絵巻の底本 *底本を見ながら、臨書した。従って、自筆・竹取り物語、そして転写された古写本、それらの底本があった

(雁註)竹とり 「かな」で書かれていて、漢語は少ない。原文は清音 濁音は無し

検索:語句は、清音でする。かな書きなので、語句の区切りが解り難く、多岐多様に判読されている

*この奈良絵巻の底本の典拠、語句の底本は、下記の諸本の何れか不明。

恐らく、これ以前の諸古写本から、編纂し、古写したものであろうか。

1592 天正本 天理図書館 武藤本 *文字遣い、語句が、一致せず、かなり違っている。

1596-1615(慶長)古活字本 十行本 *かなり語句が一致する。この古活字本の底本が不明 最近、この古活字本(影印)を手配し、入手でした。

片桐洋一/古活字十行本 竹取翁物語 版本文庫ほか

解説、語句、参考文献など、詳細で、もっとも信頼できる参考書

——————————————————————————————–

諸本

A古本系統

・古本系統は、殆どが、かな文字で書かれている。

・このため、語句の区切りが判断し難い。

・活字本は、古写本で意味が通じるよう修正、加筆、除筆している。

・漢字の熟語は極めて少ない。

・大納言、中将など、限られている。

・本絵巻と語句が一致せず、古本系統は誤認、誤記(転写)、脱落もあるように思う。

1350s新井本(復元版)(雁註)新井本 文化12年の写本であるが、金沢の旧家から出た(横山重が大阪の古書店から入手、新井信之に増訂)もので、古本系統唯一の写本

1360s伝光厳院本(断簡)光厳院(1338-1374)在位1352-13711

—————————————————————————–

B流布本系統

1596-1615古活字本 十行本/竹取翁物語 この底本は不明

しかし、本絵巻は古活字本と、かなりの語句が一致する

近々、この影印本を註文し、入手した。(版本文庫ほか)

第一類

・1592 武藤本 天理図書館本 *語句が一致しない

・武田祐吉旧蔵本

・久曾神甲本

第二類

・二類本(CBL本・島原本合成版)

・チェスター・ビーティ・ライブラリー(CBL)絵巻本

第三類

・吉田本

・蓬左文庫本(中山春明氏御提供データ・DK修正版)

・高松宮家禁裏伝来本

・戸川本

・里村紹巴筆本

・1596-1615古活字十行甲本 *かなりの語句、一致する

・正保三年刊整版本

・中御門家旧蔵本(架蔵)

その他架蔵資料等翻刻

・定家様筆『伊勢物語』断簡

・『住吉物語』断簡

・尊円真翰転写本『俊成三十六人歌合』*

*西暦で編年順にすることが肝要。

—————————————————————————

[竹とり 絵巻 三巻] 筆者(ふでハ):明之言 阿野実藤か 画者(ゑハ):土佐光隆 *極メ、箔を付けるため後付け、筆ハ偽筆。

*全文の書き下し

書物紙(間版奉書)35.3x50.0 cmが基準 *筆ハ短いものもある 画ハ倍版もある

*****竹とり 翻刻1-3OK .egwud 2025-02-14

*****たけとり 上中下 長さ 一覧表 全三巻、合わせると 42 m

*****竹とり 明細1 2 3_OK.egwud 2025-02-14

*語句の検索は、下記 2 3 清音で検索する

*しかし、古写本、古活字本の底本は不明

1 1592(天正20)天正奥書書本 *天理図書館

*この古写本の底本は不明 語句は一致しない

2 1596-1615(慶長)古活字本 十行本

*この古活字本の底本、1を含む古写本 かなりの語句、一致する

3 1610s(慶長)塙保己一(編纂)/竹取物語/群書類従本

*典拠は不明だが、かなり古いもので、多少、語句が一致する。

*諸本を編纂して整版しているので、底本は幾つもあるようだ

4 1646(正保3)京都・林甚左衛門

5 1692-1693(前期)明之言*(筆)土佐光隆(画)/奈良絵巻 *阿野実藤(1634-1693) *阿野家(羽林家うりん)

(雁註)大納言に就任、1692、翌年1693歿 筆ハ、1692か 竹とりの古写本を臨書したことになり、偽筆であることが判明する。

初名:季信1638 従五位下1641 侍従1642 従五位上1646 正五位下1649 左近衛少将1650 従四位下1654 従四位上1654-1662 左近衛権中将1658 正四位下1662 従三位1666 正三位1666 参議1667 左近衛中将1669 踏歌外弁1672-1680 権中納言1673 従二位1675 神宮伝奏1691 正二位1692 権大納言

*精査すれば、筆ハ専門の筆耕、画ハ土佐派。更に精査な研究が望まれる。

6 1663(寛文3)重版

7 1802(享和2)田中大秀旧蔵本 *おおひで 諸本を整理した労作

8 1910竹取物語、国民文庫 今は昔… *漢語(…昔…)を使っているので、古本系統ではない

*ネットの本文、典拠不明で、底本を特定できないが、便宜的に以上の様に制作年代順とした。

9 1986片桐洋一/竹取翁物語 古活字十行本、和泉書院

浮世絵学 1986片桐洋一(1931- )/竹取翁物語 古活字十行本、和泉書院 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/110802

十行、一行に十七文字程度 *横に配置すると、木製の活字ということが解る

古活字本は、キリシタン版の影響を受けて、角倉了以(1554-1614)などが、京都で刊行している

しかし、アルファベットのように26文字ではない

ひらがな、カタカナ、漢字など、文字数が多いので、後、整版され、摺られる

—————————————————————————–

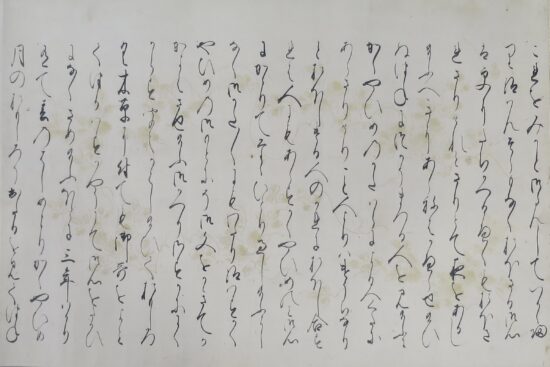

本絵巻で、使用されている特徴的な変態仮名、語句

1550s(足利末期) 後、1590s(慶長)古活字本などに定着したか。

むろん、古活字本はキリシタン版の影響で、京都(角倉、宗達、光悦)で謡本、いそぼ物語など製作された。

*検索は、特有の変態仮名を入力する必要がある

*於:於 於きな この絵巻で使われている語句

*き 本絵巻、崩しの「き」を使っているが、古活字は下記のように崩さず、「幾」を使っている

*古活字本(世の)かしこ「幾」:かしこ幾人(皇族、大臣など上流貴族)なり共 ふか幾心さし 我志らては あひかたしとなんといふ

「幾」:古活字本 近代的な女性の考え方で、驚く

*具:具 く 一般的な変態仮名

*遣:け げ 一般的な変態仮名では、あまり使われていないようだ

*古:古 古かね

*五國:五穀 転写の時、誤認、誤記と判断でき、気付くはずであるが… 一ヶ所だけにある この語句がある写本が底本

*國王:こくわう 二ヶ所に出てくる *他では使われていないようだ *この語句のある古写本が、底本となる可能性

3.02 國王の仰せごとを背かば はや殺し給ひてよかし *これは凄い言葉だ

*佐:佐 変態仮名の「さ」、他にも、いろいろある

*左右:さう 登左右 とそうして *この語句があれば、底本か

*さるき:さぬき さかき 転写の時、誤りに気付くはずであるが… 地方に赴任しない人物は地名が分かり難かったか

*志:志 一般的な変態仮名

*堂:た 本絵巻では「堂」が使われている。江戸期の変態仮名は、「多」を使用 *900s以前、古代に属する祝詞(のりと)、古事記、日本書紀では見られない。

乃:乃 一般的な変態仮名

*ハ:は 主客に使われる

*盤:〜は これも主客に使われるが、「ハ」との違いはハッキリしない

ミ:ミ 「み」の変態仮名

*満:万 一般的な変態仮名

*万:万 一般的な変態仮名

*御子(みこ)、「見かど」(みかど、御門、帝)、「國王(こくわう)その他の文字で書かれていて、確定できない。

*帝(みかど) 天武天皇(683-703) 実在の天皇であるが、短命であった

*見かど:帝、御門として書かれている 他の諸本には全く無い。

*屋:や これは一般的な変態仮名

*里:里 り 変態仮名

*利:利 り 変態仮名 両者の区別は明確でない

*類:る これは一般的な変態仮名

*全てを精査しないと、絵巻の詞書の底本(典拠)は解らない。

*幾つかの重要な語句が判明すれば、それらで、ある程度の底本、つまり年代が判明する

*管見の範囲であるが、この絵巻の語句は、かなり古活字本と一致する

*しかし1570s 以前(天正以前)絵巻は、殆どが仮名、1590s(慶長)古活字は徐々に漢語が含まれて

1596-1615(慶長)古活字本 十行本 *この底本は不明

(片桐)翁は娘を持ち、明るい気持ちになれた

屋の内は

くらきところなく ひかりみちたり

於きな こゝちあしく 具るしき時も

此子をミれは くるしき事も やミぬ

はら堂(だ)ゝしき事もなく なくさ

みけり

素材

[五つの物語] *もっとも当初は三人(3 4 5)であったともいう

1 石造皇子 いしづくりのみこ 仏の使った石の鉢 *この人物は創作

*はぢをすつ はぢ(恥)とはち(鉢)を掛ける

2 車持皇子 くらもちのみこ 蓬莱の玉の枝 *この人物は創作

*玉さかる 語源説話

3 右大臣・阿倍御主人(635-703) みむらじ

*火に焼けない火鼠の皮衣(かわぎぬ)

*あへなし 語源説話

*3 4 5 これらの人物は実在

4 大納言・大伴御行(645-701) おおともの みゆき

*龍(たつ)の首に光る五色の玉 雷鳴に驚く

*あなたへがた 語源説話

5 中納言・石上麻呂(640-717)いそのかみ まろたり

*燕の持っている子安貝 墜落、不帰の客となる

*かひあり 語源説話

————————————————————————————————–

成立 810-910 *1984三谷栄一(解説)/日本古典文学大辞典、岩波書店

上限

・810s(延喜) 自筆竹取物語

・810(弘仁元)、頭中将の御、蔵人所が設置された

・866(貞観8)、伴善男(とものよしお)の大伴家が没落した以後

下限 *これ以前か。やや解り難い *成立は900s延喜前後と云われている

・910(延喜10)源嘉種が皇女桂宮・孚子内親王と忍んで逢った八月十五日夜(大和物語)

・990s 紫式部(973-1014)が読んだとされる

720 日本書紀 これは記録だけで文学の醍醐味、面白みがない

810s 竹とり 古写本を読み、感動した。物語の祖

————————————————————————————-

作者

・大伴旅人(665-731)飛鳥時代から奈良時代の公卿・歌人。名は多比等、淡等とも記される。大納言・大伴安麻呂の長男。官位は従二位・大納言。

旅人が吉田連 宜を主人公に見立てた *きったのむらじ よろし

「竹取翁」の作者は 大伴旅人かもしれない。仲のよい吉田連 宜を主人公に見立てて、多少の諧謔をこめて書か れた戯文ではないか。 旅人の子、家持も(医療に詳しく、本来、栄養をとってふくよかにならねばならない)(山本 優紀子・池内 早紀子・大形 徹)

・吉田連宜(660s-700-714-737-)(70*) 奈良時代の貴族・医師。氏姓は吉(無姓)のち吉田連。子に古麻呂がいる。官位は正五位下・典薬頭。*享年は懐風藻

・讃岐造麿(さぬきの つくりまろ) 讃岐のみやつこ かぐや姫の養い親

・斎部(いんべ)の秋田 祭祀を司る 讃岐の斎部 かぐや姫の名付け親

・僧正遍昭(816- 890)

・紀長谷雄(845-912) 平安時代前期の漢学者

◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈

◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈

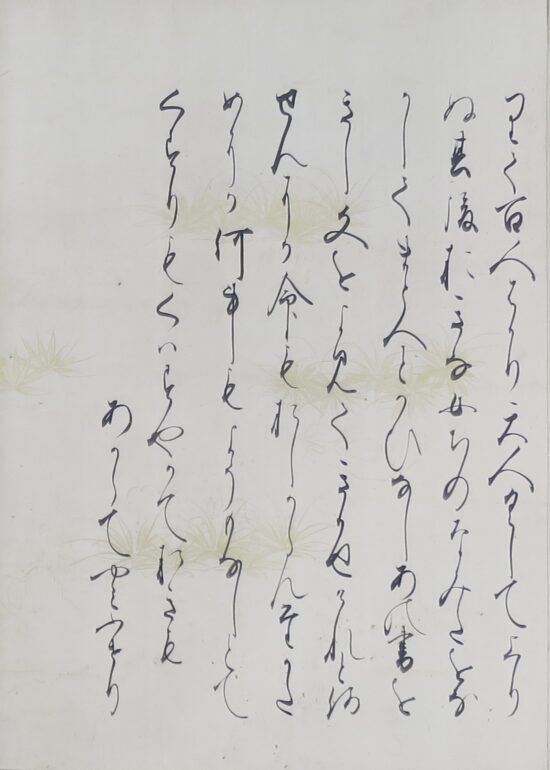

素人撮影であるが、竹とり、全三巻の巻絹、筆ハ(詞書)、絵ハ(絵画)の總てを紹介する。初めて、全てが公開された貴重な画像。

14.0m-15.0mx 3巻であるから、42 mほどになろうか。

「筆ハ」、

・悪戦苦闘したが、2024.12.01から、3ヶ月ほど掛かり、何とか、全て、読み下した。

・むろん、難解の語句は、解読できない。

・つまり、難解の部分は、1590s慶長以前、臨書の時、既に読めない「筆ハ」になっていた。

「絵ハ」

・泉州・堺あたりの筆耕、画工集団が、有力な公家、武家の姫君のため、特別に依頼されて、豪華絢爛、藝術的に製作したものと考えられる。

・御影堂(みえいどう)扇(おうぎ) :山城・京、城殿(きどの)の近くに住む 僧尼 が製法を学び,春日東洞院ついで五条橋西へ移って作りはじめた。 御影堂 扇はとくに品質優秀で,〈御影堂の製におよばず〉とされている。

・このほか上京(かみぎょう)小川(こかわ)の 布袋屋,大黒屋,一条小川の加賀祐賢,川内屋,善阿弥,鎌倉屋などの 扇屋 があり,これらの扇屋が、座(ざ)を組織していた。扇の専門集団。

・城殿(きどの)駒井氏、室町・戦国期から近世初期の扇製作の専門職。

《庭訓往来》に城殿(きどの)扇があるように,鷹司通の城殿駒井氏によって製作された扇

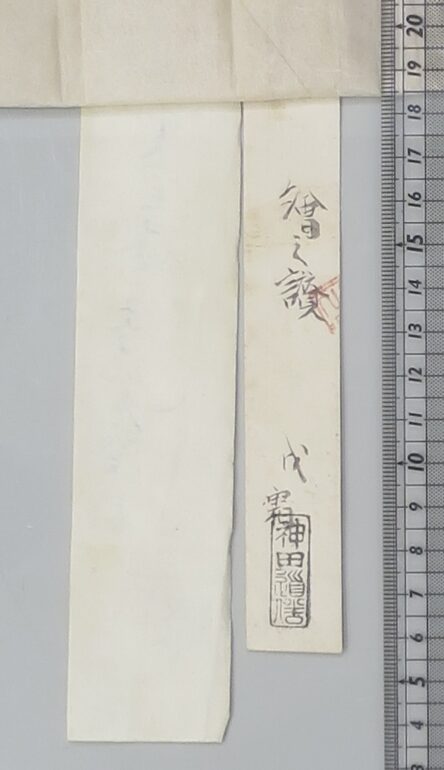

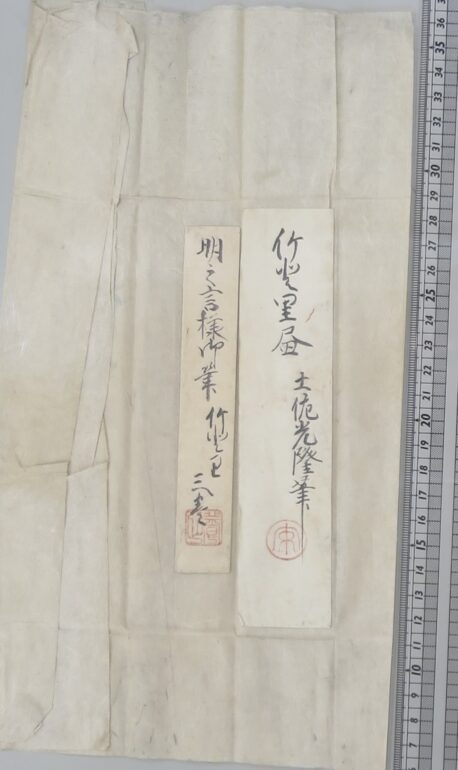

明之言(筆)、土佐光隆(画)/竹とり 0 箱、全三巻、極メ入、

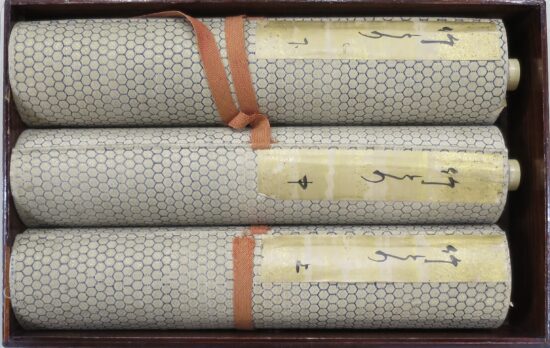

竹とり0.1 木箱 「たけとり 三巻」

縦x横x高 37x 24x 9 c m

竹とり0.2 上 中 下

竹とり0.3 極メ入(袋)

竹とり0.4(極メの裏) 戊霜 [神田道信]

後付けで箔を付けるために

書かれて(署名、押印)いて、信用できない。

竹とり0.5 竹登里尽 土佐光隆筆(印)

明之言様御筆* 竹登里 三巻(印)

*一字名:言(ごん) 大納言・阿野実藤か

*神田道信の鑑定、筆ハ偽筆

———————————————————————————————————

[極メ]

1 土佐光隆筆(画) *生没年、諸本を検索したが、不明

*光隆では、年代が合わず、鑑定は無効

*松の樹木など、柔らかに描かれ、土佐派か

*極精緻な描法

2 明之「言」様(ゴン)(大納言・阿野実藤か)

*絵所預かりが関与した天皇家の特別註文か 筆ハ大納言で、巻絹が豪華な金泥、料紙も金泥(銀泥)。

*当初、大納言が関与していると思ったが、偽筆。鑑定は無効。

*詞書、画像、ざっと法量を計り、撮影した。

*絵は17点、倍尺をx2とすると22点

*長さ、上、中、下、それぞれ1400-1500 cm

通常の奈良絵巻は、900-1000 cm

—————————————————————————————

1997堀内秀晃(1931- )/竹取物語/新日本古典文学大系17、岩波書店 *ほりうち ひであき

*底本は、天理図書館蔵本(翻刻番号799)

*古本系統(かな書き)で、本絵巻と語句が一致しない

*脚注は、簡潔で、本文の異同、校異が示されている

*もっとも、不審な語句の脚注は殆どが明示されていない。

*不要な注が書かれている

*脚注欄の段落に対応する小見出しを付してある。これを酒井雁高が、書き加えた。誤認もあるかも知れない

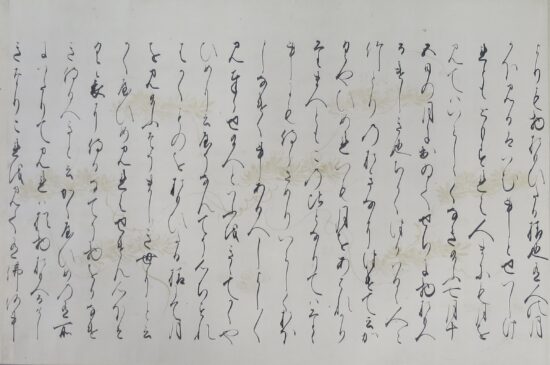

竹とり 1:上

1.0a 竹とり 上

1.0b 巻絹(金泥)

[1 かぐや姫の生い立ち]

1.01

い万ハむかし たけとりの 於きなと

いふもの 有けり 野山にまし里て

堂け(竹)をとりつゝ よろつ乃事に

つかいひけり 名をは *佐るきのミやつ

ことなん いひける 其竹の中に もと

ひかる竹なん 一すちあ里けり あや

しかりて よりて みるに 津ゝ(筒)の中ひ

か里たり それを見れは 三すん ハかり

なる人 いとうつくしうて ゐたり 於

きな いふやう われ 朝こと 夕ことに

見る たけの中に於はするにて 志

里ぬ 子になり給ふへき人なめりと

て 手にうち入て 家へもちて きむ めの

女に あつけて 屋しなはす うつくし

き事 かきりなし いと 於さなけれ

は *はこに入て 屋しなふ 竹とりの お

*(雁註)絵を見ると、竹籠で箱ではない。群書類従本、イ 籠(こ)。

(雁註)於さなけれ「は」、「こ」に入て、誤認されて、「はこ」となり、誤写されたか。「はこ」では無い。

民族学でも南方では、竹矢来でお産をした。竹矢来で生まれたが、後に竹から生まれたと誤解された。竹籠など、竹製品を常用している

1.02 (お)きな 竹とるに…

(お)きな 竹とりに 此子を見つけて

乃ちに たけ取に ふしを邊たてゝ *よ

ことに 古かねある竹を ミつ具る事

かさなりぬ かくて 於きな 屋うやう

ゆたかに成ゆく このちこ(稚児) やしなふ

ほとに すくすくと 於ほきになりま

さる 三月はかりになる ほとに よきほ

とになる人に なりぬれは かミあけな

登(ど)左右(さう)して かミ阿けさせ きちやう

のうちより 出(いだ)さず いつき かしつ

き屋しなふ ほとに 此ちこの かたちの

けそう(顕証**)成事 世になく 屋の内は

くらきところなく ひかりみちたり

於きな こゝちあしく 具るしき時も

此子をミれは くるしき事も やミぬ

はら堂(だ)ゝしき事もなく なくさ

みけり 於きな たけをとる事ひさし

具なり さかへにけり 此子 いと於ほき

に成ぬれは 名をミむろと(三室戸)いん邊(斎部)の あきた

をよひて つけさす

(堀内)*よ 節と節の間、俗に与と云う

(片桐)** 顕証(けそう)

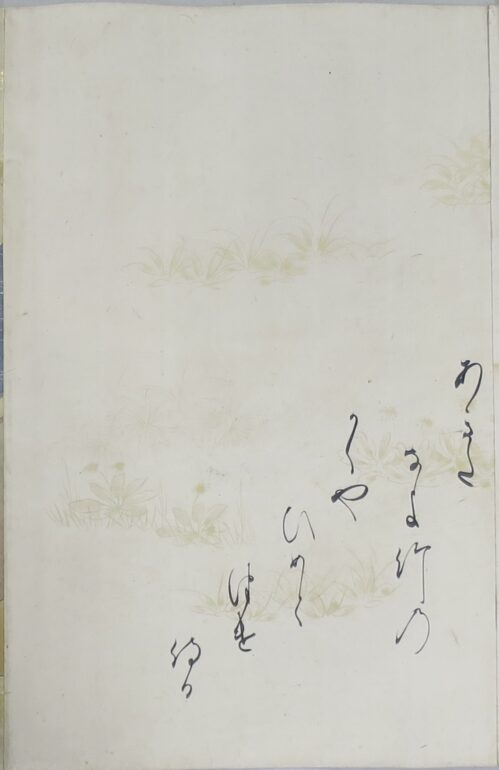

1.03 あきた なよ竹乃…

あきた

なよ竹乃

かくや

ひめと

つ遣(け)侍る

1.04

1.04

*かぐや姫は、竹の籠(こ)に入っている。四角い塗りものの箱では可笑しい。南方では竹籠を常用。翁、嫗の他、子供たちも集まっている。

*松の常磐木の描き方(樹法)はサラリと描かれて、やまと風俗画の土佐派と見られる。

*狩野派は、筆遣い、画法が古代シナ画法で、かなり堅い

[2 貴公子たちの求婚] このほと三日… 人の物ともせぬ…

1.05

このほと 三日うち阿けあそふ よろつ

のあそひをそ しける 於とこは *うけ

きらハす よひ(呼び)**つとへて いとかしこ

具あそふ 世界のをのこ あてなるも

い屋しきも いかて このかくやひ免

をえてしかな 見てしかなと をと

に きゝ めてゝ まとふ そのあたりの

かきにも 家のとにも ***をる人たに

たはやすく みるましきものを よる

は 屋すき い(寝)もね(寝)す やミの夜にも こゝ

かしこより のそき かひま見 まと

ひあへり さるとき よりなん ****よは

ひとハ いひける 人の物ともせぬ所に

まとひありけとも なにの志るしあ

るへ具も見えす 家の人共に物を

堂に いはんとて いひかゝれとも こ

とゝもせす あたりを はなれぬ 君達

夜をあかし 日をくらす 人於ほかり

ける をろかなるひとハ ようなき あ

里きハ よしなかりけ里とて こず

(雁註)*たけきらハす (堀内)うけきらはず えり好みなしに

(雁註)**つとへて 「ほ」とへて

(堀内)***家に仕えている人

(雁註)****よはひ 語源説話

1.06

(来ず)な里にけり 其中に なを いひ

け類ハ いろこのミと いはるゝ人 五人

おもひ屋むときなく よるひる きた

利けり 其名一人ハ いしつくり里の

御子 一人ハ くらもちの御子 一人ハ左

大臣あへ乃ミむらし 大納言 一人は

大伴のミゆき 中納言 一人ハいそのかミ

乃*もろたか この人々なりけ里 世中

に 於ほかる人をたに すこしも かたち

よしと きゝてハ 見まほしうする人

たちなりけれは かくやひ免を見ま

ほしうて 物もくはす 於もひつゝ かの

家に行て たゝすみありき けれ

共 かひあるへ具も あらす 文をかき

て 屋れとも 返事(かへりごと)もせず わひ(わび、愁訴)うた

なと かきて つかハすれ共 かひなし

と於もへとも 霜月 極月(しはす)のふりこ

ほり ミな月の てりハたゝ具 にも

さハらす きたり こ乃人々 あると起

は 竹とりをよひ出して むす免

を我に堂へ(賜へ)と ふし於かミ 手をすり

(雁註)古活字本 *もろたり

1.07 (むすめ)を我に 堂(賜)へと ふし於かミ 手をすり…

1.07 (むすめ)を我に 堂(賜)へと ふし於かミ 手をすり…

[を我に堂へ(賜へ)と ふし於かミ 手をすり]

の堂(た)まへと をのか な(生)さぬ子なれハ

心にも 志たかえすとなん いひて

月日を於く類 かゝれは この人々 家

に かへりて 物を於もひ いのりをし

くハん(願)を立 おもひ屋む(止む)へくもあら

す さりとも 津井に 男あらせ

さらむやハと おもひて 堂のミ(頼み)をか

遣たり あなかちに 心さしを 見

えありく これをミつけて 於き

な かくやひめに *いふ屋う 御身ハ ほ

とけ **邊んけの人と申なから こ

れほど 於ほきさ万て 屋しなひ

奉る 心さし をろかならす 於きな

の申さん事 聞給ひてんやと いへハ

かくやひめ 何事をか の堂万(たま)ハん

ことは 承(うけたまは)さらむ 邊ん遣(へんげ)の物にて

侍けん 身とも志らす 於やとこそ

於もひ奉れと いふ 於きな うれし

くも の給(たま)ふものかなといふ 於きな 年

七十にあまりぬ けふともあ すと

も志らす この世の人は男ハ、女に あ(婚)

(堀内)*いふやう 古態の会話

(堀内)**邊んけ へんげ、仏教語で、神仏が人の姿になる

1.08 七十にあまりぬ…

1.08 七十にあまりぬ…

[七十にあまりぬ けふともあすと

も志らす この世の人は男、女に あ(婚)]

婦(ふ)事をす 女ハ男にあふこと越(を)す

其後なん 門(かど)ひろくもなり侍る い

かてか さる事なくてハ 於はせん かく

屋ひめの いはく *なんてう さる事か

し侍らんといへは 邊ん遣(へんけ、へんげ)の人と云

とも 女の身もち(持ち)給へり 於きなの あ

らんかきりハ かうても **いま[すかりな]むかし

この人々の年月を邊て かうのミ

いましつゝ のたまふ事をおもひさ

堂めて ひとりひとりに (一人一人に)あひ(婚)[たてまつり]給(たま)へねと

いへは か具やひめ いはく 能(よく)もあらぬ

かたちを ふかき心も志らて あた

心つきなは のち 具やしき事も

あるへきをと 於もふはかりな里 世

乃かしこき人なりとも **ふかき心さ

しを志らてハ あひかたしとなん 於

もふといふ 於きな いはく おもひのこと

具も の給ふかな そもそも いかやうなる

(堀内)*なんてう どうして 強い反語を示す副詞。

(堀内)**いますかりなむかし あり、居りの曽根居、独身を通せなくなる

(雁註)***ふかき心さしを志らてハ あひ(婚)かたし。

これは、相手の深い心さしを知らないで、結婚できないと述べる近代的な女性。

900s(延喜)当時、このような女性がいたことに驚く。

1.09 こころざし…

こゝろさしあらん 人にか あらん 人にか あ(姻)ハんと於

ほす かはかり こゝろさし をろか

ならぬ 人々にこそ あめれ かくやひ

め乃 いはく 加(か)はかり乃 ふかきをか ミ

むといはん いさゝかの 事なり 人の

心さし *ひとしかんなり いかてか 中

に をとり まさりハ 志らむ 五人の中

に ゆかしき ものを見せ給(たま)へらんに

御心さし まさりた里とて

つかうまつらんと

その**於は

すらん人ゝに

申堂(た)まへ

と

いふ

(雁註)*ひとしかんなり 古活字本 おなじようだということです

(堀内)**於はすらん 姫が五人の姿を見ていない(…らん)ことが分かる

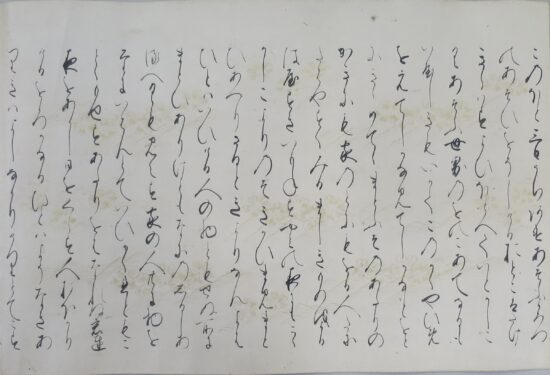

(雁註)1.10a+1.10b 写真を二枚、結合する方法、忘れてしまった、何とか、画像を見易くしたい。暫時、お待ち下さい

1.10a (右)

1.10b(左)

1.11 よき事なり…

1.11 よき事なり…

よき事なりと う遣つ 日くるゝ ほ

と れいのあつまりぬ 人々あるひ盤

ふえをふき あるひハ 哥をうたひ あ

るひハ 志やうか(唱歌、しょうが)をし あるひハ *うそを

ふき あふきをならしなとするに

於きな 出(いで)て いはく かたしけなく

きたなけ成 ところに 年月を邊(へ)

て ものし給ふ事あ里 かたく かし

こまると申 於きな乃命(いのち) けふあすと

も志らぬを かく の給ふ 君達にも よく

おもひ さためて つかりまつれと申

も ことはりな里 いつれも をとり

まさり 於ハしまさねハ 御心さしの

ほとハ ミゆ邊し つかうまつらん事

盤(は) それになん さたむ邊(へ)きといへは これ

能事(よきこと)也 人のうらミも あるまじと

いふ 五人のひとびとも 能事(よきこと)なりと

いへは 於きな い(入)りて いふ かくやひめ 石

つく里乃御子にハ 仏の御石のはち

といふ物あり それを 取て給へといふ

くらもちの御子にハ 東の海にほう

(雁註)*うそをふく 口笛を吹く

[3 佛の御石の鉢]

1.12

(ほう)らい(蓬莱)といふ山あるなり それに 志路

か祢(銀)を根とし こかね(金)をくき(莖)とし

志ろき玉をみ(実)として 堂(た)てる木

あり その一えた折りて たまハらん

といふ 今ひとりにハ もろこしに有 火

ねすミ乃かはきぬを 給へ 大伴の大

納言にハ 堂(た)つのくひに 五色にひかる

堂満(たま)あり それを取てたまへ いその

かミ乃中納言にハ つはくらめの もたる

こやすの貝 とりて給へといふ 於きな

かたき事にして あなれ 此國に

有ものにもあらす 加く かたき事を

は いかに申さんといふ かくやひめ なに

か かたからんといへは 於きな ともあれ

かくもあれ 申さんとて 出て かくなん

聞ゆるやうに 見給へといへは 御子た

ち 上達部きゝて をいらかに あたり

より堂(だ)に なありきそ と やハ のた

まはぬと云て *うんし(じ)て ミな かへりぬ

なを 此女 見てハ世にあるましき

こゝちのしけれは てんちくに有物

(堀内)*うんして 力を落として

[3 佛の御石の鉢]

1.13 なを 此女見て…

もてこぬ物かはと 於もひ めくらして

いしつくり乃御子ハ こゝろの志たく

有人にて 天ちくに 二つとなき は

ちを百千万里のほと いきたりとも

いかてか とるへきと おもひて 加く屋ひ

め乃もとにハ けふなん 天ちくへ石の

はちとりに満かると きかせて 三年

ハかり 大和乃國と 越ちのこほりに

ある山寺に ひんする(賓頭盧)のまへ成(なる)ハち

の ひたくろに寸見(すみ)つき堂(た)るを と

里て にしきのふくろに入て つく(造)

利花(りはな)のえたに つけて 加く屋ひ免

の家に もてきて 見せけれは かくや

ひめ あやしかりて ミれは はちの中

に文あり ひろけて見れは うみ山

のみちに 心をつく(尽く)しはて(果て)な いし

のはちの涙なかれき かくやひめ ひかり

や有とみるに ほたるハかりのひかり

堂(だ)になし

1.14 堂(だ)になし をく霜の…

[堂(だ)になし]

をく霜の ひかりをたにそ やとさまし

越くらの山にて 何もとめけん

とて 返し出す はちを門に拾てゝ

この哥の返しをす

志ら山に あへは ひかりの う(失)するかと

はちをすてゝも たのまるゝかな

と よ見(み)て 入(いれ)たり かくやひ免 返しも

せずなりぬ 見ゝ(みみ)にも きゝ入 さり遣(ざりけ)

れば いひかゝづらひて 婦りぬ 彼の は

ちをすてて 又いひ

けるよりそ

於も(面)なき事を

はぢを

すつるとは

いひ

ける

(堀内)はぢ(恥)、はち(鉢) 掛ける

1.15 絵 *鉢を持参する

[4 蓬莱の玉の枝] くらもちの御子ハ心たはかり…

1.16 くらもちの御子…

くらもちの御子ハ 心たはかり有人

にて 於ほ屋遣(おほやけ)にハ つくしの國に

ゆあミに まからんとて いと満申て

かくやひめの家にハ 堂満(たま)のえたとり

になんまかると いはせて くたり堂(た)

まふに つかうまつる邊き人々 ミな

難波まて 御をくりしける 御子いと

志のひ(しのび)てと の給はせて 人も あまた

ゐ(率)て 於ハしまさず ちかう つかう(仕)ま

つる かきりして 出(いで)給ひ(ぬ) 御(おん)をく里(送り)の

人々見奉り をくりて 帰りぬ 於はし

ましぬと 人にハ見て給ひて 三日は

かり有て こき(漕)給ぬ かねて こと(事)ミな

仰(おほせ)たりけれは 其時一ツの 堂(た)からなり

ける かち(鍛冶)たくミ 六人をめし取て たは

屋(や)すく 人より(寄り)く(来)まじき 家をつ具

里て かまと越(を) 三邊(みえ)に 志こめて た

く(ミ)らを 入堂(いれたま)まひつゝ 御子も同所に こ

もり給(たま)ひて 志らせ給(たま)ひたるかきり 十

六そを *か見(み)耳(に)くと越(を) あ遣(け)て 玉のえ

(堀内)*かみにくと この語句、難解

1.17 なおをつくり給 …

(玉のえ)堂(だ)をつくり給 かくやひめ の給ふ様に

たかハず つく里出(いで)つ いと かしこく

多はかりて なにはに みそかに

もて出ぬ 舟にのりて帰りき(来)に

けりと 殿に つ遣(告げ)屋(や)りて いと いた

具 くるしかり堂る様(さま)して ゐたま

邊り むかへに 人於ほく参たり 玉の

えたをは 長ひつに入て 物於ほひて

もちて参る いつか聞けん くらもちの

御子ハ うとんくゑ(優曇華)の花もちて のほ

里(り)給へりと のゝ志りけり これを かく

屋ひめ きゝて 我ハ この御子に

ま遣(け)ぬ邊(べ)しと

むねつふれて

於もひ

けり

1.18 絵 *くらもちのみこ、優曇華の花を持って、竹取翁を訪ねる

1.19 かゝるほとに 門(かど)を堂(た)ゝき…

かゝ類(る)ほとに 門(かど)を堂ゝきて くらもち

の御子 於ハしたりと つく(告) 旅の御

すかたなから 於ハしたりといへは あ

ひ奉る御子 の給ハく 命を捨て

彼玉のえた もちて 来るとて かく

やひめに ミせ奉り 給へと いへは 於

きな もちて い里堂り 此堂まの

えたに ふ見(文)そ つ遣(け)たりける

いたつらに 身ハなしつとも 玉のえを

*堂(た)をして たゝ(た)に か邊(へ)らさ(ざ)らまし

是をも あはれとも見て をるに 竹

とりの於きな はし里入て いはく

此御子に申給ひし ほうらい(蓬莱)乃

玉のえたを一つの所をあやまたず

もて於ハしませり 何をもちて

とかく申へき 堂ひ(たび)の御すかたなから

ワか御家へも より給ハずして 於はし

まし堂り はや 此御子にあひつ

かう(仕)まつり給へといふに 物もいはず

**つらつえ(つらつゑ、頬杖)をつきて いミし具 な遣(嘆)

かしけに おもひ堂り 此御子 いまさへ

何かと いふへからずといふまゝに えん(縁)

(雁註)*古活字本 たをらで更に

(雁註)**つらつえ、頬杖の古体か

1.20 かしけに おもひ堂(た)り…

[(な遣)かしけに おもひ堂り 此御子 いまさへ

何かと いふへからずといふまゝに えん(縁)]

に はひのほり給ぬ 於きな 理(ことわり)に

於もふ 此國に見えぬ堂満の枝なり

こ乃堂ひハ いかてか いなひ(辞)申さん 人

様も よき人に 於はすなと いひゐ

たり かく屋ひめの云やう 於やの の

まふ事をひたふるに いなひ(辞)申さん

ことの いと於しさに とりかたき物を

かく あさまし具もて 来る事を 祢

たく 於もひ 於きなは 祢屋のうち

志つらひなとす 於きな 御子に申

やう いか成所にか 此木ハ 侍(さぶら)ひけん あ

屋し具 うるハしく めてたき物に

も と申 御子 こたへて のた万ハく さ

於とゝし(一昨年)の 二月の十日ころに 難波

より 舟に乃りて 海中(うみのなか)に 出て ゆ

かんかたも志らず 於ほ(おぼ)えしかと 於

もふ事なくて 世中(よのなか)に いき *何かて

せんと おもひしかは 堂ゝ むなしき

(雁註)*か 取る

1.21 風にまかせて…

風にまかせて ありく 命 志(死)なは い

かゝハせん 生きてあらんかぎり かく あ

理きて ほうらいといふらん 山に

あふ(逢う)やと 海に こき堂ゝよひ あり

きて 我國のうちを はなれて 阿り

き まかりしに あるときハ なみあ

れつゝ うミのそこにも 入ぬ邊く 有

時にハ 風につ遣て 志らぬ國に 吹(ふき)よ

せられて 鬼のやうなる物 出来て こ

ろさんとしき あるときにハ こしかた

ゆくす惠も 志らて うミに まきれ

むとし 有時にハ かてつきて 草

乃祢をくひものとし あるとき い

らんかたなく むくつけなるものゝ

きて くひかゝらんとしき 阿るとき

盤 うミのかい(貝)を とりて 命をつぐ

堂ひ(たび)のそらに 堂(た)すけ給ふ 邊き人

もなき所に いろいろの病をして

行方 空も覚えず 舟のゆくに ま

かせて うミに堂(た)ゝよひて

1.22 絵

1.23 五百日と云 堂(た)つのこく…

五百日と云 堂(た)つのこく はかりにうミ

の中に わつかに 山ミゆ 舟のうちを

なん せめて見るのミのうえに 堂ゝよ

邊(へ)る山 いと於ほきにてあ里 その

山乃さ万 高くうるハし これや わか

もとむる山ならむと おもひて さすか

に 於そろし具 覚えて 山のめくり

を さしめぐらして 二、三日はかり ミ

あ里(り)くに 天人のよそほひ 志たる

女 山の中より出きて 志ろかねの

かなまるをもちて 水をくみありく

これを見て 舟より於りて この

山の名を何とか申と とふ 女こたへ

て云 これハ ほうらいの山なりと こ

たふ これは聞に うれしき事 限

なし 此女かくのたまふハ 堂(た)れそと

とふ 我か心ハ はうかんるりと云てふと

山の中に入ぬ その山をミるに さら

に上るへき屋うなし 其山のそハひ

らをめくれは 世中になき 華[はな]の木

1.24

(華[はな]の木)と(ど)もたてり 金(こがね) 志ろかね るり色の

水 山より なかれ堂る それにハ いろ

いろの玉のはし わたせり 其のあたり

に てりかゝやく木共 立り 其中に

此取てもちて まうて きたりし

盤 いとわろかりしか共 の堂(た)まひしに

堂かハ(違がは)ましかばと この花を折て

まうて来る也 山ハかぎりなく 於も

志ろし 世に堂とふへきに あらさりし

かと このえたを於りてしかは 更

に心もとなくて 舩にのりて おひ風

吹く 四百余日になん まうてき(来)にし

大願力にや 難波より きのふ *南都に

まうて きつる 更に志ほ(潮)に ぬれたる

衣たに ぬぎかへ **なてなん ***□(こち)まう

て きつると の堂まへハ おきな聞て

うちなけきて よめる

くれ竹の 世ゝの たけとり 野山にも

さやハ わひしき ふしをのみ見し

これを御子 聞て こゝらの日ころ 思ゐ

(雁註)*南都

(雁註)**なてなん、脱ぎ替えないで

(雁註)***□(こち)、意味不明

1.25

わひ侍つる心盤 けふなん於ちゐぬる

と のたまひて 返し

わかたもと けふかは(乾)けれハ わひしさの

千草のかずも わすられぬべし

と乃堂まひ かゝるほとに 男共 六人 つ

らねて 庭に出来 一人の男 ふはさ

見(文挟み)(に) 文を はさみて 申 てもむつくも

の堂(た)くミ あや邊のうちまろ 申さく

玉の木をつ具(作)り つかふまつりし

事 *五國(五こく、五穀)をたちて 千余日に力を

つぐしたる事 すくなからず 然に

ろく いまだ給はらず これを給て わろ

き けこに給せんと云て さゝけたる

竹とりの於きな 此堂くミ(内匠)らか申

事 [何事]そと かたふき於り 御子ハ われ

もあらぬ けしきにて きもきえ

ゐたまへり これを かく屋ひめ きゝて

此奉る文をとれと云て ミれハ 文に申

けるへう 御子の君 千日 いやしき 堂

くミ(内匠)らと もろとも同所に かくれ給ゐ

(雁註)*五國は、五穀の間違え 転写の時、気付くはづであるが…不審

1.26 (隠れ)ゐたまひて かしこき

(ゐ)堂(た)まひて かしこき玉の えたを つ

くら勢 給ひて つかさ(官)も 堂万(賜)ハら

むと仰せ給ひき これを 此ころ あん

するに 御つかひと 於はしますへき

かく屋ひめの えう(要)じ給ふへきなり

けりと 承(うけたまはり)て 此宮より 給ハらんと

申て 給(たまはる)へきなりといふを きゝて か

ぐやひめ くるゝ(暮るゝ)まゝに おもひはひ(詫び)つ

る心ち わらひ(笑)さかへて 於きなを よ

ひ(呼び)とりて云屋(や)う 満こと ほうらいの

木かとこそ 於もひつれ かくあさま

しき そらことにて あ里けれは

はや返し給へと い邊(云)ハ 於きな こたふ

さたかに つくらせたる物と 聞(きき)つれは

かへさんこと いと やすしと うなづき

をり 加くやひ免の 心ゆきはてゝ

あ里つる うたの返し

万こと(誠)加登(かと) 聞て 見つれば ことのはを

かざれる 堂まの えたにぞありける

といひて 玉のえたも 返しつ

1.27a (右)

1.27b(左)

1.28 竹とりの於きな さはかり…

竹とりの 於きな さばかりかたらひ

つるが さすかに 於ほえて 祢ふりを

里 御子ハ *堂(立)つも はした(居にくく) ゐるも はし

堂(た)にて ゐたまへり 日の暮(くれ)ぬれハ

すべり出(いで)給(たま)ひぬ かの うれへ(愁訴)せし たく

見をは かくやひめ よひすへて うれ

志き人と(ど)もなり といひて ろく いと

於ほく とらせ給ふ 堂くミ(匠)ら いミじ具

よろこひて おもひつる様にもあるか

なと云て かへる ミちにて くらもちの

御子 ちのなかるゝまて **調(てう)ぜさせ堂(た)

まふ 路く(禄) えしかひもなく 皆とり

すてさせ給ひて けれは に遣(逃げ)うせに

けり かくて 此御子 一志やうのはぢ

これにすくるハ あらし(じ) 女を得ずなり

ぬ のミにあらず 天下の人の於も

はん事の はづかしき事と の給(たま)ひて

堂(た)ゝ 一所(ひとところ)ふかき山へ いり給はぬ

宮つかさ さふら婦 人ゝ 皆 手をわかちて

もとめ堂(た)てまつれ共 御死にもや 志

(雁註)*堂つも はした ゐるも はした、意味、解り難い

**調(テウ)ぜさせ、懲らしめる意

1.29 堂(た)まひけん 得(え)ミつ遣(け)奉らずなりぬ 御子乃御供に…

堂(た)まひけん 得(え)ミつ遣(け)奉らずなり

ぬ 御子乃 御供に かくし給ハん と

て 年頃 見え給ハざり遣るなり

これをなん 堂万(たま)

さかるとは云

はし免

ける

————————————————————————————————-

竹とり 2 中

2.0a

2.0b

[5 火鼠の皮衣]

2.01

左大臣あべのミむらじハ 堂から(財)ゆた

かに 家ひろき人にて於ハし遣類(ける)

其年きたりける もろこしふねの

わうけいと云人のもとに文を書く

火ねずミのかは といふなる物 かひ(買)て

於こせよとて つかうまつる人の中

に 心堂し(確)かなるをえらひて 小野

乃ふさもりと云人をつ遣(つけ)て つかは

す もていたり傳(て) から(唐)にをる わう遣

ゐ(王慶)に 金をとらす わうけい ふミをひろ

遣て見て 返事かく 火祢すみの

かはころも こ乃國になき物也 をと

にはきけ共 いまた ミぬ物なり 世

にある物ならは 此國にも もてまう

てきなまし いとかたき あきなひ

なり 然とも もし天ちくに 堂まさ

2.02

(堂まさ)かに もてワたりなは *若長者のあた

里にとぶらひ もとめんに なき物な

らむ 使にそへて金をは 返し奉

らんといへり かのもろこし(唐土)ふね き

けり 小野乃ふさもり もうてきて 満

う乃ほる と云事を聞て あゆみ

とう(疾)する馬をもちて はしらせん

かへさせ給ふ時に 馬にのりて つく

し(筑紫)より たゝ七日にまうて 來る 文

をみるに云 火祢すみのかは衣 か

らうして 人を出して もちて奉る

今の世にも むかしの世にも 此かは

盤 堂(た)はやすく なきもの成けり むかし

かしこき天ちく(天竺)乃 ひし里(聖) 此國に

もてわたりて侍りける 西の山寺に

ありときゝ及て 於ほや遣に申て

からうして かい取て奉る 阿たひ(値)の

金すくなしと こくし(國司)使に申しか

は わう氣い(王慶)か 物くはへてかひたり 今

こかね(金)五十両 給る邊し 舟の帰らん

(雁註)*若長者 もてワたりな「は」 この若の誤記

2.03

に付て 堂ひ(賜)をくれ もしかね(金)たま(賜)

はぬ物ならは 彼衣乃 志ち(質) 返した

邊(べ)といへる事を見て 何於ほす い

ま かね 少に こそあは(な)れ うれしく

して 於こせたるかなとて

もろこしのかたに

むかひて ふし

於かミ

給ふ

2.04 絵 (舟)唐土の王慶が縁側にいる

2.05

此かはきぬ 入(い)れ堂(た)る はこをみれは くさ

ぐさのうるハしき るりをいろ(色)えて

つくれり かはきぬを見れハ こん志や

う乃色 るり けのすゑにハ こかね

の光し さゝやきたり 堂(た)からと見

え うるハしき事 ならぶ邊き物な

し [火に焼けぬ事よりも けうらなること ならびない]むへ(むべ) かく屋ひめ

このもし(好)かり給ふ

にこそ あ里けれと のたまひて あ

なかしことて はこに 入れ給ひて ものゝ

えたに つ遣て 御身乃 遣そう(化粧) い

と いたくして 屋かて とまりなん

もの そと 於ぼして うた よ見(詠み)くは

邊て もちて いまし堂り その哥ハ

かきりなき 於もひに や遣ぬ かはころも

堂もと かはきて けふこそハ き(着)め

と いへり 家の門に もていたりて たて

里 竹とり 出(いで)きて とり入て かく屋ひ

免に 見す かく屋ひめ乃 かは衣を

見て云う うるはしき かはなめり わきて

誠乃 かはならん共 志らず 竹

2.06

(竹)取 こたへて いはく ともあれ かくもあ

れ 先(まづ)志やうじ(請)入奉らん 世中に 見

えぬ かはきぬ乃 さ万なれハ これを

とおもひ給ひね 人な いたくわびさせ

堂まひ 堂てまつらせ給まふそ 云て

よひ(呼び)すへ たてまつれり かくよび す

邊て こ乃堂ひ(度)ハ かならず あハ(婚)んと

女乃心にも おもひをり この於きな

盤(は)かくやひめの 屋もめなるを な遣(げ)

かしけれは よき人に あはせんと 於

もひはかれと せちに いなと いふ事

なれは え 志ひぬハ 理(ことわり)也 かくやひめ 於

きなに云 此かは衣ハ 火に や(焼)かんに

屋遣(焼け)ずハこそ 万ことならめと おもひ

て 人のいふ事にも まけめ 世に

なき物なれは それをまことと うた

かひなく 於もはん との給ふ 猶 これを

屋き(焼き)て 心ミんと云 於きな それ さも

いはれたり と云て 大臣に かくなん申

といふ 大臣 こたへて云 此かはハ もろこし

2.07

(もろこし)にも なかり遣るを からうじて もと

め 堂(た)つねえたる也 なに乃うたかひ あ

らん さは申とも はや 屋き(焼き)て見給へ

といへは 火の中に うち具へて 屋か

勢(焼かせ)給ふに めらめらと 屋遣(焼け)ぬ されハこそ

こと物(異物)乃 かはなりけりといふ 大臣 こ

れを見堂まひて かほハ*草のは(草の葉)乃

色にて ゐた万へり かくやひめハ あな

うれしと よろこひてゐたり かのよミ

給ひける哥乃 返し はこに入て 返す

名残なく もゆ(燃ゆ)と志りせは かハころも

於もひ乃ほかに をきて見まじを

とありける されは かへり いましに遣り

世乃人々 あへ乃大臣 火ねずみのかは

衣を もていまして かく屋ひめに

住給ふとな こゝにや い万す など とふ(問ふ)

ある人の云 かはハ火に具へて やきた

里しかは めらめらと 屋遣(焼け)にしかは かく

やひめ あひ給ハずと いひけれハ これを

聞てぞ とげなきものをは *あへなしといひける

(堀内)*草の葉 血の気を失い、青い草の葉の色になる

(堀内)**あへなし 阿倍なし、屋敷にいなくなった

2.08 火鼠の皮衣(かわぎぬ) めらめらと燃えた

(右大臣・阿倍御主人みむらじ)火に焼けない火鼠の皮衣(かわぎぬ) あっという間に、めらめらと燃え尽きた この人物は実在 阿倍御主人(635-703)

2.09 [6 龍の頸の玉]

大伴のミゆきの大納言ハ 我家にあ里

とある人をあつ免て の堂万はく

堂つ(龍)のくひに 五色のひかりある玉 あなり それをとりて奉りたらん

人にハ 祢か(願)ハん事をかなへむと のた

まふ をのこ共 於ほせの事を承(うけたまはり)て

申さく 何の事盤(は)いとも堂うとし

但 こ乃玉 堂(た)ハやすく えとらじを い

はん屋 堂つ(龍)のくひ乃 堂満ハ いかゝ と

らんと 申あへり 大納言 の堂まふ *天の

つかひと いはんものハ命をすてゝ毛

をのか君の於ほせ事をは かなへん

とこそ 於もへけれ 此國になき てんち

具(天竺) もろこし(唐土)の物にもあらず 此国乃

海山より 堂つ(龍)ハをり(降り)のほる(昇)もの也

いかに 於もひてかなん なんちら かたき物と

申へき をのことも 申やう さらは いかゝハ

せん かたき物成共 仰事に志たかひ

て もとめに 万からんと申に 大納言 み

(堀内)天の 君(おおきみ)の意。大納言、大時代に振りかざして云う。

2.10

[*み腹ゐて なむぢらが 君の使と 名をなが]

しつ 君の仰せごとをは いかゝハ そむく

べきと 乃堂まふ 多つ(龍)乃くひの玉

とりにとて 出(いだ)し多て給(たまふ) 此人々の

道のかて(糧) くひものに 殿の内の遣ぬ(絹)

わた(綿)せに(銭)なとあるかきりと里出し

てつかハす 此人々とも帰るまて いも(斎)

ゐ(ひ)をして我ハをらん こ乃玉とりえ

てハ(では)家に かへり具(來)なと の給(のたま)はせたり

をのをの 仰せ承(うけたまはり)て 罷(ま)りぬ 龍の首乃

堂万とりえずハ かへり具(來)なと のた

まへは いつちもいつちも あしのむきた

らんかたへいな(往)んす かゝ類すき事

を志給ふ事と そ志りあへり給はせ

堂る物 をのをの ワ遣(分け)つゝ取 あるひハ

をのか家に こもり居 あるひハ をのか

ゆかまほしき所へいぬ 親 君と申共

かく つきなき事を於ほせ給ふ事

登(と) こと(事)ゆかぬ物ゆへ 大納言を そし里

あひ堂り かくやひ免 す邊(ゑ)んにハ **れい

屋うにハ 見に具しと のたまひて う

(堀内)*み腹ゐて 御立腹が納まっての意

(堀内)**れいやう れい(の)やうに

2.11

(う)類ハしき家を つ具り給ひて うるし

をぬり まきゑして 返し給ひて 屋

乃上にハ いとをそめて いろいろ ふか

勢て うちうち乃 志つらひに盤(は)いふへ

具もあらぬ あやをり物に ゑをかき

て万こ(間、まご)と はり堂り もとのめ(妻)とも

かくやひめを かならず あは(婚)ん まう(設)遣(け)

して ひとりあかしくらし給 つかは(遣)

しゝ人ハ よる ひる まち(待)給ふに 年

こゆるまて を(お)ともせず

2.12 絵

2.13 心もとなかりて 志のひて…

心もとなかりて いと志の(忍)ひて 堂ゞ と

祢り(舎人) 二人めしつぎ(召継)として *屋つれたま

ひて なには乃邊に 於ハしまして

とひ(問)給ふ事ハ 大伴の大納言の人や舟

にのりて 堂つ(龍)ころして そのくひの

堂万とれるとや 聞くと とは(問)するに

舟人 こたへていはく あやしき事

かなと わらひて さるワざする舩もなし

と こたふるに をぢなき事する舟

人にもあるかな え志らで かくいふ

とおほして わが弓乃力ハ 堂つ(龍)あら

は ふと い(射)ころして くびの玉ハとり

てん をそく(遅く)具(く)る屋つ(奴)ばらを また(待)じと

乃堂まひて 舟に乗て 海こと(ごと)に

ありき給ふに いと遠くて つくし(筑紫)

の方のうミに こぎ出(いで)給(たまひ)ぬ いかゞしけん

はやき風吹 世界くらがりて 舟を

ふきもてあ里て いづれの方共 志ら

ず 舟を海中に まかり入ぬべ具 ふき

まハして 浪ハ舩に うちか遣(け)つゝ まき(巻)

(堀内)*屋つれ 身分をやつす(粗末にする)

2.14 入 神ハ於ちかゝるやうに ひらめき…

2.14 入 神ハ於ちかゝるやうに ひらめき…

(巻き)入(いれ) 神(雷)ハおちかゝる屋うに ひらめき かゝ

類に大納言ハ まどひて まだ かゝる わ

びしきめ 見ず いかならんとするぞ と

乃給ふ かちとり こたへて申 こゝら舟

に乗て まかりあ里くに まだ かく

類 わびしきめを見ず ミ舟 うミの

そこに いらずハ 神於ち(落ち)かゝりぬべし

もし さいはひに かミの堂す遣(たすけ)あらは

南海にふかれ おはしぬべし うたて

有 主(ぬし)乃みもとに つかうまつ里て

すゞろなる志(死)にを すべかめるかなと

かちとり なく(泣く) 大納言 これを聞て

乃堂万いて ふねに乗てハ かぢと

里の申事をこそ 高き山と たの

免 など かく堂のもしげなく申ぞ

と *あをへど(青反吐)つきて の給ふ かぢ

とりこたへて申 神ならねば何わざ

をか つかう(仕)まつらん 風ふき 浪 は遣(激)

しかれ共 神(かみ)さへ いたゞき(頂)に 於ちかゝる

屋うなるハ 龍をころさんと もとめ給

(雁註)*青反吐 吐いたばかりの生々しい反吐(へど)

2.15 (給)へは あるなり やはても 里うの ふか…

2.15 (給)へは あるなり やはても 里うの ふか…

給へは あるなり はやても 里う(竜)の ふ(吹)か

するなり はや 神きこしめ(せ と言

よき事也とて 楫取の御神 聞こしめせ)

音な具(怖、をぢなく) 心をさなく 堂つ(龍)をころさんと

おもひけり いまより乃ちハ 毛一すぢ

を多(だ)に うごかし奉らじと よこと(寿詞)

をはなちて 立ゐ なくなくよは(呼)ひ

給ふ事 千度(ちど)はかり申給ふ げにや あ

らん 屋うやう 神なり やミぬ 少(すこし)ひかり

て 風ハ猶 はやく吹 楫取の いはく これ

盤 龍の志はざにこそ あ里けれ この

ふく風ハ よき方乃かぜなり あしき

方乃風にハ あらず よきかたに 於も

むきて ふくなりと いへ共 大納言ハ 是

を聞入給ハず 三、四日ふきて婦(吹)き

かへしよせたり はまをミれは

*はりまのあかしの

はまなり

遣(け)り

(雁註)はりまのあかし 播磨の明石

2.16 *雷が現れる

2.16 *雷が現れる

(雁註)雷、角は無い。後ち、丑寅の方向で、牛の角、寅の腰巻きを考えた。

(大納言・大伴御行みゆき) 実在の人物 大伴御行(645-701)龍の首に光る五色の玉 雷鳴に驚く 水の表現、異色

2.17 大納言 南海のはま…

2.17 大納言 南海のはま…

大納言 南海のはまに 吹よせられ

たるにや あるらんと おもひて いきつ(息、いきづ)

き ふし給へり 舟にある を乃ことも

國につ遣(告げ)たれ共 国のつかさまうて

とぶら婦にも 得(え)於きあがり給ハで

舩そこ(底)に ふし(臥)給へり 松原に 御むし

ろ(筵)しきて 於ろし奉る 其時にぞ

南海にあらざりけ里と おもひて か

らうじて をきあがり給へるを見

れは 風いと 於もき(風病)人にて はら(腹)いと

ふくれ こなた かなた乃目にハ すもゝ(李)

を二(ふたつ) つ遣(付け)たるやう也 これを見奉り

てぞ 國のつかさも 保うゑミ(苦笑)たる

国に 仰(おおせ)給て 堂こし(手輿、たこし)つくらせ給ひ

て *によう(呻ふ)によう(呻ふ) にな(担)はれて 家に入給ひ

ぬるを いかでか きゝけん つかはしし

於のこども 参りて 申屋(や)う 堂つ(龍)

の首の玉を えとらざりしかば南(なん)

殿へも え参ざりし 玉の取り かた(難、がた)

かりし事を しり給へれハなん かん

(堀内)によう 呻(うめ)く意

2.18 …あらしとて 参つると申 大納言

2.18 …あらしとて 参つると申 大納言

(かん)堂う(勘当) あらじとて 参(まいり)つると申す 大

納言 おき居て の堂万ハく なんぢ

ら よくもて(持て)こず(来ず)成ぬ 龍ハなる神

乃類井にこそ あ里けれ それが

玉をとらんとて そこら乃人々の

がい(害)せられんとしけり まして たつ

をとらへ堂らまじかば 又こともなく

我盤(は) がいせられなまじ よくとらへ

ず成にけり かくやひめてう 於ほ

盗人の屋つ(奴)が 人をころさんとする

なりけり 家のあたりだに 今盤(は)

とを(ほ)らじ 男共も なありきそとて

家に少のこり堂りける物共ハ 堂

つ(龍)乃玉をとらぬ者共に 堂ひ(賜)つ

これを聞て はなれ給ひしもと

の上(うへ)ハ かたハらいたし わらひ給ふ い

とを ふか(葺)せ つくりし屋ハ とび から

す(烏)のす(巣)に ミな くひもていにけり 世

界乃人の云けるハ 大ともの大納言盤(は)

2.19 いな さもあらす 御まなこ 二つ すもも…

[龍の頚の玉や取りておはしたる]

いな さもあらず 御(み)まなこ 二(ふたつ)に す

もゝ(李)乃屋う成 玉をぞ そへ(添へ)て いまし

堂るといひけれは あな *たへ(食べ)かた(がたし)と

いひけるよりも 世に あはぬ事を

は あな 堂(た)へかたとハ

いひはしめ

遣る

(堀内)*たへかた 耐へがた 食べがた。懸け言葉は清濁、区別しない

2.20 絵

[7 燕の子安貝]

2.21[7 燕の子安貝]

中納言いそ乃かミの まろたりの家に

つかはるゝ をのことものもとに つば

くらめ(燕)の す(巣)くひ堂(た)らハ つ遣(げ)よと の

堂(た)まふを承(うけたまは)りて なにの用にか

あらんと申 こたへて の給ふ 屋う つ

ばくら免乃 もたる こやす貝をとらん

*れう(料)なりと の堂まふ をのこども

こたへて申 つはくらめを あまた こ

ろして見るだにも はら(腹)に なきもの

なり 堂ゞし 子うむ時なん いかでか

いたすらんと申 人だに 見れば うせ(失)

ぬと申 又人の申やう 於保い(大炊)つかさ(寮)の

いひかし(飯炊)具 屋のむねに **つゝの あな

ごとに つはくら免ハ すをくひ侍る そ

れに まめならん をのこどもを ひ

く(て) まかりて ***あぐらを ゆひ あ遣(げ)て

うかがはせんに そこら乃 つはくらめ

子 う万ざらむやハ 扨こそ とらしめ

堂(ま)まはめと申 中納言 よろこび

給ひて 於かしき事にも有かな もつ

(堀内)*れう(料) こやす貝を取るための準備の意

(堀内)**つゝの 難解

(堀内)***あぐら 足場

2.22

(もっ)とも え志らざ里けり 遣う(興)あり事

申堂(た)り との堂(た)まひて まめなる

於のことも 廿人ばかり つかハして

*あなゝひ(麻柱)に 阿遣(上げ)すへ(据)られたり 殿

よりつかひに ひまなく堂万(たま)ハせて

こやすのかひ とり堂(た)るかと むかは

せ給ふ つはくらめも ひとのあまた

乃保(上)りゐたるに 於ち(怖ぢ)て す(巣 )にも 乃

保りこ(来)ず かゝ類よしの返しを申

けれハ 聞給ひて いかがすべきと思召しわづ

らふに

(雁註)*あななひ:あなない 足場、あぐら

2.23 *麻柱(足場)を作る

2.23 *麻柱(足場)を作る

2.24 …つかさの官人 くらつ丸と申 於きな…

2.24 …つかさの官人 くらつ丸と申 於きな…

彼(かの)つかさ乃 官人くらつ丸と申 於きな

申やう こやす貝とらんと 於ぼし

めさば たばかり申さんとて 御前

に参り堂れば 中納言 ひたひを あ

はせて むかひ給へり くらつまろが

申やう こ乃つばくらめ こやす貝ハ

あし具 堂はかりて とらせ給ふな

里 さてハ えとら勢給ハし あなな

ひに 於とろおどろし具 廿人上りて

待れは あれて よりまうて こず(来)

なりせざ勢(せ)堂(た)まふ邊(べ)きやうハ 此

あなゝひを こぼちて 人ミな志り

ぞきて まめならん人 一人をあらこ(荒籠)

にのせすへ(据へ)て つな(綱)をかまへて 鳥の

子うまん間に つなをつりあ遣さ

せて *ふと こやすかひを とらせ給ひ

なむ よかるへきと申 中納言 の多まふ

屋う いとよき事なりとて あなゝひ

を*こぼし 人ミな かへりまうできぬ

中納言 くらつ丸に のたまはく つは

(堀内)*ふと さっとの意

(堀内)**こぼし 壊して

2.25 (つば)くらめ いかなる時にか 子をうむと…

2.25 (つば)くらめ いかなる時にか 子をうむと…

(つば)くらめ いかなる時にか 子をうむと

志りて 人をは あく(揚ぐ)邊きと のたま

婦 くらつまる申やう つばくらめ 子う

まんとする時ハ 尾をさゝけて 七度

めぐりてなん う見(産み)於とすめり 扨 七

度めぐらん於り ひきあ遣て そ乃

於り こやすかひ盤 とらせ堂まへと

申 中納言 よろこび給ひて 万の人

にも志らせ堂まハて みそかに つか

さにいまして をのこ共乃中に まし

里て よるをひるになして とらし

め堂まふ くらつ丸 かく申を いといた

具よろこびて のたまふ こゝに つか

はるゝ 人にも なき祢かひを かなふる

事のうれしさと の堂まひて 御

衣(ごぞ)ぬぎて かづけ給ふ さらに よさり

此つかさに まうでこ(来)と 乃給ふて つ

かはしつ 日暮ぬれは 彼つかさに 於

はして 見給ふに 満こと つはくらめ

す(巣)つくれり くらつまろ申やう 於(尾)う

遣て めぐる あらこ(荒籠)に人をのせて つ

くりあ遣させて つはくらめ乃 す(巣)に

2.26 けて めくるに あらこに 人をのせて つくりあけさせて

2.26 けて めくるに あらこに 人をのせて つくりあけさせて

手をさし入さ勢て さぐるに物もなし

と申に 中納言 あしく さぐれば な

き成りと はら堂ちて たれはかり 於ほ(おぼ)

えんにとて 我のほりて さぐらんと

の堂まひて こ(籠)にのりて つられ上(のぼ)

里て うかゝひ堂まへるに つばくら

め 於(尾)をさげて いたく めぐるに あは

せて 手をさゝ遣て さぐり堂まふに

ひら(平)める物さハる時に 我 物にぎり

堂り 今ハ於ろしてよ 於きな志え

たりと 乃堂まひて あつまりてと

具 於ろ(下ろ)さんとて つなをひき過(すぐ)し

て つな(綱)たゆ(絶ゆ)る 則(すなわち)に やしまの かなへ(鼎)

乃上に の遣ざ万(退け様)に 於ち(落ち)給へり 人々

あさましかりて よりて かゝへ奉れり

御目ハ 志らめにて ふし(臥)給へり 人々 水

をすくひ入奉る からうじて いき出(いで)

堂まへるに 又かなへ(鼎)乃上より 手とり

2.27 あしとりして 御す於ろし奉る … かひなしといひける

2.27 あしとりして 御す於ろし奉る … かひなしといひける

足とりして さ遣(下げ)於ろし奉る か

らうじて 御こゝち盤 いかゝ 於ほさるゝ

と ゝへ(とへ)は いきの下にて 物盤すこし 於

ほゆれと こし(腰)なん うごかれぬ され

ど こやす貝を ふとにぎり(握り)もたれ

ば うれしく 於ほゆるな里 まづ

志そく(紙燭)して こ(来) こし乃かい(貝) か保(顔)ミんと

御くし もたげて 御手を ひろ遣 た

まへるに つはくらめの まりを(お)ける 婦

類(古)具そ(糞)を にぎり給へるなりけ里

それを見給ひて

あなかひなの

わざやと のたまひ

けるよりぞ 於もふに

堂かふ事

をは

*かひなしと

いひ

ける

(堀内)*かひなし 「甲斐(効)なし」 「貝なし」を掛ける

2.28 絵 *中納言、落ちる

(中納言・石上麻呂いそのかみ まろたり) 燕の持っている子安貝を得ようとして、高い所から墜落、不帰の客となる

実在の人物 石上麻呂(640-717)

2.29 かひにもあらすと 見給ひけるに…

2.29 かひにもあらすと 見給ひけるに…

かひ(貝)にも あらずと 見給ひけるに 御心

ちも 堂か(たが)ひて からひつ(唐櫃)の ふたに 入ら

れ給ふ邊くもあらず 御こしハ 於れ(折れ)

にけり 中納言ハ いゝいけ(童、わらワ)遣(げ)たる ワざし

て 屋むことを 人にきかせし(じ)と 志

堂まひけれど それを 屋まひ(やまい)にて

いとよはく成給ひに遣り かひ(貝)を

えとら(取)ずなりに遣るよりも 人の

きゝわらハん事を 日にそへて お

もひ堂まひければ 堂ゝに 屋ミ(病み)志(死)ぬ

るよりも 人きゝ はつかし具 於ほし

給ふなり遣里 これを かく屋ひめ

聞て とぶらいひに 屋(や)る哥

年をへて 浪立よしぬ すみ乃江の

*まつかひなしときくハ 満ことか

とあるをよみて きかす いとよは

き 心に かしら(頭)もたけて 人にかミ(紙)

をもたせて くるしき 心ちに からう

じて かき給ふ

かひハ かくありける物を わびすてゝ

(堀内)*まつかひなし 松と待つ 貝と甲斐を掛け。

2.30 志ぬる いのち… をは かひあ里とハいひける

志ぬる いのちを すくひやハせぬ

と書はつる 堂え(絶え)入給ひぬ これを聞

て かく屋ひ免 少あはれと於ほし遣

里 それよりなん 少うれしき事

をは *かひあ里 とハ

いひける

(堀内)かひ 「甲斐」と「匙(かひ)」、「掬ひ」と「救ひ」を掛ける

———————————————————————————————-

竹とり 3 下

3.0a

3.0b

[8 帝の求婚]

3.01 [8 帝の求婚]

かくやひめ かたち乃 世に似ず めで

堂き事を *見かど聞しめして

内侍なかとミ(中臣)のふさこ(房子)に の給 おほ

具乃人の身を いたづらに なして

あはさる かく屋ひめ盤(は) いかばかり

乃女ぞと まかりて 見て万いれ

と の給ふ ふさこ 承(うけたまはり)て まかれり た

遣(け)とり乃家に 畏(かしこまり)て 志やうじ(請じ)いれ

て あへり 女に内侍 の給ひ 仰事に

かくやひめ乃うち いう(優)に於はすなり

よく見てまいるべきよし 乃給はせ

つるになん 参りつるといへは さら

は かく申 侍らんといひて 入ぬ かく

やひめに はや かの 御使に たいめん

し堂まへといへは かくやひめ よき

かたちにも あらず いかでか 見ゆへ

*(雁註)見かど あまり見ない語句である。御門、帝

3.02 …きと いへは うたて のたまふかな 見かと…

3.02 …きと いへは うたて のたまふかな 見かと…

(見ゆべ)きといへは うたても のたまふかな

見かど乃 於使をは いかでか をろ

かにせんと いへば かくやひ免の こたふ

る屋う ミかどのめして のた万ハん

事かしこし共 於もはすと いひて

さらに ミゆへ具もあらす むめる(産める)子

乃 屋うにあれと いと心はつかし遣

にも えせめ(責め)と 於ろそかなるやう

にいひけれは 心のまゝにも ならす

ないしのもとにかへり出て 口於しく

こ乃於さなきものハ こはく侍る者

にて堂いめんすまじきと申 ない

しかならず 見奉りて 万いれと

於ほせことあ里つる物を 見堂て

まつらでは いかでか 帰り参らん 國王

乃仰事をまさに 世に住給ハん人の承(うけ)

給ハでありなんや いはれぬことなし給ひ

そと ことは(言葉)*ハ□□(づか)しく云けれは 是を聞く

ましく かくやひめ 聞邊くもあらす *國王の

仰事をそむかハ はや ころし(殺し)給て よかしと云

(雁註)1350s後光厳院 (10)に「こくわう」とある。

(雁註)*「國王の仰事をそむかは はや ころし給てよかし」

これは凄い言葉だ。國王、つまり地上の権力を超えた天上の言葉だ。

(雁註)「國王」の漢語、古本系の後光厳院本の一ヶ所、新井本の二ヶ所にのみある 他の諸本では、御かと(みかど)。

(雁註)竹取で、國王の語句は、この二ヶ所だけ。他の諸本では「御かと」

(雁註)1350s新井本では、「國王の」ではなく、「これ」おほせ事そむかは

(雁註)1350s新井本「ハげしく」。本絵巻では、「ハづかしく」。

3.03 絵 *帝

3.03 絵 *帝

実在の文武天皇 (683-707)

第42代天皇。在位697-707。草壁皇子の王子で、母は元明天皇。名は珂瑠かる。大宝律令を制定、施行。25歳で亡くなる。病名などは不明。

3.04 此内侍 かへり参て このよしを

3.04 此内侍 かへり参て このよしを

此内侍 かへり参て このよしを そう

す *見かと きこしめして 於ほくの

人ころしてける 心そかしと のたまひ

て 屋ミにけれと 猶於ほ(おぼ)し於ハし

ましく こ乃女の堂ハかりにや ま

けんと 於ほして 仰給ふ 汝かもちて

侍る かく屋ひめ奉れ かほかたち よ

しときこしめして 御つかひ たひ(賜)

志かと かひなく ミえす成にけり 加

具堂ひたひ(たいたい、攸々)しくやハ なら(慣ら)はすへきと

仰らるゝ 御きな かしこまつて 御

返事申やう こ乃女の わらハゝ たへて

宮仕つかう まつるへ具もあらす 侍

をおて わつらひ侍 さり共 まかりて

於ほせ 堂万ハんとそうす これを

聞召て 於ほせ給ふ なとか 於きなの

於ほし堂てたらん 物を 心に まか

勢さらん こ乃女 もし 奉り堂るもの

ならは 於きなに かうふりを など

か 堂まはせ さらん 於きな よろこひて

(雁註)*見かど 他の諸本にはない語句

(雁註)新井本では、内侍かへりまいりて かくやひめの 見えすなりぬる事を ありのまゝにそうす 本絵巻では、内侍は姫がみえなくなる場面を見ていないので、不審。

3.05 夜にかへりて かくやひめに かたらふ…

3.05 夜にかへりて かくやひめに かたらふ…

(よろこびて)夜にかへりて かくやひめに かたらふ

屋う かくなん みかどの仰たてまつる な

をやハ つかうまつり 堂万はぬと いへ

ば かくやひめ こたへて云 もハら さや

う乃 ミや(宮)づかへ つかう(仕) まつらじと

おもふを 志井(しひ)て つかう(仕) まつらせ た

万ハば きえ(消)うせなんず *みつかさ(御官)

かうぶり(爵)仕(つかうまつり)て 志ぬはかり也 於きな

いら婦る様 な志給(したま)ひそ かうぶりも

わが子を 見堂(みた)てまつらでハ 何に

かせん さは有共(ありとも)などか ミやつかへを

し給ハざらん 死(しに)給(たま)ふべきやう屋 ある

邊きといふ なを そらごとか登 つか

まつらせて 志(死)なずやあると 見たま

邊(へ) あまたの人の心さし をろかなら

ざりしを むなし具 なしてしこそ

あれ きのふけふ 見かどの のたまはん

事に つかん 人(ひと)き(聞)ゝ 屋(や)さしといへば 於

きな こたへて云 天下の事ハ と有

とも かゝりとも 御命のあやうさこそ

(雁註)みつかさ、新井本では、「みつから」 かうふり。本絵巻では、「みつかさ」。

3.06 於ほきなる さはりなれハ

3.06 於ほきなる さはりなれハ

(御命のあやうさこそ)於ほきなる さハりなれハ 猶 つかう

まつるましき事を 参りて 申さん

とて いそき参りて申やう 仰の事

乃 かしこさに 彼わらハを まハらせ

むとて つかうまつれハにや つかへに

出したてハ し(死)ぬべしと申す ミやつ

こ丸が 手にうま(産)せたる子にても

あらず むかし 山にて 見付たる かゝ

れば こゝろはせも 世の人に似す

侍りと そう(奏)せさす 見かと 於ほせ

給ハく ミやつこまろか家ハ 山もと

ちかく也 御かり(狩)ミゆき(行幸)志た万(給)ハん様

にて ミてんやと のたまハす ミやつ

こまろが申やう いと能(よき)事也 何か

心もなくて侍らんに ふと ミゆきし

て 御らんせられなんと そうすれは

*見かと にはかに 日を定て 御かりに

出(いで)給ふ かくやひめの家に入給ふて 見給(みたまい)

に ひかりミちて きよらにて ゐた

る人有 これならんと 於ほして[**近く寄らせ給に] に遣(逃)

(雁註)*見かど 御門、帝の意であるが、これでは、あまり威厳がない

(雁註)**古活字本 近く寄らせ給に なし

3.07 て入(いる)袖をとらへ堂まへは 於もてを…

3.07 て入(いる)袖をとらへ堂まへは 於もてを…

[近く寄らせ給に]に遣(逃げ)

て入(いる)袖をとらへ 堂(た)まへば 於もて(面)を ふた

ぎて 候(さぶら)へどと はしめよく 御らんし つ

れは 堂くひ(類)なく めで堂(た)く 於ほえ

させ給ひて ゆるさしとす とて ゐて

於ハしまさんとするに かく屋ひめ

こたへて そう(奏)す をのか身ハ 此國に

生(うまれ)て侍らハこそ つかひ給はめ いと

ゐて於ハしましかた(難)くや 侍らんと

そうす 見かと なとか さあらむ な

をゐて 於はしまさんとて 於こし

をよせ給ふに このかくやひめ きと

*か遣(影)に成ぬ はかなく くち於しと

於ほして けに 堂ゝ人にハ あらさり

遣りと 於ほして さらは 御ともに

は ゐていか(行)し もとの御かたちと成

堂まひ年(ね) それを見てたに 帰り

なんと仰らるれは かくやひめ もと

乃かたちに成ぬ ミかと 猶めて多く

於ほしめさるゝ事 せきとめかたし

かく見せつる 宮つこまろを よろ

こひ

(雁註)きと「かげ」になりぬ 帝は、姫をただ人ではないと覚った。「もとの御かたちと成(なり)堂まひ年(たまいね)」と云うと、もと乃かたちに成りぬ

3.08 こひ給ふ さて 仕まつり 百くハん 人々…

3.08 こひ給ふ さて 仕まつり 百くハん 人々…

(よろ)こび給ふ さて仕(つかう)まつる 百くハん(の)人々

あるじ(饗)いかめしう つかうまかる 見

かど かく屋ひめを とどめて 帰たま

はん事をあかす 口於しく おほ

くけれど 玉しゐを とゞめたる心

ちしてなん かへらせ給ひける 御こし

に奉て後に かくや姫に

かへるさの ミゆき(行幸)物う(憂)く おも保えて

そむきて と万る かくやひめゆへ

*御返事

むぐら(葎)ハふ下にも

年ハ 邊(へ)ぬる

身の

なにかは

堂満乃

うてなをも

ミん

(雁註)*御返事 秀本、御かへりごとを

3.09a 絵 帝は、かぐや姫に会っている

3.09a 絵 帝は、かぐや姫に会っている

3.09b 絵

3.09b 絵

[9 かくや姫の昇天]

3.10 これを みかと御らんして…

これを みかど 御らんじて いかゝ帰(かへ)

里(り)給ハん そら(空)もなく 於ほさる御心

盤(は) 更に たちかへる邊くも 於ほさ

れざりけれど さりとて夜をあか(明)し

給ふべきに あらねば か邊(帰)らせ給ひ

ぬ つねに つか(仕)うまつる人を 見給ふに

加くやひめ乃 かたハらに よるべくだに

あらざりけり こと人よりハ 遣(け)うらなり

と 於ほし遣る人の かれに於ほし 合す

れば 人にも あらず かくやひめのミ 御心

に かゝりて 堂ゝ ひとり 過(すご)し給ふ よし

なく 御かたがたにも ワたり給ハず かく

やひめ乃 御もとにぞ 御文をかきて か

かよ(通)はさせ給ふ 御かへり さすかに にく(憎)

からず 聞えかはし給ひて 於もしろ

具 木草に付ても 御哥をよミ

て つかハす かやうに(て) 御心を たかひ

に なくさ(慰)め給ふほどに 三年ハかり

有て 春のはじめより かくやひめ

月の於もしろう(く)出(いで)たるを見て つね

3.11 よりも 物於もひたる様也 有人の月かほ…

(つね)よりも 物於もひたる様也 有人の月

かほ見る盤 いむ(忌む)事と せいし(制し)け

れども(共) ともすれは 人(ひと)ま(人間)にも月を

見てハ いミじく なき給ふ 七月十

五日の月に 出(いで)ゐて せちに物於もへ

る遣しき也 ちかく つか(使)ハるゝ人々

竹とり乃 於きなに つ遣て云 か

具やひめ れいも 月をあはれかり

堂まへとも こ乃頃となりてハ 堂ゝ

事にも侍らざめり いミじく 於ほ

し な遣(嘆)く事 あるべし よくよく

見奉らせ給へといふを きゝて かくや

ひめに云(いふ)屋(や)う なんてう 心ちすれ

ば かく ものを於も(思)ひたる様(さま)にて 月

を見給ふぞ うましき世に と云

かく屋ひめ 見れば せ遣ん(世間) 心ほそ

く哀(あはれ)に侍る なてう 物をか な遣(なげ)

き侍るべきと云 かく屋ひめ乃 *有所

にいたりて 見れハ 猶 物於もへる けし

きなり これを見て **有佛(***あるほとけ*) 何事

*(雁註)自筆竹とり、漢文系の作者

*有所 **有佛 ***秀本、古活字

3.12 おもひ

3.12 おもひ

(何事)おもひ給ふぞ 於ほすらん事 何こと

ぞといへは 於もふ事もなし 物なん

心ほそく 於ほゆるといへば 於きな 月

な見たまふそ これを見たまへば

物於ほす けしきハあるぞといへハ

いかで 月をミてハあらんとて なを

月いづれば 出(いで)居(ゐ)つゝ なげき

於もへり

3.13 かぐや姫、月を見て、物思いに耽る

3.14

3.14

夕やミにハ 物於もはぬ 遣しき也 月の

ほとに成ぬれば なを 時々ハ うちな遣(嘆)

きなとす これをつかふものども なを

もの於ほす事あるべしと さゝや

遣(囁け)と 親をはじめて 何事とも 志ら

ず 八月十五日はかり乃 月に出(いで)居(ゐ)て

かくやひ免 いといたく なき給ふ 人目

も 今ハつゝミ給ハず なきたまふ 是

を見て 於や共も何事ぞとゝひ さ

はぐ かく屋ひめ なくなく云 先々も 申

さんと於もひしかども かならず 心ま

どハし給ハんものぞと おもひて 今

まで 過し侍りつる成り さのミやは

とて うち出侍りぬるぞ をのか身ハ

此國の人にもあらず つき乃都の人

也 それをなん むかし乃 ちぎり有

遣るによりなん 此世界にハ もうで

きたりける 今ハかへる邊きに成に

ければ 此月の十五日に 彼(かの)もとの國よ

里むかへに 人々まうでこん(来)ず[こむとす]さらず

まかりぬべければ 於ほしな遣(嘆)かん

か かなしき事を 此春より おもひな

3.15 まかりぬべければ 於ほしな遣(嘆)かん

3.15 まかりぬべければ 於ほしな遣(嘆)かん

(おもひな)げき侍るなり といひて いミじく

なくを 於きな こはなてう事を

乃給ふぞ 竹の中より ミつ遣(け)聞え

堂りしかど なた祢乃 *大きさをは

せしを ワか堂け(丈)たちならふまで や

志なひ堂てまつりたる ワが子を何人

かむかへ聞えん まさにゆるさんやと

云て 我こそ志なめとて なきのゝし

類事 いとたへ(堪え)かた(難)け也

月のミやこの人にて 父母あり **かた時の

間とて かの國より まうてこしかと

も かく此國にハ あまたの年をへぬ

類になん あ里ける 彼国乃父母乃

事も おほえず こゝには かく久敷

あそびきこえて なら(慣)ひ奉れり いミ

じからん心ちもせず かなしくのミ

ある されど をのが心ならずまかり

なんとするといひて もろともにいミ

*古活字本「おほきさを」

**吉本「片時のまとて」

3.16

3.16

(いミ)志うなく つかハるゝ人も 年頃 ならひ

て立わかれなん事を 心はへなど

あてやかに うつくしかりつることを ミ

ならひて こひしからん事の たへかたく

ゆ水 の万(飲)れず 同じ心になけかし

かりけ里 こ乃事を*見かど きこし

めして 竹とりの家に 御使つかハ

させ給ふ 御つかいひに 竹とり出あひて

なく事かぎりなし 此事をな遣

具に ひ遣(鬚)も 志ろ(しろ)具 こしも かゝま

里 目も堂ゝれにけり 於きな盤

年ハ五十はかりな里けれども

物於もひにハ かたときになん老にな

里にけりとミゆ 御つかひ 於ほせ事

とて 於きなに云 いと心くるし具

物於もふ成ハ まことにかと仰たまふ

竹取 なくなく申 此十五日になん月

乃 ミやこより かく屋ひめ乃 むかへに

まうてく(來)なる 堂うとく とは(問)せた

まふ 此十五日にハ 人々賜(たま)はりて 月の

都の人まうでこむ とらへさせんと申

御使 か邊(帰)り万い(ゐ)りて 於きなのあり

(雁註)*見かど みかど、音(おん)で、帝、御門を当てている

3.17 都の人まうて…

3.17 都の人まうて…

[都の人まうでこむ とらへさせんと申

御使 か邊(帰)り万い(ゐ)りて 於きなのあり]

(於きなのあり)さ万 申て そう(奏)しつる事共 申を

聞召(きこしめ)て 乃給ふ 一目(ひとめ)見給ひし 御心

にたに わすれ堂万ハぬに 明暮 見

たれ堂る かく屋ひめを やりて いかゝ

おもふべき かの十五日 つかさ(府) つかさ(府)に

於ほせて ちよ具し(勅使) 少将高野の

おほくにと云人をさして 六惠の つ

かさ合て 二千人の人を 竹とりか家

につかはす 家にまかりて つゐちの

上に千人 屋の上に千人 家乃人々

おほかり遣るに合て あ遣る ひま

もなく まもらす 此まもる人々も 弓

矢を堂い(帯)して たもや乃内にハ 女と

も はん(番)に於りて守らす 女ぬりこ

め(塗籠)乃内より かく屋ひめを いた(抱)かへて お

里 於きなも ぬりこめ乃 戸さして

と くちに 於り 於きなの云 かハかり

守る所に 天の人にも ま遣んや とい

3.18 (い)ひて 屋のうへに…

3.18 (い)ひて 屋のうへに…

(とい)ひて 屋のうへに 於る人々に いはく つ

ゆ(露)も 物 そら(空)に か遣らば ふと いころし

堂まへ 満もる人々乃云 かばかりして

まもる所に *かはり 一たに あらハ まづ

い(射)ころして **外にさらさんと 於もひ

侍るといふ 於きな これを きゝて た

乃もしかりをり これを きゝて かく

屋ひ免ハ さし古め(籠め)て まもり堂ゝ

かふ邊き 志た具みを 志たり共 あ

の國の一を え堂ゝかはぬなり 弓

矢して い(射)られじ かく さしこ(籠)めて

有とも 彼國の人々ハ ミな あ(開)きなん

とす 相堂ゝかハんとす共 彼国の人

きなば たけき心つかう人も よもあ

らじ 於きなのいふ屋う 御むかへに

らん人をは 長きつめして まなこを

つかミ つぶさん さかゝミをとりて かな

ぐり 於とさん さが志りを かきいで

て こゝらの 於ほや遣(朝廷)の人に 見せ

て はちをミせんと はらだち(腹立ち)於る かく

屋ひめ いはく こはたかに なのたまひ

そ やの上に於る人共のきくに いと

(雁註)古活字本 *かはり、意味不明。田中大秀説、かはほり(蝙蝠)。

**外にさらさんと

3.19

3.19

(いと)まさなし い万すがりつる 心さし

どもを おもひも志らで まかりなん

する事乃 口於(くちお)しう侍りけり なか

き ちぎりのなけりけれハ 程なく居

ぬべきなめりとおもひ かなし具侍

なり 親達乃 かへり見を いさゝか多

に つかうまつらで まからん道も や

すくもあるまじきに 日頃も出(いで)ゐ

て ことしはかり乃 いとまを申 つ

れど さらに ゆるされぬに よりて

なん かく おもひなげき侍る 御心を

乃ミ まとハして さりなん事の かな

しく 堂へかたく侍也 かの都の人ハ

いと 遣(け)うらに 於ひをせずなん思ふ

事もなく侍るなり さる所へまからん

ずるも いみしく(も)侍らず 老於とろへ給

邊るさ万を 見奉らざらむ事こひし

からめと いひて 於きな むねいたき事

3.20

3.20

(むねいたき事)な志給ふぞ うるハしき

すかたし堂る使(つかひ)

にも

さはら(じ)と

祢たみ

けり

3.21a 翁、嫗、かぐや姫を部屋に入れて、護っている

3.21a 翁、嫗、かぐや姫を部屋に入れて、護っている

3.21b 絵 兵者は、月の都からの迎えを射るべく、姫を守っている

3.21b 絵 兵者は、月の都からの迎えを射るべく、姫を守っている

3.22 かゝるほとに よひ打過て… 宮つこまろ 家にまうて

3.22 かゝるほとに よひ打過て… 宮つこまろ 家にまうて

かゝるほどに よひ(宵)打過て 祢(子)のこく は

かりに 家乃あたり ひる(昼)のあか(明)さに

も すき(過ぎ)て ひかり堂り もち月の あ

かきを 十あはせたる ばかりにて 有人

乃毛のあなさへ ミゆるほどなり 大

空より 人 雲にのりて 於りきて

土より 五尺はかり あか[りた]るほどに

たちつらね堂り 内外(うちと)成(なる)人の心ど

も 物に於そハるゝやうにて 相(会)たゝ

かはん心も なかりけ里 からうじて

おもひ於こして 弓矢をとり堂てん

とすれ共 手に力もなくなりて

なへ(萎)かゝり堂る 中に 心さかし幾

もの 祢んじて い(射)んとすれ共 ほかざ

まへ いきければ あれ(荒)も たゝかはで 心

地たゝ 志れに志れて まもりあへり

堂てる人共ハ さうぞく(装束)乃 きよらなる

事 物にも似ず と(飛)ふ車 一(ひとつ)具したり

らかい(羅蓋、羅かい)さし堂り 其中に 王(わう)と於ほ

しき人 宮つこまろ(麻呂) 家にまうで

3.23 といふに たけく 於もひつる ミやつまろも 物にえひたり こゝち…

こ(來)と いふに た遣(猛)く 於もひつる ミやつこ

まろも 物にえひ(酔)たる こゝちして う

つぶしに ふせ(臥)り いはく 汝(なんじ)於さなき人

いさゝか成 くどく(功徳)を 於きな つくり遣(け)

類(る)に よりて なんぢが 堂す遣(たすけ)にと

て かた時乃ほどゝて くたしゝを そこ

ら乃年頃 そこらの こがね(黄金)給ひて 身

を かへたるがことく なりにけり かくや

ひめ盤 つミを つくり給へりけれハ かく

やひめ いやしき をのれがもとに 志はし

於ハしつるなり つミのかぎりはてぬ

れは かくむかふる 於きなハ なきな遣

具あたはぬ事也 はや返し奉れ

といふ 於きな こたへて 申 かくやひめ

を屋しなひ堂てまつる事 廿余年

に成ぬ かた時と の給ふに あやし具

なり侍りぬ 又こと(異)所 かくやひめ

と申 人ぞ 於ハし万すらむと云 こゝ

に於はする かく屋ひめハ おもき病を

志たまへハ え出(いで)於ハしますまじと

3.24 と申せは 其返事ハなくて 屋の上に

3.24 と申せは 其返事ハなくて 屋の上に

(於ハしますまじと)申せば 其返事(かへりごと)ハなくて 屋の上に

とぶ車をよせて いざ かくやひめ きた

なき所に いかでか 久敷 於はせんと い

ふ 堂て(立て)こめ(籠め)たる所乃戸 則(すなはち) 堂ゝ阿き(開)

にあき(開)ぬ かうし(格子)共も 人ハなくし

て あきぬ 女いだき(抱き)てゐたる かくや

ひめ と(外)に出(いで)ぬ えとゝ(ど) む まじければ

堂ゝ さしあふ(仰)きて なき(泣き)於り 竹とり

心まとひて なき(泣き)ふせ(臥せ)る所に よ(寄)りて

かくやひめ いふ こゝにも 心にもあらで

かくまかるに 乃保(昇)らむをたに 見を

くり給へと いへとも 何しに かなしき

に 見をくり奉(たてまつ)らん 我を いかに せよ

とて すて(捨て)ゝハ 乃ほ(昇)り給ふぞ く(具)して

*ゐて於はせねど なき(泣き)て ふせ(伏せ)れば

御心まどひぬ 文を書置て まからん

こひ(恋)しからん折々 とり出(いで)て見給へと

て うちなき(泣き)て書(かく)ことはハ この國に

生れぬるとならば なけ(嘆)かせ奉(たてまつ)らぬ

ほどまで侍らて 過(すぎ)わかれぬる事 返

*古活字、武本、内本、高本「いて於はせね」

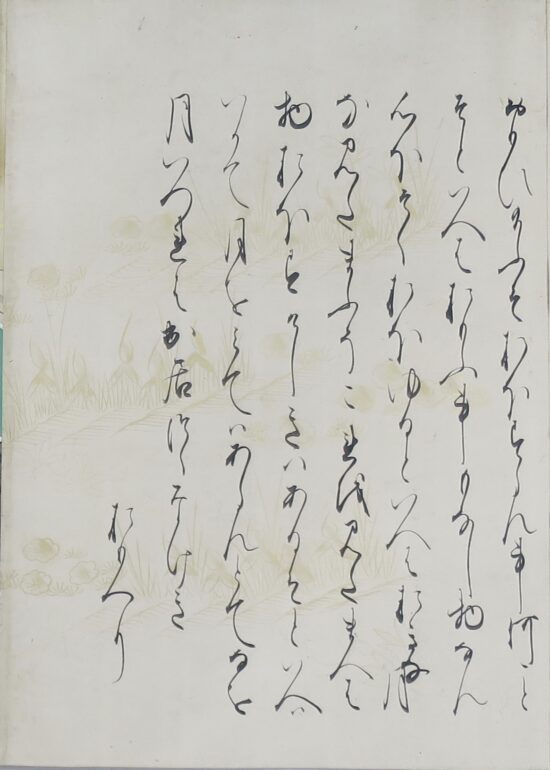

3.25 …ほ給なくとて

3.25 …ほ給なくとて

返す ほゐ(本意)なくこそ 於ほえ侍れ ぬ

ぎをく衣(きぬ)をかた見とみた万へ 月の

出たらん夜ハ 見をこせ給へ 見すてた

てまつりて まかる そらよりも 落

ぬべき 心ちすると 書をく 天人

乃中に もたせ堂り はこ有 あま

の羽衣 い(入)れり 又あるハ不死の具

すり入(いれ)里 ひとり乃天人云 つほな

る御くすり奉れ きたなき所の物 き

こしめし堂れば 御心ちあしからん

物ぞとて もてよりたれば いさゝか な

め(嘗め)給ひて 少(すこし)かた見とて ぬぎ置 こ

ろもに つゝ(包)まんとすれば ある天人

つゝ(包)ませず 御ぞ(御衣)をとり出して き(着)せ

むとす その時に かく屋ひめ 志はし

まてと いひ きぬ(衣)き(着)せつる人ハ 心こと

に成なりといふ もの一(ひと)こと *いひをく

邊き事ありけりと云て 文かく天

人をぞし心もとなかり給ひ かくや

ひめ 物志らぬ事 な のたまひそ とて

*高本「いひをく邊き事ありけり」

3.26 いミじ具 志つかに… とてあまの羽衣…

3.26 いミじ具 志つかに… とてあまの羽衣…

(とて)いミじ具 志づかに 於ほや遣(朝廷)に 御文た

てまつり給ふ あはてぬ さ万なり か

具 あまた乃人を給(賜)て とゞめさせた

まへど ゆるさぬ むかへまうできて とり

いで まかりぬれば くち於しく かなし

き事 宮仕へ つかうまつらずなりぬ

るも かくわづらハしき 身にて 侍れ

は 心えず 於ほしめされつらめども

心つよく承(うけたま)ハらずなりにし事 な

めけなるものに 思召(おぼしめし)とゞめられぬる

なん 心にとまり侍りぬとて

今ハとて あまの羽衣きる於りぞ

君をころもと於もひいてたる

とて つぼ乃くすりそへて 頭中将を

よびよせて奉らす 中将に天人とり

てつたふ中将とりつれハ ふとあま

乃はころも うちきせれりつれば

於きなをいとをしかなしと於ほし

つる事も うせぬ 此きぬきつる人々

物於もひなくな里けれは 車にの

[10 富士の煙]

[10 富士の煙]

3.27 里て 百人はかり 天人 具して 上りぬ 其後 …

(車にの)里て 百人はかり 天人具して 上り

ぬ 其後 於きな(翁) 女 ち(血)のなみた(涙)をな

かして まとへと かひなし あの書(かき)を

きし文を よ見て きかせけれと 何

せんにか 命も於しからん 堂(誰)かた

めにか 何事も ようもなしとて

くすり(薬)も くハす やかて 於き(起)も

あからて やミ(病)ふ(臥)せり

3.28a

3.28a

3.28a+3.28b 絵 昇天 男四人で担ぐ 女十人、演奏、上っていく

3.28b 兵者は、射ようとするが、全く出来ない

3.28b 兵者は、射ようとするが、全く出来ない

3.29 中將 人々 ひき具して…

3.29 中將 人々 ひき具して…

中将 人々ひき具して かへり万い里

て か具やひめを えたゝか(戦)ひ とゝ(留)めず

成ぬるを 古万ごまと奏す くすり

乃つぼに 御文そへて 参らす ひろ

遣て 御覧して いとあはれからせ

堂まひて 物も きこしめさず 御あ

そびなども なかり遣里 大臣 上達(かんだち)

部(め)をめして いづれの山が天に

ちかきとゝはせ給ふに ある人 そう

す するが乃國にあるなる山なん

此都も ちかく天も地かく侍ると そ

う(奏)す これをきかせ給ひて

あふことも なみだにうかぶ我身にハ

志なぬ くすりも 何にかはせん

かの奉る不死乃くすりに 文つほ く(具)

して 御使に 給ハす ちよくし(勅使)には

月(調)のいはかさ(石笠)といふ人を召(めし)て する加

乃國に あなる山乃 いたゝきに もて

つく邊きよし仰給(おほせたま)ふ ミねにて すべ

きやう をしへさせ給ふ 御文 ふしの く

3.30 (く)すりの つほ ならへて 火をつけて…

(く)すりの つぼならべて 火をつ遣て

もやすべきよし 仰給ふ そのよし承(うけたまはり)

て 兵者(つはもの)も あまたぐして 山へ のほ

里けるよりなん 其山を ふし乃山

とは 名付ける そのけふり いまだ

雲の中へ たちのぼるとぞいふ

つたへ堂り

2025-02-08

(雁註)ざっと読み下してみたが、語句は古活字本を採用しているようだ。

誤認、誤記もあると思う。更に、諸賢の研究を御願いしたい。

*****竹とり 翻刻1-3OK .egwud 2025-02-21

・古活字本は、古写本を底本としている。

・すると、古写本のA B C

・この竹とり絵巻の古写本は、一体、どれになるのか今後の課題である。

2025-01-22絵巻(竹取を含む)/総目録_げだい_3431項目

2025-01-22絵巻(竹取を含む)/総目録_3431項目

2015奈良(絵巻、絵本)/総目録ほか *概観、術語 404項目 *書名以外も含む

*全体を概括するため、竪横の一覧表にまとめた。典拠は、奈良絵本・奈良絵巻の参考書、反町茂雄、石川透ほか、諸先生方の諸本を参考にした。更に、一覧表にして、個々、全体が分かるように整理したい。

・奈良絵巻、奈良絵本は、古い平安の大型絵巻物、中世の絵巻物に記録されていない。

・つまり1615元和偃武(げんなえんぶ)以降、堺あたりで制作されたものと考えられる。

・「ころう丁」の「丁」は、家康が整備した堺に特有のものである。鼓楼(ころう)、つまり、真宗の寺院に固有の施設である。

・奈良絵巻は、奈良、春日大社あたりで制作されていたという仮設は、妥当性を欠くようだ。

・また京の「城殿」(きどの)は製作者というより、販売者と考えるべきであろう。

・紙背(しはい)文書(奈良絵本の表紙裏の反故紙)「反故紙の書目」から推定すると1,000種類以上の作品があり、「京にて売る」と記述があり、販売は京であるが、制作は別の地域、堺あたりかと推定しておく。

1979反町茂雄/チェスタービーティー図書館蔵 日本の絵入本および絵本目録

1979反町茂雄/奈良絵本私考

1982奈良絵本国際研究会議/御伽草子の世界。

1992沢井耐三/室町時代複製翻刻目録/新日本古典文学大系55

1998市古貞次/中世文学年表 小説・軍記・幸若舞

2003石川透/奈良絵本・絵巻の生成。

◯奈良(絵巻、絵本)/総目録 五十音

2015奈良(絵巻、絵本)/総目録 494点

*絵巻、絵本を区別しない書誌学者もいるが、やはり絵巻、そして絵本として区別した方が理解しやすい。

ただ分類で検索する時、「奈良」と入力すれば、両方とも検索できる。判型記号で、それぞれ絵巻、奈良絵巻、奈良絵本で検索できる。絵本は一般的な分類で、絵入また挿絵入の版本の意。

———————————————————————————————–

◯2015奈良絵巻/総目録

・1520s以前。1520s以降、1660s寛文頃まで、制作された。

・1690s−1700s元禄末に消滅した。これは大名家が没落、改易などの理由で、需要が減ったからである。

2015奈良絵巻/総目録 134点

*奈良絵巻は、室町末期から江戸初期に、制作された。

・1520s大永頃より、絵巻は次第に奈良絵本(冊子)になる。

・絵巻物は、僧侶らによる副業もあったが、次第に需要に応ずるため、京の扇屋、絵草子屋が量産の仕込絵として制作していった。

・しかし、絵の画格も、ばらつきがある。すべて無款のため、画流は広く大和絵、土佐絵、狩野派ということになろうか。

(絵)以下、「たけとり」全3巻(日本・個人)を紹介する。

*1.08×1.6尺(33 cmx48.5 cm)、基準の料紙を使っている。倍尺の大きさの詞書、絵もある。

**たけとり 上:3+2x2=7点 中:7点 下:2+3x2=8点

*絵は17点 倍尺をx2とすると22点

(上:3+2x2=7 中:7 下:2+3x2=8)

日本・個人 *販売を目的とせず、個人、学術の場合、許可します

*(詞書)平安期、詞書き(筆ハ、ふでハ)は天皇、親王、三筆(四筆か)が書いた。

・室町-江戸初期、公家衆、武家また僧侶が担当した。ある程度、書流を習得した人物であろうか。その意味で、一人で一気に書き込んでいる。墨継ぎなどに面白みがある。

・しかし書流にも、上下、かなりバラツキがある。

・本絵巻は、「極メ」があり、「明之言様御筆」と書かれている。

・これは例外であって、一般に画者、筆者の名前は書かれていない。

・書かれているものは、古筆家が便宜的に有名人に宛てて、鑑定と称して、その実、営利を目的としていた。学術的には、殆ど無意味なものが多い。

・しかし、この「明之言様御筆」は、卿(けい)・大納言、阿野実藤(1634-1693)か。今後、詳細に調査する必要がある。

・つまり奈良絵は、奈良(実ハ堺)また京都の専業筆耕、専業絵師、また僧侶、公家、連歌師らの完全な分業である。

・1600s-1620s慶長・元和頃まで、註文生産。

・1620s−1630s寛永以後、商品化され、大量化する。

・その後、奈良絵から暗示を受けて、大津絵が生まれた。

———————————————————————————————–

◯大津絵

・1543年、ポルトガル、スペインによるキリスト教が九州を中心として、西日本全域に布教された。キリシタン大名なども多く輩出した。

・しかし、その後、キリスト教を布教しながら、奴隷貿易を行っていることが明らかとなり、弾圧された。

・大津で盛んに仕込み描かれた大津絵は、一気に日本全国へ広まった。

・これは大津絵を掛けることにより、自分は仏教徒であることを示し、キリシタン容疑の拷問、迫害を避けるためであった。

日本・個人(浮世絵・酒井好古堂、有楽町) *販売を目的とせず、かつ個人、学術的研究の場合、複写を許可します。

*かぐや姫だけでなく、周りに多くの子供たちがいる。

*松の樹木、松の葉の描き方、いわゆる樹法は、シナ、狩野派と違い、柔らかく、さらりと描かれて、土佐派のように思える。

貴族の顔の表情、気品があり、さらりと描かれている

顔の表情、そして松の根元など、樹法が、さらりとしている

今後、詳細に調査する必要があるが…

*本絵巻は「極メ」があり、「土佐光隆筆」とある。

・しかし、本来、「筆」は書跡の意である。

・筆者、これは「ふでハ」で、「ひっしゃ」ではない。

・平安期、「絵」は(絵者か)、官位・五位程度のものが担当、

・「筆」は親王以上が担当する。

・「筆者(ふでハ)」の方が遥かに位が高いのである。

・公家、武家、僧侶が、手分けして物語の筋を書き、専業絵師が絵を描いた。

・絵も上下のバラツキがあるが、奈良、大坂(堺)、京などで、生業とした専門職であろう。素人ではない。

*かぐや姫は、必ず「柔らかい丸い柳行李」に入っている。丸いことが基本である。

・後に事実を知らぬ絵師らが、黒漆など四角い箱に入れて平気な顔をしている。これは。全く認識不足である。

*月宮殿からの迎えで昇天する情景。

・他の絵巻に平安期の網代車(あじろぐるま)のような大きな車輪が描かれているが、宇宙からの迎えとしては合点がいかない。

・やはり神輿、鳳輦(ほうれん)で四人以上で担ぐのが古来の常法であろう。本文では、「とぶ車」と表記されている

*たけとり絵巻、これまでの登録から、1660s寛文ころ、制作されたことが分かる。

・これまでの諸作品の昇天の画像を点検してみると、かなり雑に描かれていることが判明した。

・筆者(ふでハ)に関しても、通常は名もない筆写、筆耕であろうことは想像できる。その点、本絵巻の筆者、画者は、極めて優秀な人物であることが理解できる。

2015カグヤ姫昇天 ←ここをクリックすると倍尺になり、右に武者たちがいる。

日本・個人 *恐らく、最も豪華絢爛の五彩の雲、昇天図) *販売を目的とせず、かつ個人、学術研究の場合、許可します。

*竹取り、つまり竹は南方の熱帯原産であって、南方から伝わった物語である。

・子供の頃、絵本に孟宗竹の節(ふし)に描かれたカグヤ姫を見たことがあるが、これも事実誤認である。

*南方の熱帯では竹矢来(たけやらい)で御産をする。

・竹(矢来)で生まれたのが、何時の間にか竹から生まれたと誤認されたのである。

・太陰太陽暦では、月明りが頼りであった。月の明り以外、全く明りはない。

・満月の度に見る、輝かしい月に未知の世界があると渇望したのであろうか。

・カグヤ姫は、異界からの女神である。従って、地上の王権も、あっさりと拒否できたのである。しかも、相手に自分で会って、その気持ちを知らなければ結婚できない。これも近代の女性と全く同じ感覚。

900s 延喜の時代、このような女性がいたことに驚く。

・國王の仰事をそむかハ はや ころし(殺し)給て よかしと云

・ふかき心さしを志らてハ あひ(婚)かたし。

◯2015奈良絵本/総目録

2015初期絵本/総目録 *奈良絵本と重複するものもある

*奈良絵本は、室町末期から江戸初期に、制作された。大永(1520s)頃より、絵巻は次第に奈良絵本(冊子)になる。通常、冊子本は二、三冊である。

・大型は1×0.75尺、

・中型は0.75×0.55尺、

・横本は0.6×0.7尺、これが一般的な冊子

当時の紙の判型は、尺寸で把握すると分かり易い。

小絵(こゑ)と称されている紙の判型は、0.55-0.6尺である。

・鳥の子(楮、こうぞ)を使っているが、横本になると泥入り間似合紙(まにあいがみ)を使う。

・平安朝の貴族向けの豪華な絵巻物と全く別に、庶民が楽しめるような平易な文章で、寺社縁起、お伽草子(昔咄)、出世譚、異界異類、謡曲(申楽)、などを題材とした。

・絵師は、寺社の絵所預かりの絵仏師、また下請け僧侶などだけに限定できず、量産化と同時に町衆の草紙屋、扇屋など専業職が主流となったことは想像に難くない。

・室町期は世阿弥(1363?-1443?)の申楽(さるがく、明治期に能楽))からも暗示を受けている。申楽は神男女狂鬼の五番、いずれも冥界の畏敬の対象としての死霊である。

・需要層は武士であった。都で造られた品物を購入していったものと考えられる。

・奈良絵本(奈良絵巻を含めて)は堺、京、奈良で描かれた。

・当初、註文生産であったが、次第に量産化した。一番歴史の古い奈良は戦乱などで疲弊した。京周辺も、戦国武家らによる寇掠、戦火で焼失している。

・堺が安土桃山期では、活気があった。

*1979奈良絵本私考、弘文荘

実際に奈良絵本(奈良絵巻)を売買し、記録した書誌学者の反町茂雄氏は、288の目録が書誌学を踏まえて記録されている。また、先学の意見を取り入れ、独自の歴史的背景などで奈良絵本(絵巻も)を製作者、制作年代、需要者らの詳細を記録している。現在でも、奈良絵本について、最も信頼できる見解である。

———————————————————————————————–

◯2015丹祿本*/総目録 *これは版本、部分的に丹緑黄の筆彩色を施している

・丹緑本(たんろくぼん)と称する筆彩色の版本は、古く元和期(1610s-1620s)の古活字本、寛永期(1630s)が全盛で、寛文期(1660s)、明暦、万治期(1650s)で終る。

・奈良絵本を版本化して、丹、緑、黄の三色ほどで、筆彩色を施して需要に応えた。

———————————————————————————————–

◯絵画、歌舞音曲、国文

2015奈良絵本・絵巻・丹緑本 *絵画+歌舞音曲+国文 これらを一括して総合的に把握

肉筆[の奈良絵本、奈良絵巻]と版本[歌舞音曲、丹緑本]を区別する必要があるが、全体の動きを把握するため一括した。

1983-1988横山+松本/室町時代物語大成 御伽草子 476点 奈良絵本+奈良絵巻を含むが、大半は版本

2015奈良絵本・絵巻 *五十音順

2015奈良絵本・絵巻 *版本も含んでいる。純粋な絵巻の総数は、かなり少ない。

これまで国内では、奈良絵本・絵巻の評価が低く、殆どの作品は海外へ流出してしまった。

海外の作品なども含めて、今後、更に補っていきたい。

*この項、吉田小五郎、赤井達郎両先生の多くの所見を取り入れた。

何かお気づきの点があれば、御教示ねがいたい。

酒井 雁高(がんこう) 学芸員 curator

浮世絵・酒井好古堂 https://www.ukiyo-e.co.jp/108656/2025/01/

文化藝術懇話会

100-0006東京都千代田区有楽町1-2-14

電話03-3591-4678

メニュー

- F1 トップページ ukiyo-e_BEST and oldest gallery_wp-admin_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町)

- F2 御案内 ukiyo-e BEST and oldest gallery _wp-admin_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町)

- F3 通信販売 ukiyo-e_BEST and oldest gallery_mailorder_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678 (東京・有楽町)

- F4 通信販売法に基づく表示 ukiyo-e BEST and oldest gallery_expression_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678 (東京・有楽町)

- F5 お問い合わせ ukiyo-e_Best and oldest gallery_contact_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町) phone 03-3591-4678(東京・有楽町)営業時間 10.00-18.00

固定ページ

- F1 トップページ ukiyo-e_BEST and oldest gallery_wp-admin_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町)

- F2 御案内 ukiyo-e BEST and oldest gallery _wp-admin_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町)

- F3 通信販売 ukiyo-e_BEST and oldest gallery_mailorder_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678 (東京・有楽町)

- F4 通信販売法に基づく表示 ukiyo-e BEST and oldest gallery_expression_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678 (東京・有楽町)

- F5 お問い合わせ ukiyo-e_Best and oldest gallery_contact_浮世絵学/浮世絵・酒井好古堂 日本最古の浮世絵専門店 ☎️ 03-3591-4678(東京・有楽町) phone 03-3591-4678(東京・有楽町)営業時間 10.00-18.00

アーカイブ

最近の投稿

- 浮世絵学 公卿辞典 1944坂本武雄/三訂増補・公卿辞典、国書刊行会 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/111351 2025-04-08

- *R浮世絵学03*_ukiyo-e_oldest gallery 複製03*/しゃらく_冩樂(1734-1823) Standard Size 写楽 役者絵(表情)、浮世絵の最高峰 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/78687 2025-04-08

- 浮世絵学04/外題(奈良絵巻・奈良絵本)DB 2025奈良絵巻 竹とり たけとり(竹取の翁)かぐや姫 2025-03-01現在 Ukiyo-e Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/3864 2025-04-08

- **R浮世絵学0/複製・復刻 ukiyo-e Best and oldest gallery: All 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)The BEST JAPAN souvenirs and memories, Ukiyo-e: sakai_kokodo gallery (Tokyo, yurakuchou) https://www.ukiyo-e.co.jp/88211 2025-04-08

- *V浮世絵学00/ミニ動画_ukiyo-e_BEST_and oldest gallery 各種 mini-film 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/92533 2025-04-08

- ***浮世絵学 記事一覧_1,435項目 ukiyo-e Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/78569 2025-04-08

- *G浮世絵学01_御案内_ukiyo-e oldest gallery 浮世絵・酒井好古堂 sakai kohkodo gallery (Tokyo, yurakucho) phone 03-3591-4678(東京・有楽町)Your PURCHASES Support the oldest ukiyo-e gallery, 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)Japanese Traditional Woodblock Prints https://www.ukiyo-e.co.jp/56558 2025-04-08

- 2025-04-08浮世絵学 (1)和紙 (2)和紙 浮世絵 版本 (3)奉書 版型形態 寸法 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/4654 2025-04-08

- *G浮世絵学09_御案内_ukiyo-e_BEST and oldest gallery_1982日本浮世絵博物館/日本浮世絵学会 japan-ukiyoe-museum.com catalogs 酒井雁高(浮世絵・酒井好堂主人)phone 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/3879 2025-04-08

- *R浮世絵学03a_ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製03a/哥麿、歌麿_うたまろ サムネール(小さい)_歌麿/浮世絵美人絵の最高峰 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/162 2025-04-08

- *R浮世絵学06_ukiyo-e_oldest gallery 複製06/短冊など Standard size. 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/41 2025-04-08

- *R浮世絵学04_ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製04/北齋爲一(ほくさゐ ゐいつ)_Thumbnail (小さな)爲一/冨嶽三十六景 爲一(ゐいつ)期の世界で尤も有名な作品 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/33 2025-04-08

- *R浮世絵学05_ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製05/廣重 Thumbnail (小さな) ひろしげ_廣重/東海道五十三次 全55枚 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/17 2025-04-08

- 浮世絵学/筆禍史_1911(明治44)宮武外骨(1867-1955)/改訂増補・筆禍史、朝香屋書店 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/111273 2025-04-07

- *G浮世絵学04_御案内_ukiyo-e BEST_and oldest gallery (English & Japanese) SAKAI Kohkodou Gallery (In front of the Imperial Tower) Japanese Traditional Woodblock Prints ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/233 2025-04-07

- 浮世絵学 2002鳥越憲三郎(1914-2007)/女王卑弥呼の国、中央公論新社 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/111004 2025-04-06

- X浮世絵学1941小島烏水*(1873-1948)_ukiyo-e_BEST and oldest gallery *うすい/浮世絵類考(序文)9968項目 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)落款、五十音 Biography of ukiyo-e artists 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1783 2025-04-06

- **G浮世絵学08_ukiyo-e_Best and oldest gallery 御案内 浮世絵は、海外の御土産に最適 Ukiyo-e (pictures of the people, by the people and for the people)Best Japan Souvenirs and memories 浮世絵学・全般 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/39072 2025-04-05

- X浮世絵学2024浮世絵類考など伝記集成 23項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/104018 2025-04-04

- X浮世絵学1790大田南畝(1749-1823)ほか 「類」の絵師/浮世絵類考(うきよえるいこう)正編ほか 「類」の絵師ほか 146項目 他429項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/82344 2025-04-04

- 2025-04-04浮世絵学_U-FINAL_らっかん+出典+ 206,948項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/104117 2025-04-04

- X浮世絵学1790大田南畝(1749-1823)ほか/浮世絵類考(うきよえるいこう)9.968項目 落款(らっかん)五十音 U-FINAL総目録198,998項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1016 2025-04-04

- X浮世絵学1790大田南畝(1749-1823)原撰ほか「諸本」/浮世絵類考(うきよえるいこう)諸本(本文+始系+追考+補記ほか)浮世絵師・戯作者・狂歌師 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/866 2025-04-04

- X浮世絵学04/外題(//浮世絵類考)(その他、伝記)9968項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/498 2025-04-04

- *R浮世絵学10a_ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製10/ 一筆箋 (大揃、単品) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/211 2025-04-04

- G浮世絵学02_御案内 デジタル(和本、版本、活字本)phone 03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)sakai kohkodo gallery (Tokyo, yurakucho) https://www.ukiyo-e.co.jp/51460 2025-04-03

- G浮世絵学09_御案内_Mr. SAKAI_toukichi, teisuke and senzaburou (JUM) had 65 World Ukiyo-e Exhibitions since 1960 日本浮世絵博物館展覧会(世界各地) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/7780 2025-04-03

- R浮世絵学01_ukiyo-e oldest gallery 複製01/復刻 うたまろ他 Standard Size 手摺木版 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)The BEST Japanese Traditional Woodblock Prints, Handmade reproduction (adm. by JUM) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/41940 2025-04-02

- 浮世絵学01/落款(ちかのぶ)周延 2025-03-31周延/総目録_4676項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/21651 2025-04-02

- 浮世絵学01/落款(くにちか)國周 2025-03-31國周(くにちか)/総目録 7035項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)http:www.ukiyo-e.co.jp/21648 2025-04-02

- 浮世絵学01/写楽(しゃらく)_Standard Size しゃらく大首 役者画の最高峰 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/99241 2025-04-01

- 浮世絵学/懇話会126 2025-04-29(火)18.00-20.00 田中昭/写楽、造形美から読み解く 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/111240 2025-04-01

- R浮世絵学05a _reproduction_複製05a/廣重 ひろしげ/名所江戸百景 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) 電話 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/77061 2025-04-01

- *G浮世絵学0a_御案内_ukiyo-e 01落款 02刊年 03判型形態 04外題 05板元 06内題 07出典 08全文 ほか 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)Ukiyo-e: sakai_kokodo gallery (Tokyo, yurakuchou) Japanese Traditional Woodblock Prints ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) https://www.ukiyo-e.co.jp/56701 2025-04-01

- R浮世絵学02_ukiyo-e 複製02/各種 歌麿ほか ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/51396 2025-04-01

- *G浮世絵学0/御案内_ukiyo-e_BEST_oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/88214 2025-03-31

- 浮世絵学04/2025-03-21村井信彦_私本葛飾北齋ハンドブック(二版)_酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/86835 2025-03-31

- *G浮世絵学0b _ukiyo-e_御案内+ 01落款 02刊年 03判型形態 04外題 05板元 06内題 07出典 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)Ukiyo-e: sakai_kokodo gallery (Tokyo, yurakuchou) ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/53709 2025-03-31

- R浮世絵学03b_ukiyo-e Best and oldest gallery 複製03b/うたまろ Standard Size 紅キララ_哥麿、歌麿_1795.05(寛政6.05)歌撰恋之部(紅キララ) ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/78659 2025-03-30

- 浮世絵学/懇話会125、2025-03-22峰崎博次/田沼意次、意知_酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/111136 2025-03-24

- K浮世絵学04/外題(文化藝術懇話会)懇話会 すべて 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/35962 2025-03-23

- 浮世絵学04/懇話会64a、1971古田武彦(1926- 2015)/「邪馬台(たい)国」はなかった、「邪馬壹(いち)國」があった。三国志・魏志(影印)九州王朝* 外題(文化藝術懇話会64a)支那學 帰結、ずばり「邪馬台國」は九州(阿蘇山があるので確定) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/36642 2025-03-23

- 浮世絵学04/許多脚色帖(あまた きゃくしょく じょう) 1827(文政10)浜松歌國(1776 – 1827)(編)[吉野五運(四世、五世)依頼]芝翫(しかん)の贔屓 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/80171 2025-03-20

- 浮世絵学 2004鳥越憲三郎(1914- 2007)/中国正史・倭人 倭国伝全釈、中央公論社 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109506 2025-03-20

- 浮世絵学04/外題(支那學・金印「漢委奴國王」)2025酒井雁高/「委奴(ゐど)」の新・真解釈 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/39091 2025-03-20

- 浮世絵学 1966鳥越憲三郎/出雲神話の成立、創元社 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)http://www.ukiyo-e.eo.jp/109830 2025-03-20

- 浮世絵学 1998鳥越憲三郎(1914-2007)+若林弘子(1934-2023)/弥生文化の源流考 雲南省佤(わ)族の精査と新発見、大修館書店 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109363 2025-03-20

- 浮世絵学 2025-01-13委 倭 倭人 倭国_支那 史書 正史 稗史一覧 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/108952 2025-03-20

- 1962(昭和37)礒部鎮雄/江戸岡場所図誌 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/44715 2025-03-20

- 浮世絵学 1988国宝 福岡県平原方形周溝墓出土品図録 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109693 2025-03-20

- 浮世絵学 1987鳥越憲三郎+若林弘子/家屋文鏡が語る古代日本、新人物往来社 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109540 2025-03-20

- X浮世絵学2024狂歌師(狂名)、狂歌書/総目録 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/10336 2025-03-20

- G浮世絵学12_御案内_ 浮世絵書誌、出典 Bibliography, reference books, illustrated catalog … 浮世絵学*複製 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/1014 2025-03-20

- ++浮世絵学1929山崎麓(1883- 1943)/日本小説作家…1619項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/104014 2025-03-19

- ++浮世絵学1834*曲亭馬琴(1767-1848)/近世物之本江戸作者部類・自筆本 *成稿 154項目 1988木村三四吾(編) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/103736 2025-03-19

- ++浮世絵学04/1893(明治26)関根只誠(1825-1893)/名人忌辰録(めいじんきしんろく)_酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/10988 2025-03-19

- *G浮世絵学/言人(1900-1976) ことんど 御案内_ukiyo-e oldest gallery 浮世絵・酒井好古堂 sakai kohkodo gallery (Tokyo, yurakucho) phone 03-3591-4678(東京・有楽町)Your PURCHASES Support the oldest ukiyo-e gallery, 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)Japanese Traditional Woodblock Prints https://www.ukiyo-e.co.jp/107952 2025-03-19

- ++浮世絵学1925(大正14)関根只誠*(1825-1893)/浮世絵百家傳、六合館 *しせい 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)http://ukiyo-e.co.jp/104129 2025-03-19

- ++浮世絵学1818瀬川富三郎(1780s-1833c)/江戸方角分(えどほうがくわけ)_ 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/11064 2025-03-17

- 浮世絵学 くにちか 國周(くにちか)/市川團十郎演藝百番 264項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/110897 2025-03-16

- 浮世絵学 うきよえがく ukiyo-e-study: japan ukiyo-e museum 日本浮世絵博物館/日本浮世絵学会 Ukiyo-e Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/108086 2025-03-16

- 浮世絵学 くにちか 國周(くにちか)/梅幸百種之内 375項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/110912 2025-03-16

- 浮世絵学 2025豊原國周(くにちか)/太田記念美術館_211項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/110 2025-03-15

- 浮世絵学01/落款(よしいく)2025-03-11芳幾(よしいく)/総目録 1,788項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/12465 2025-03-11

- 浮世絵学04/外題(絵巻物)2015絵巻物総目録 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/3979 2025-03-11

- 浮世絵学04/外題(奈良絵巻、奈良絵本)/総目録 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/4390 2025-03-11

- 浮世絵学04/1979反町茂雄(1901-1991)/奈良絵本私考 奈良絵巻 酒井雁高 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/4261 2025-03-11

- 浮世絵学04/1979反町茂雄(1901-1991)/奈良絵本私考 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/4206 2025-03-11

- 浮世絵学01/落款(くにさだ1)國貞1_2025-03-11 國貞1(くにさだ1)/総目録_9832項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1859 2025-03-11

- 浮世絵学 くにちか 2025國周(くにちか)展/静嘉堂文庫美術館 140点 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/110857 2025-03-11

- 浮世絵学01/落款(とよくに3)豊國3 2025豊國3/総目録 9985項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/21535 2025-03-11

- 浮世絵学/ひろしげ1 2025-03-11廣重1(ひろしげ1)/総目録_16,895項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/21498 2025-03-11

- 浮世絵学01/落款(くにさだ2)2025-03-11二代國貞2(くにさだ2)/総目録_664項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/12911 2025-03-11

- 浮世絵学01/落款(くによし)國芳_2025-03-11國芳(くによし)/総目録_12,194項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1651 2025-03-11

- 浮世絵学 1986片桐洋一(1931- )/竹取翁物語 古活字十行本、和泉書院 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/ 2025-03-10

- 浮世絵学 とよくに3 三代豊國3/豊國漫画圖繪_29項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/ 2025-03-09

- 浮世絵学 とよくに3 三代豊國3/(役者大首)錦昇堂 66項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/110887 2025-03-09

- 浮世絵学 くにさだ2 國貞2/八犬伝犬の草紙 五十音 103項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/ 2025-03-09

- 浮世絵学 高橋松亭(1871-1945)/しょうてい 松亭(弘明)総目録 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)http://www.ukiyo-e.co.jp/110767 2025-03-01

- 2023外題(にわか)らっかん順_総目録_353項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/70222 2025-02-20

- 2024浮世絵師、狂歌師、戯作者など伝記集成 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/104011 2025-02-20

- 浮世絵学 1998三星堆遺跡 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/1110925 2025-02-16

- 浮世絵学 1937尾崎久弥/廣重と清親、茶周染工房(木村英一)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https:www.ukiyo-e.co.jp/ 2025-02-15

- 浮世絵学 塙(はなわ)保己一(1746-1821) 塙保己一記念館 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109793 2025-01-21

- 浮世絵学 2025-01-18浮きサポ21 主宰:田中昭(ペンシルワーク)協力:酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109770 2025-01-18

- 浮世絵学 1984雲南博物館青銅器展 弥生稲作文化の源流、汎亜細亜文化交流センター 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109629 2025-01-16

- 浮世絵学04/懇話会66 1975古田武彦(1926- 2015)/盗まれた神話 九州王朝、支那學* 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/36655 2025-01-13

- 浮世絵学04/懇話会62、2001古田武彦(1926- 2015)/古代史の十字路(序論) 万葉批判序論 九州王朝* 外題(文化藝術懇話会62)支那學 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/35958 2025-01-13

- 浮世絵学04/1973(昭和48)古田武彦(1926- 2015)/失われた九州王朝 百問百答ほか 外題(支那學・九州年号、九州王朝)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/27362 2025-01-13

- 浮世絵学 2010藤堂明保(1915- 1985)、竹田晃、影山輝國/倭国伝、講談社学術文庫 the Best amd oldest Ukiyo-e galley 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109068 2025-01-13

- 浮世絵学04/外題(文化藝術懇話会47b)竹取物語 竹とり(かぐや姫、羽衣伝説)について 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/35765 2025-01-13

- 浮世絵学04/2001古田武彦(1926- 2015)/古代史の十字路* 万葉批判 九州王朝 外題(文化藝術懇話会63)支那學 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/35809 2025-01-13

- 浮世絵学04/懇話会67 1987古田武彦(1926- 2015)/倭人伝を徹底して読む 九州王朝、支那學 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/40406 2025-01-13

- 浮世絵学04/懇話会65 支那學 1971古田武彦(1926- 2015)/失われた九州王朝* 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/37294 2025-01-13

- 浮世絵学 2025-01-06あらぶんちょ 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)htttps://www.ukiyo-e.co.jp/109421 2025-01-06

- 浮世絵学04/外題(支那學 九州年号)日本書紀 編纂者の造作(ツジツマ合わせ) 卑弥呼、応神王朝、仁徳王朝、筑紫磐井君、継体王朝、欽明王朝、多利思北孤)酒井雁高 浮世絵・酒井好古堂主人 https://www.ukiyo-e.co.jp/38857 2025-01-04

- 浮世絵学04/外題(支那學・法隆寺金堂薬師如来像光背銘 釈迦三尊光背銘・)九州王朝 酒井雁高 浮世絵・酒井好古堂 https://www.ukiyo-e.co.jp/27382 2025-01-01

- 浮世絵学 1949末松保和(1906-1992)/任那(みまな)興亡史、大八洲史書 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109251 2025-01-01

- 浮世絵学04/240s魏志東夷倭人条、607隋書、622法隆寺金堂釈迦三尊光背銘(古田武彦、藤枝晃)622天寿国繍帳 玉虫厨子 九州年号 外題(文化藝術懇話会18c)支那學・九州王朝 2酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/4907 2025-01-01

- 浮世絵学 1930s[1963]末松保和(1906-1992)/日本上代史管見(私家版) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109174 2025-01-01

- 浮世絵学 1924幣原坦(1870-1953)/朝鮮史話、冨山房 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109295 2025-01-01

- 浮世絵学04/1913(大正2)狩野直喜/漢文研究法 外題(支那學・漢文研究法)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/37653 2024-12-26

- 浮世絵学 1974井上秀雄(1924-2008)/東アジア民族史1(倭人、倭国)、平凡社 ukiyo-e Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/108981 2024-12-23

- 浮世絵学01/落款(しゅんまん)_俊満/総目録 711項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/12588 2024-12-19

- 浮世絵学01/落款(しゅんちょう)春潮 2024-05-02春潮(しゅんちょう)/総目録 397項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/50154 2024-12-19

- 浮世絵学 2003佐原 真(1932-2002)/魏志倭人伝の考古学、岩波現代文庫 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/ 2024-12-17

- 浮世絵学 2005田中史生(1967- )/倭国と渡来人 交錯する内と外、歴史文化ライブラリー、吉川弘文館 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/109103 2024-12-13

- 浮世絵学04/1975石原道博(1910-2010)/訳註・中国正史日本伝、国書刊行会(倭人、倭国) 三国志・九州王朝* 外題(支那學・文化藝術懇話会)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/37693 2024-12-13

最近の投稿

- 浮世絵学 公卿辞典 1944坂本武雄/三訂増補・公卿辞典、国書刊行会 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/111351 2025-04-08

- *R浮世絵学03*_ukiyo-e_oldest gallery 複製03*/しゃらく_冩樂(1734-1823) Standard Size 写楽 役者絵(表情)、浮世絵の最高峰 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/78687 2025-04-08

- 浮世絵学04/外題(奈良絵巻・奈良絵本)DB 2025奈良絵巻 竹とり たけとり(竹取の翁)かぐや姫 2025-03-01現在 Ukiyo-e Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/3864 2025-04-08

- **R浮世絵学0/複製・復刻 ukiyo-e Best and oldest gallery: All 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)The BEST JAPAN souvenirs and memories, Ukiyo-e: sakai_kokodo gallery (Tokyo, yurakuchou) https://www.ukiyo-e.co.jp/88211 2025-04-08

- *V浮世絵学00/ミニ動画_ukiyo-e_BEST_and oldest gallery 各種 mini-film 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/92533 2025-04-08

- ***浮世絵学 記事一覧_1,435項目 ukiyo-e Best and oldest gallery 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/78569 2025-04-08

- *G浮世絵学01_御案内_ukiyo-e oldest gallery 浮世絵・酒井好古堂 sakai kohkodo gallery (Tokyo, yurakucho) phone 03-3591-4678(東京・有楽町)Your PURCHASES Support the oldest ukiyo-e gallery, 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)Japanese Traditional Woodblock Prints https://www.ukiyo-e.co.jp/56558 2025-04-08

- 2025-04-08浮世絵学 (1)和紙 (2)和紙 浮世絵 版本 (3)奉書 版型形態 寸法 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂) https://www.ukiyo-e.co.jp/4654 2025-04-08

- *G浮世絵学09_御案内_ukiyo-e_BEST and oldest gallery_1982日本浮世絵博物館/日本浮世絵学会 japan-ukiyoe-museum.com catalogs 酒井雁高(浮世絵・酒井好堂主人)phone 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/3879 2025-04-08

- *R浮世絵学03a_ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製03a/哥麿、歌麿_うたまろ サムネール(小さい)_歌麿/浮世絵美人絵の最高峰 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/162 2025-04-08

- *R浮世絵学06_ukiyo-e_oldest gallery 複製06/短冊など Standard size. 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/41 2025-04-08

- *R浮世絵学04_ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製04/北齋爲一(ほくさゐ ゐいつ)_Thumbnail (小さな)爲一/冨嶽三十六景 爲一(ゐいつ)期の世界で尤も有名な作品 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/33 2025-04-08

- *R浮世絵学05_ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製05/廣重 Thumbnail (小さな) ひろしげ_廣重/東海道五十三次 全55枚 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/17 2025-04-08

- 浮世絵学/筆禍史_1911(明治44)宮武外骨(1867-1955)/改訂増補・筆禍史、朝香屋書店 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/111273 2025-04-07

- *G浮世絵学04_御案内_ukiyo-e BEST_and oldest gallery (English & Japanese) SAKAI Kohkodou Gallery (In front of the Imperial Tower) Japanese Traditional Woodblock Prints ☎️03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/233 2025-04-07

- 浮世絵学 2002鳥越憲三郎(1914-2007)/女王卑弥呼の国、中央公論新社 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/111004 2025-04-06

- X浮世絵学1941小島烏水*(1873-1948)_ukiyo-e_BEST and oldest gallery *うすい/浮世絵類考(序文)9968項目 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)落款、五十音 Biography of ukiyo-e artists 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1783 2025-04-06

- **G浮世絵学08_ukiyo-e_Best and oldest gallery 御案内 浮世絵は、海外の御土産に最適 Ukiyo-e (pictures of the people, by the people and for the people)Best Japan Souvenirs and memories 浮世絵学・全般 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)sakai_kohkodo gallery https://www.ukiyo-e.co.jp/39072 2025-04-05

- X浮世絵学2024浮世絵類考など伝記集成 23項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/104018 2025-04-04

- X浮世絵学1790大田南畝(1749-1823)ほか 「類」の絵師/浮世絵類考(うきよえるいこう)正編ほか 「類」の絵師ほか 146項目 他429項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/82344 2025-04-04

- 2025-04-04浮世絵学_U-FINAL_らっかん+出典+ 206,948項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)https://www.ukiyo-e.co.jp/104117 2025-04-04

- X浮世絵学1790大田南畝(1749-1823)ほか/浮世絵類考(うきよえるいこう)9.968項目 落款(らっかん)五十音 U-FINAL総目録198,998項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/1016 2025-04-04

- X浮世絵学1790大田南畝(1749-1823)原撰ほか「諸本」/浮世絵類考(うきよえるいこう)諸本(本文+始系+追考+補記ほか)浮世絵師・戯作者・狂歌師 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/866 2025-04-04

- X浮世絵学04/外題(//浮世絵類考)(その他、伝記)9968項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/498 2025-04-04

- *R浮世絵学10a_ukiyo-e_Best and oldest gallery 複製10/ 一筆箋 (大揃、単品) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/211 2025-04-04

- G浮世絵学02_御案内 デジタル(和本、版本、活字本)phone 03-3591-4678(東京・有楽町) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人)sakai kohkodo gallery (Tokyo, yurakucho) https://www.ukiyo-e.co.jp/51460 2025-04-03

- G浮世絵学09_御案内_Mr. SAKAI_toukichi, teisuke and senzaburou (JUM) had 65 World Ukiyo-e Exhibitions since 1960 日本浮世絵博物館展覧会(世界各地) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) ☎️ 03-3591-4678 https://www.ukiyo-e.co.jp/7780 2025-04-03

- R浮世絵学01_ukiyo-e oldest gallery 複製01/復刻 うたまろ他 Standard Size 手摺木版 ☎️03-3591-4678(東京・有楽町)The BEST Japanese Traditional Woodblock Prints, Handmade reproduction (adm. by JUM) 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/41940 2025-04-02

- 浮世絵学01/落款(ちかのぶ)周延 2025-03-31周延/総目録_4676項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂主人) https://www.ukiyo-e.co.jp/21651 2025-04-02

- 浮世絵学01/落款(くにちか)國周 2025-03-31國周(くにちか)/総目録 7035項目 酒井雁高(浮世絵・酒井好古堂)http:www.ukiyo-e.co.jp/21648 2025-04-02